曾几何时,“赴美留学、留美工作”成了许多中国顶尖人才的默认路径,美国凭借优渥的科研条件、开放的环境和“精英移民”政策,吸纳了全球大量科学家。

然而,这一格局正在发生逆转,据香港媒体报道,仅2021年,就有超过1400名华裔科学家放弃美国职位,选择回国发展。

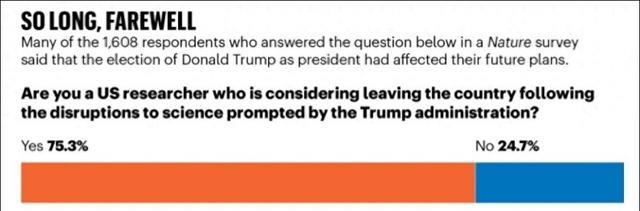

2025年,《自然》杂志民调更显示,因为特朗普的上任,导致很多计划无法进行,所以有75%的在美科研人员正考虑离开美国!

美国“人才驱逐”政策

美国曾以“自由灯塔”自居,但其近年来的排外政策,尤其是针对华裔科学家的系统性打压,成为人才外流的直接推力。

2018年,美国政府启动“中国行动计划”,以“防止技术泄露”为名,对华裔科学家展开无差别审查,该计划执行期间,涉及中国的案件达2000余起,平均每十小时启动一起调查。

田纳西大学胡安明教授因莫须有的“间谍嫌疑”被软禁18个月,尽管最终无罪,仍遭大学解雇、声誉尽毁,麻省理工学院陈刚教授因与中国合作遭FBI逮捕,案件拖延两年才被撤销。

这些事件引发科学界强烈抗议,2000余名学者联名谴责该计划“助长种族歧视,破坏学术自由”,特朗普政府更是进一步扩大签证限制至43国,并裁撤NASA、CDC等机构的数千名科研岗位。

美国国家卫生研究院(NIH)前研究员直言:“在美华裔成了二等公民”,美国正化身“中国的超级猎头”,将顶尖人才“拱手相送”,连美国媒体都破防直呼“拦不住了!”

中国科研的崛起

与美国形成鲜明对比的是,中国通过持续优化科研环境、加大投入和制度创新,构建了强大的人才引力场。

2023年,中国研发经费突破3.3万亿元,高校研发经费同比增长14.1%5,深圳医学科学院、上海数学与交叉学科研究院(SIMIS)等新型科研机构相继成立,为跨学科研究提供平台。

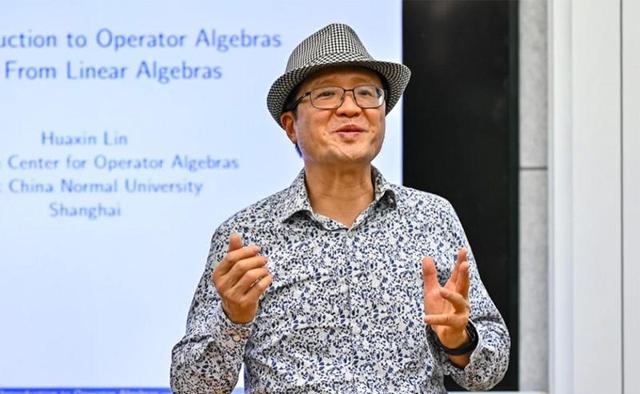

中国推出“海外高层次人才引进计划”,通过灵活聘用机制、科研自主权和产业化支持吸引人才,数学家林华新放弃美国绿卡全职回国后坦言:“SIMIS提供了与国际接轨的研究环境,我能在上海实现学术理想。”

中国庞大的市场需求加速了科研成果转化,潘锦功团队研发的“发电玻璃”已应用于汽车厂房,单块玻璃年发电量达200-300度,推动清洁能源普及。

顶尖科学家的“东渡”抉择

2017年,颜宁离开清华赴美任教,引发国内热议,很多人都说她是“叛徒”,但她自己却没有怨言,只是默默在美国深造了5年,到2022年时,她辞去普林斯顿终身教职,回国创立深圳医学科学院。

她直言:“中国科研环境今非昔比,这里有挑战重大课题的底气”,其团队在膜蛋白结构解析领域的突破,直接推动国产抗衰产品“乐龄维”成本降至美版3%,惠及2.8亿老龄人口。

2024年,高华健全职加盟清华大学,他是全球唯一同时获得希尔奖、铁木辛柯奖和美国机械工程师学会奖章的科学家,其研究为航空航天材料设计提供理论基石。

在美工作近40年的数学家林华新,于2024年加入上海SIMIS,他在算子代数领域的成果为量子力学奠定数学基础,回国后致力于培养青年学者。

潘锦功放弃美国优渥条件,携34项专利回国,其研发的碲化镉“发电玻璃”被写入美国教材,如今广泛应用于国内重点工程,助力碳中和目标,他们的加入,也让中国从技术追随者变为规则制定者。

今年,核物理学家刘畅和著名数学家林华新一同从美国归来,加入到国内的顶级大学和实验室,更是在海外华人中掀起了一股“归国潮”。

任正非曾痛心疾首:“我们高价买的技术,往往是华人研发的”,如今,随着人才回流,这一困局正在破解。

结语

从“人才流失”到“人才回流”,这场迁徙不仅是个人选择,更是国家实力的镜像,当美国以“安全”之名筑起高墙,中国则以“机遇”之桥连接世界,在这场没有硝烟的科技博弈中,谁能为人才提供沃土,谁就能赢得未来。

曾经我国的公派留学生留在美国发展,让其十分高兴,甚至还嘲讽“感谢中国帮我们培养人才”,但如今的场景也终于是轮到美国为我们做“嫁衣”了。

文章信源:

原文刊登于财科速报站---2025.04.02:《弃美返华!1400名顶尖人才集体“东渡”,美媒破防:给中国做嫁衣》

原文刊登于界面新闻---2025.03.12:《核物理学家刘畅和数学家林华新回国任职,海外华人科学家再掀“归国潮》

原文刊登于鼎清视界---2021.08.09:《开始后悔了?美学者质疑签证禁令,称这是将顶尖人才送入中国怀抱》

原文刊登于海峡新讯---2023.01.01:《拜登怕什么来什么!新一轮归国潮袭来,1400名华裔科学家“弃美归中”》

原文刊登于光明日报---2022.06.18:《美国的“中国行动计划”恶行加剧系统性种族歧视》