1971年的北京,谭启龙再次站在毛主席的面前,内心激动不已,这个曾经的放牛娃,经历了战火、革命、仕途起伏,如今却一时无职可任。

毛主席得知他没工作后,马上吩咐周恩来总理:给放牛娃安排个工作!

毛主席温暖的关怀,让谭启龙热泪盈眶,也让这段尘封已久的故事,再次浮现人们的记忆里。

毛主席为何如此关心谭启龙?周恩来总理给他安排了什么工作?这个“放牛娃”的传奇人生,又是如何书写的?

苦难童年

苦难童年1913年的冬天,江西永新县的乡间小路上,一个衣衫单薄的男孩缩在牛棚的一角,怀里紧紧抱着一捆稻草,试图抵挡侵入骨髓的寒意。

这个孩子叫谭启龙,年仅十岁,本应在母亲怀里撒娇的年纪,却早已学会在黑暗中独自忍受饥饿和寒冷。

谭启龙的父亲是个老实巴交的农民,靠给地主扛活儿勉强维持一家生计,家里虽然贫寒,但总还有一口热饭吃。

但天有不测风云,父亲因病去世,家里的顶梁柱轰然倒塌,母亲独自撑起这个家,带着他和姐姐东拼西凑地度日。

在他十岁那年的冬天,姐姐因病去世,母亲为了养家,不得不挑着一担花生和糖果去镇上叫卖。

可是,母亲的糖果摊被一群地主家的团丁强行抢走,她愤怒地上前理论,却被一脚踢翻摊子,甚至被活活打死。

从那一刻起,谭启龙的家彻底没有了,他被迫投靠地主家,成了一名放牛娃,他每日凌晨便要起身,将牛群赶往山野。

黄昏时分,他拖着疲惫的身体回到牛棚,但饥饿和寒冷总是让他在夜里辗转反侧。

放牛的日子里,他吃不饱、穿不暖,地主的苛刻让他几乎没有片刻喘息的机会。

尽管生活艰难,谭启龙的心里却有一丝倔强,他并不甘心一辈子做个被地主踩在脚下的放牛娃。

他偷偷听村里老人讲述着外面世界的故事,听说有一支红色的队伍正在四处闹革命,给穷人分田地,不再让人挨饿受欺负。

他不懂什么是革命,但他知道自己不想再过这样的日子,有一天,他在村头的茶摊旁听到一个陌生男人大声说:

“红军来了,他们是咱们穷苦人的队伍!”

他的心跳加快了,他攥紧拳头,望向远方,心中生出一个念头:也许,他的命运,并不该止步于此。

投身红军1928年的深秋,江西永新县的山林间,14岁的谭启龙站在村口,目光紧盯着远处那支正在行军的队伍。

这些人穿着灰色的军服,脚上绑着绑腿,肩上扛着枪,步履坚定,眼神里透着与众不同的光。“红军能帮咱们穷人翻身!”村里的老人激动地说道。

谭启龙想起了那些难熬的寒夜,想起了母亲临死前那双无助的眼睛,他不愿再当一个被人呼来喝去的放牛娃,他想要改变自己的命运。

“我要去当红军!”他攥紧拳头,咬紧牙关,迈开步子朝着队伍的方向跑去。

从那天起,谭启龙告别了放牛的生活,正式加入了红军的行列,年纪虽小,但他干劲十足,凡事冲在最前面,渐渐成为少先队里的骨干。

初入部队,他被分配到后勤队伍,负责送信和运送物资,任务虽小,但他每次都拼尽全力。

无论是白天还是黑夜,他背着干粮和信件,在山间小路上飞奔,泥泞的山道、崎岖的坡路,都未曾让他停下脚步。

有一次,他奉命给前线的部队送一封重要的军令,天色已晚,敌人正在附近游荡,他必须趁着夜色绕过封锁线。

为了不被敌军发现,他小心翼翼地沿着小溪前行,脚下踩着湿滑的石头,稍有不慎就会摔入湍急的水流。

“谁!”前方忽然传来一声厉喝,谭启龙心头一紧,连忙趴在地上,屏住呼吸,他能听到敌军士兵的脚步声越来越近,心脏仿佛要从胸腔里跳出来。

他紧紧攥住怀里的信件,小心地挪动身子,躲进一丛矮树后,不敢轻易喘息,过了许久,敌军的脚步声终于远去,他这才继续前行。

最终,他成功将军令送到了目的地,确保了部队的顺利行动,1930年,年仅16岁的谭启龙迎来了人生的第一次真正战斗。

永新城外,炮火连天,红军与敌军正展开激战,谭启龙奉命随部队一起冲锋,身旁的战友低声鼓励:

“怕什么,跟着我们冲就行!”

他点了点头,深吸一口气,紧跟着队伍向前冲去,子弹在耳边呼啸而过,泥土被炸起,硝烟弥漫。

就在快要冲进敌人阵地的时候,他的腿忽然一软,摔倒在地,回头一看,发现一颗流弹擦破了他的裤腿,鲜血渗了出来。

疼痛让他冷汗直流,但他没有停下,而是咬着牙站起来,继续朝前冲去,最终,红军成功攻下了阵地,而谭启龙的勇敢表现也被战友们记在心里。

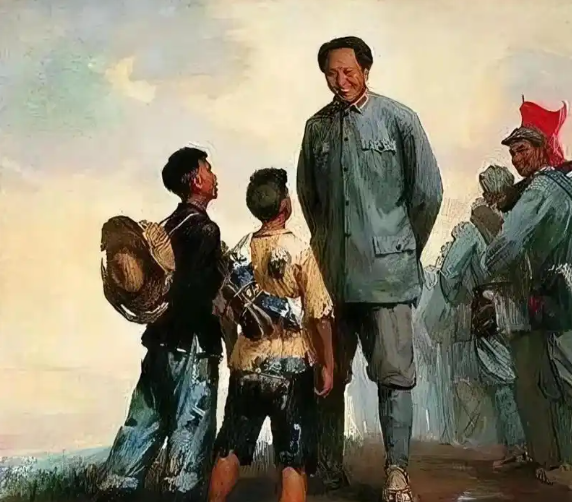

1933年,谭启龙被选送到中央苏区马列学院进修,这是他人生中的一次重要转折,就在这里,他迎来了与毛主席的第一次见面。

那是一个阳光明媚的午后,毛主席正在主持一场贫农团代表大会,会场上,许多来自各地的代表围坐在一起,认真听着毛主席讲话。

谭启龙坐在人群中,目不转睛地盯着主席,生怕错过任何一个字,毛主席的声音洪亮而有力,每一句话都掷地有声,让他听得热血沸腾。

会议结束后,毛主席特意找了几位代表交谈,谭启龙也在其中,他紧张地站在毛主席面前,双手握紧,心里砰砰直跳。

“你是哪个县的小同志呀?”毛主席微笑着问道,语气温和而亲切。

谭启龙深吸一口气,大声回答:

“报告主席,我是永新县的代表!”

毛主席听了,点了点头,继续说道:

“永新是个好地方,我曾在那里待过很长时间,你家里情况如何?”

谭启龙的眼神暗了一瞬,随即坚定地说道:

“家里很穷,从小给地主放牛,但后来参加了革命,现在在苏区学习。”

毛主席听后,眼中闪过一丝赞许,他轻轻拍了拍谭启龙的肩膀,笑道:

“放牛娃能丢下牛鞭,拿起枪杆子,不容易!以后要好好学习,将来要挑更重的担子!”

那一刻,谭启龙感到前所未有的激动,他的命运已经彻底改变了。

仕途沉浮

仕途沉浮时光流转,经历了长征,抗日战争和解放战争后,谭启龙已经从一个放牛娃成长为了一个为革命和新中国成立做出巨大贡献的共产党员。

1949年,新中国成立,谭启龙也迎来了人生的新阶段,他被任命为浙江省委第一书记,肩负起建设与治理地方的重任。

此时的浙江,百废待兴,经济凋敝,百姓生活困苦,恢复生产、稳定社会秩序成了首要任务。

刚到任,谭启龙没有选择坐在办公室里发号施令,而是带着一支调研小组,深入农村、工厂、渔村,了解群众的真实需求。

在湖州的一处渔村,他看到渔民们因为缺少渔网而难以捕鱼,生活十分艰难,他立即召集相关部门,调拨物资支援渔民,让他们重新出海作业。

不久后,渔获量大幅增加,渔民们的生活终于有所改善。

他亲眼见证了人民群众的笑颜,感受到自己工作的意义,也更加坚定了自己的信念:领导干部必须扎根群众,才能真正解决问题。

除了经济建设,他还十分重视教育,亲自推动教育改革,重建校舍,改善师资条件,为新中国培养更多的知识分子。

但随着政治环境的变化,谭启龙的仕途也经历了起伏,他因种种复杂的因素,被调离了浙江,辗转到山东担任省委第一书记。

尽管如此,他依旧保持初心,继续推动农业、工业的发展,努力提高百姓的生活水平。

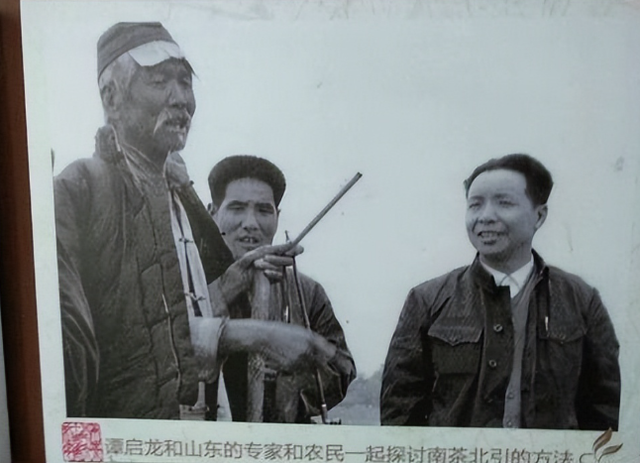

1957年,他发现山东的农业生产效率低下,决定在全省推广“厉家寨经验”——依靠集体的力量改造贫瘠土地,提升农业产量。

他亲自走访厉家寨,与当地干部、农民交流,研究他们的耕作方式,并将这套经验推广到全省。

特殊时期,他遭遇打压,被撤销职务,赋闲在家,但他并未因此意志消沉。

毛主席的关怀时间来到1971年,中央召开重要会议,谭启龙作为中央候补委员,受邀前往北京参会。

这次会议上,他意外地得到了毛主席的召见,那天,他站在毛主席的办公室门口,深吸一口气,调整好情绪,轻轻叩响房门。

“请进!”熟悉的声音传来。

他推门而入,只见毛主席放下手中的笔,抬起头,露出熟悉的笑容:

“放牛娃,你过得怎么样?”

听到这句久违的称呼,谭启龙的眼眶顿时湿润了,他强忍着情绪,微微鞠躬:

“主席,我很好,您呢?”

毛主席点点头,语气温和:

“还算顺心,你安排工作了没有?”

谭启龙一愣,随即摇头:

“暂时还没有。”

毛主席沉思片刻,随即对站在一旁的周恩来总理说:

“他的情况我都了解,他的能力不错,给这个放牛娃安排个工作吧。”

周恩来总理微笑着点头:

“主席放心,我会尽快安排。”

这一幕,让谭启龙心潮澎湃,他没想到,阔别多年,毛主席依旧惦记着自己,短短几句话,让他感受到了深深的关怀,也让他更加坚定了继续为国家贡献力量的信念。

不久后,他被任命为福建省委副书记,重新回到了工作岗位,从那一天起,他再次投身于祖国的建设事业,继续为人民奋斗。

谭启龙的一生,几乎都与革命和建设紧密相连,从放牛娃到红军战士,从地方主政者到一度被边缘化,他经历了太多的风风雨雨。

但无论身处何种境遇,他始终不曾动摇自己的初心。

毛主席曾说:

“放牛娃能当上省委书记,不简单!”

而谭启龙用自己的一生,践行了这句话的真正含义,他没有辜负这份信任,更没有辜负那些苦难岁月所给予的磨炼。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!