1985年春,一场别开生面的宴会在北京举行,这本是一次商务交流的酒局,觥筹交错之间,众人言笑晏晏。

当酒过三巡,众人喝到兴头上,其中一人却突然举杯,对着毛人凤的长子毛渝南缓缓道出一句震撼全场的话:

“你爸杀了我爸。”

空气瞬间凝固,席间众人面面相觑,唯有毛渝南,端着酒杯,脸上由惊愕转为沉思。

对毛渝南说这话的人到底是谁?他们的父辈又有怎样的恩怨?

恩怨起点1938年,南京沦陷后,蒋介石担忧杨虎城成为反抗势力的旗帜,于是下令将他秘密关押,并不断变更囚禁地点。

起初,杨虎城被软禁在长沙,随后又被押解至贵州,一路辗转,他的自由被逐步剥夺,而他的家人也陷入无尽的恐惧之中。

那一年,杨虎城一家被送往贵州息烽,这里地势偏僻,四周群山环绕,密林深深,仿佛与世隔绝。

最初,他们被关押在一处老旧的看守所,那里虽有高墙铁门,但依旧不够隐秘。

一天,特务头子戴笠亲自到此巡视,站在看守所门前,环顾四周,他皱起眉头,心中权衡着各种可能的风险。

突然,他的目光停留在远处的一座荒废山洞上,他转身对身边的随从道:

“这里太显眼了,若是有人试图营救,岂不是轻而易举?不如将他们送进那座山洞,那里只有一个出口,易守难攻。”

不久后,杨虎城一家被转移至这座幽深的洞穴,潮湿的空气弥漫着霉味,四周漆黑一片,洞口被重兵把守,连一只蚂蚁都难以逃脱。

日复一日,杨虎城在这暗无天日的囚牢中度过煎熬的时光,他的妻子和年幼的儿子杨拯中,亦被囚禁在此。

杨虎城并不是没有尝试过反抗,他曾与狱卒交涉,试图让家人获得更好的生活条件,可每次提出请求,都换来冷漠的拒绝,甚至是更严酷的折磨。

他的夫人因长期营养不良,身体虚弱,常常在夜里咳嗽不止,而年幼的杨拯中虽生性坚强,也在长期的压抑中变得沉默寡言。

与此同时,远在延安的杨虎城的长子杨拯民却并不知道家人的确切下落。

自1937年参加革命后,他便投身抗战,奔走于战场与书本之间,誓要为国家尽一份力。

他曾多次向组织打听父母的消息,但所得的零碎信息无一不是令人心碎的噩耗。

某日,他收到一封友人从重庆秘密寄来的信件,信上只有短短几句话:

“家人被押息烽,情况堪忧。”

看到这句话,他的胸中涌起愤怒与悲痛,但他唯一能做的,便是更加努力地学习与战斗,因为唯有国家的彻底胜利,才能让父母兄弟重获自由。

息烽的山洞里,杨虎城每日凝视着昏暗的洞顶,思考着未来的局势。

他不是没有幻想过获救的一天,可是日子一天天过去,他越发感受到现实的冰冷。

密谋暗杀1949年秋,国共内战的胜负已然分明,蒋介石在大陆的统治摇摇欲坠,大势已去。

他仓促撤退至台湾,带走了大量黄金、文物和高级将领,却留下了许多他不愿处理的“麻烦”,其中就包括关押了十余年的杨虎城。

这位曾在西安事变中举足轻重的抗日将领,早已成为国民党高层心头的隐患。

蒋介石深知,一旦杨虎城被解放军救出,必然会成为共产党统战的重要人物,而他个人的威望也将遭到前所未有的打击。

因此,在仓皇南逃之前,他秘密指示心腹毛人凤,务必彻底解决杨虎城的“问题”,不得留下任何隐患。

接到命令的毛人凤迅速召集手下亲信,在贵阳的秘密据点召开了一次不为外界所知的密会。

昏黄的灯光下,几名军统特工神色严肃,毛人凤缓缓扫视了一圈众人,语气低沉却坚定:

“这次行动必须干净利落,不留任何痕迹。”他顿了顿,目光如刀,“杨虎城绝不能活着见到共产党。”

一时间,房间内寂静无声,对他们而言,刺杀任务并不陌生,但杨虎城的身份非同一般,一旦行动败露,势必引发滔天风波。

但没人敢忤逆毛人凤,更不敢违抗蒋介石的死命令,很快,几名特工被选出,负责这场暗杀。

不久后,杨虎城一家被秘密押解至重庆,这一路上,特工们对他们保持着虚伪的礼遇,甚至还不断安抚他们,说是要送往台湾与蒋介石会面。

杨虎城并未轻信,但他也没有选择,唯有静观其变,夜幕降临,车队驶入了重庆南岸的戴公祠。

杨虎城与杨拯中被安置在不同的房间,门外有特工把守,防止他们沟通,而此时,行刑者们已经就位,手中握紧了预先准备好的匕首和绳索。

杨拯中坐在房内,心中隐隐不安,他忍不住站起身,走向门口,准备去找父亲问个明白。

可当他刚刚推开房门,一道黑影骤然闪现——一把锋利的匕首直刺向他的腹部!

鲜血瞬间涌出,杨拯中竭力转身,想要奔向父亲的房间,可刚迈出一步,第二刀便狠狠刺入他的心口。

“爸……” 他用尽最后的力气,艰难地吐出一声呼喊。

杨虎城猛然听到这微弱的声音,心头一紧,他刚要起身查看,房门已然被粗暴地踹开,几个黑衣人迅速冲了进来。

他本能地想要反抗,可他尚未站稳,冰冷的刀锋便已刺入他的腹部,剧痛袭来,他踉跄后退,扶住桌角。

“蒋……介……石……” 他颤抖着低声吐出这个名字,眼中燃烧着愤怒,但他终究无力再言语,身体缓缓倒下。

行刑者们确认任务完成后,迅速撤离,将杨虎城与儿子的尸体秘密掩埋,而远在台湾的蒋介石,在收到毛人凤的汇报后,只是淡淡地说了一句:

“做得好。”

就这样,一位抗日名将,一位少年英才,被国民党彻底埋葬在黑暗之中。

酒局对峙1949年冬,重庆解放后,杨拯民终于得知父亲与弟弟惨遭杀害的消息。

他强忍悲愤,投入到新中国的建设中,希望用自己的行动,让那些曾经摧毁他家庭的势力彻底从历史的舞台上消失。

时间推移,杨拯民仕途稳步上升,逐步走向政坛核心,他担任全国政协副秘书长、机关党委书记,致力于国家的统一和发展。

另一边,毛人凤之子毛渝南的人生,却走向了完全不同的道路,1956年,毛人凤在台北病逝,留给家人的不是庇护,而是无尽的麻烦。

为了逃离父亲带来的阴影,毛渝南埋头学习,拼命钻研科学,最终考入美国康奈尔大学,攻读材料科学专业。

在美国求学期间,他几乎不与台湾的政治圈来往,甚至对同学们提及父亲时,也总是轻描淡写地一带而过。

杨拯民用一生去践行父亲的理想,他走遍祖国各地,推动经济建设,促进两岸交流,为社会的发展尽心尽力。

而毛渝南,则投身科技行业,成为电信业的佼佼者,推动着中国通信技术的发展,他们从未想过,彼此有朝一日会出现在同一场宴席之上。

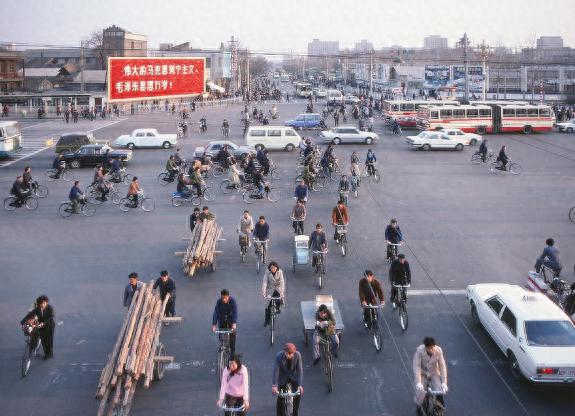

1985年的北京,人民大会堂的一间宴会厅内,灯火通明,觥筹交错,空气中弥漫着酒香与隐约的谈笑声。

这是一场重要的商务晚宴,汇聚了来自海内外的知名企业家和政府官员,宴会的核心主题,是为改革开放初期的通信产业寻求国际合作,推动中国与海外企业的技术交流。

宴席上,西装革履的商人们举杯共饮,而在这其中,一个人尤其引人注目。

他鼻梁上架着一副细框眼镜,身姿挺拔,谈吐儒雅,虽衣着考究,却没有丝毫盛气凌人的气息。

他的神情沉稳,时不时地微笑点头,聆听着旁人的发言,偶尔也会发表自己的见解,他便是毛渝南,台美合资国际标准电子公司的总经理。

在座的宾客们对于毛渝南的背景心知肚明——他是毛人凤的长子,但与父亲那阴冷凌厉的气质不同,毛渝南身上却带着一股学者的气息。

酒过三巡,众人喝到兴头上,突然席间一位略显年长的男子缓缓举起酒杯,向毛渝南示意。

“毛先生,久仰大名。”

毛渝南微微一怔,转头看向对方,这是一位气度沉稳的长者,五官棱角分明,鬓角已有些许银丝,眼神深邃而平静。

毛渝南端起酒杯,礼貌地回敬了一杯,但尚未等他放下杯子,对方突然开口,语气平和:

“你可知道,你父亲杀了我父亲?”

空气瞬间凝固,整个宴会厅的温度骤然下降,几位熟悉情况的宾客,纷纷停下了手中的动作,目光隐晦地投向二人,眼中满是震惊与复杂的情绪。

毛渝南的手微微一抖,他抬起头,与对方的目光交汇,这才明白过来,眼前这位男子,正是杨虎城的长子——杨拯民。

毛渝南放下酒杯,缓缓起身,向杨拯民微微躬身,沉声说道:

“对不起。”

这句话,让杨拯民的眉头微微一皱,他并未料到,毛渝南会如此直接地道歉,没有狡辩,没有推脱,只是简单的三个字。

杨拯民盯着毛渝南,良久,嘴角微微牵动了一下,似笑非笑地说道:

“仇恨解决不了任何问题。”

他举起酒杯,淡淡地碰了一下毛渝南的杯子,一饮而尽,然后,他将杯子倒扣在桌面上,示意今晚的对话到此为止。

毛渝南愣了一下,随即也举杯,一饮而尽,学着杨拯民的样子,将酒杯倒扣在桌上。

这一场对峙,没有剑拔弩张,没有怒目相向,甚至没有一句恶言,但在场所有人都知道,这杯酒,喝下去的不仅仅是烈酒,还有两代人未曾言说的往事。

这一夜之后,毛渝南更加坚定了自己的选择,他不会走父亲的老路,不会沉溺于权谋与纷争。

他要用自己的方式,在商界、在科技领域,找到属于自己的立足点,历史无法改变,但未来,却仍在他的手中。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!