天地氤氲,万物化醇,在浩瀚的中医智慧长河里,药补不如食补的观念深入人心,也就是说,“五谷之养”始终占据着很高的地位。

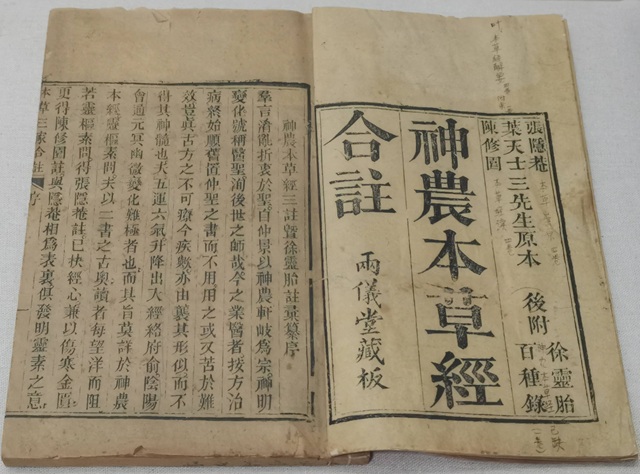

《神农本草经》虽然没有直言白扁豆之名,然其"五谷为养"的训诫已为后世医家指明方向。

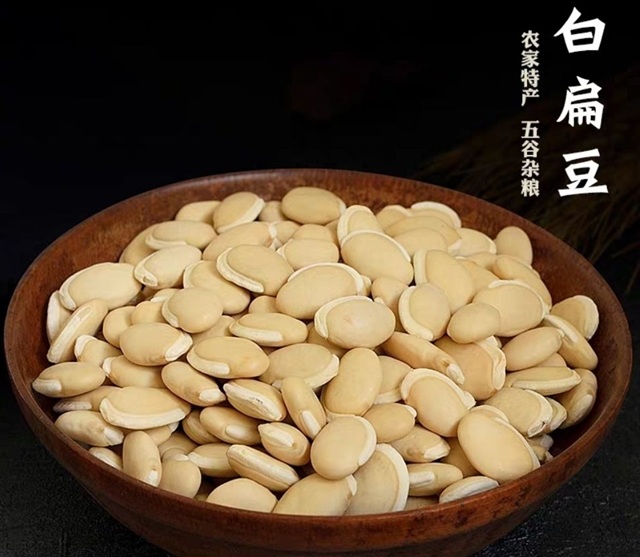

白扁豆,弯管像弯月一样,即使历经千年的沉淀,在历代医家的实践中,最终绽放出独特的养生光芒。

当我们以《神农本草经》的养生观,重新去审视这味寻常食材时,就能窥见其中蕴藏的非凡养生智慧。

一、溯本追源:白扁豆的时空对话

在《神农本草经》构建的"三品分类"体系中,虽然没有直接列举出白扁豆,但白扁豆"补中益气"的养生功用刚好和上品"主养命以应天"的思想暗合。

李时珍在《本草纲目》里详述扁豆"味甘微温,入太阴气分",正是对《本经》"气味学说"的传承与发展。

白扁豆,最初来自于热带地区,属于豆科植物,后来经海上丝绸之路传入中原,在南北朝的《名医别录》里最初出现,从而完成了从异域作物到养生佳品的华丽蜕变。

古人观其形:月牙般的轮廓暗合太阴脾土之象;察其色:莹白如玉对应金秋肃降之气;品其味:甘淡平和契合中央土德之性。

这种"取类比象"的认知方式,正是《神农本草经》"天人相应"理论的具体实践。

扁豆花开时节,农户屋檐下悬挂的豆荚随风轻摆,恰似悬挂着无数天然药囊。

二、气韵天成:解码白扁豆的养生密码

白扁豆禀中和之气而生,《本草求真》称它"味甘入脾,色白入肺",白扁豆的性微温而不燥,恰如春日暖阳。

这种独特的性味组合,使其能于平淡中见奇效:甘味滋养脾土,温性驱散阴寒,白色肃降肺金,三才相合,共奏调和之妙。

这种看似寻常的食材属性里,却暗含着五行相生的天地玄机。

其养生机理犹如太极运转:升清阳以醒脾,降浊阴而利湿,守中州以溉四旁。这种双向调节的智慧,在《神农本草经》"通调气血"的理论框架下得到完美诠释。

当现代人穿梭于空调房与烈日间,辗转于肥甘厚味之时,白扁豆便成为平衡阴阳的天然媒介。

三、食养有方:四季流转中的养生实践

春日升发之时,取白扁豆30克配伍山药50克,慢火熬粥,可助肝木疏泄而不过亢;

炎夏溽暑之际,与赤小豆、薏米各20克同煮,佐以薄荷叶少许,能解暑湿之困;

金秋燥气当令,配合银耳、百合炖汤,润燥而不滋腻;

寒冬闭藏之季,加入核桃、枸杞焖饭,温补而无壅滞之虞。四时轮转,各有其法。

厨房里的配伍艺术尽显中医智慧:

与粳米相合,可增谷气之养;

配陈皮同用,能行滞气之积;

佐荷叶共煮,可升清阳之气。

需要注意的是,白扁豆炒制后健脾之功更著,而生用则利水之效偏强。正如陶弘景所言:"草木有宜丸者,宜散者,宜水煮者,宜酒渍者",同一食材,制法不同则效用殊异。

站在现代营养学与传统食养文化的交汇点,我们更能理解白扁豆的珍贵价值。其丰富的植物蛋白、膳食纤维与多种微量元素,与中医"补益后天之本"的理论不谋而合。

这种跨越时空的印证,恰是中华养生智慧科学性的生动体现。

当我们捻起一粒白扁豆,触摸到的不仅是食物的温度,更是千年文明的脉动。让这枚自然馈赠的养生明珠,继续在当代人的膳食智慧中焕发新的光彩。