相声这行,论资排辈那是刻在骨子里的。

你要说曹云金当年没离开德云社,现在能不能比岳云鹏更红?

这话一出口,估计能引来两拨人吵翻天。

一拨人觉得,就凭曹云金那能说会道的劲儿,不离开肯定能火;另一拨人肯定说,岳云鹏那是天生的观众缘,别人学不来。

穷小子拜师,是蜜里调油?

咱们得把时间倒回到2002年。

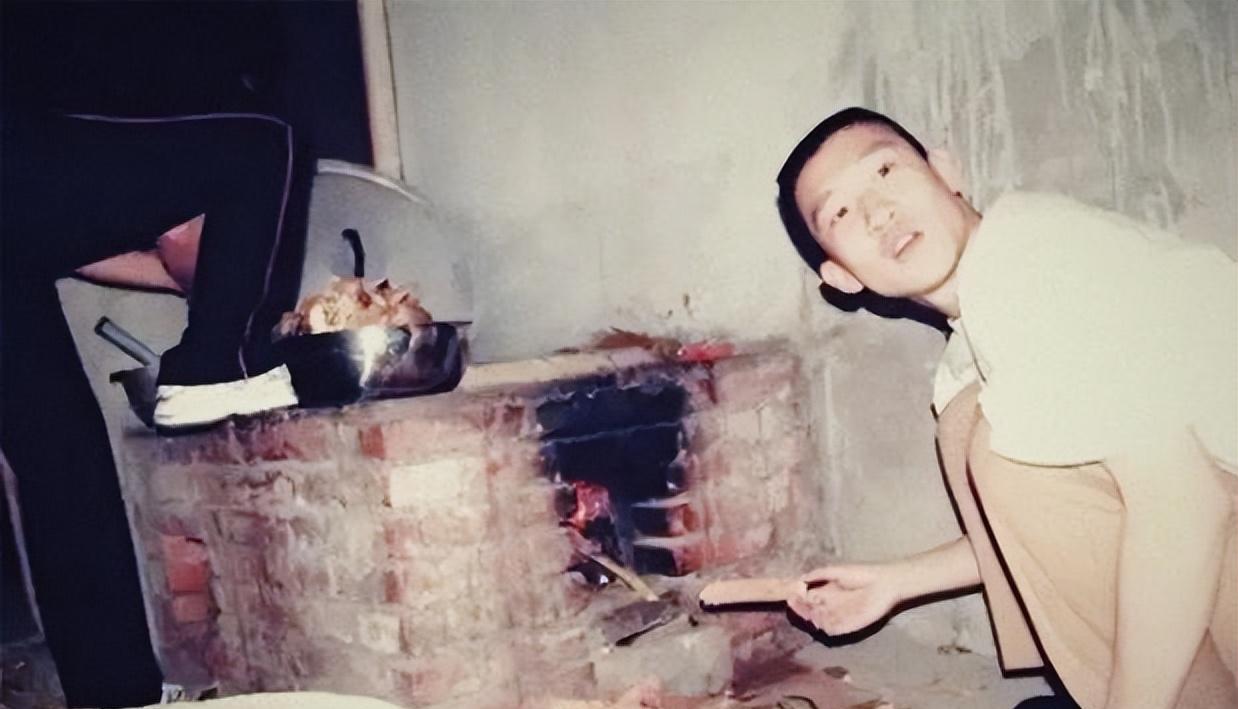

那会儿的北京,24岁的郭德纲还不是“郭老师”,而是一个为了相声梦在北京苦苦挣扎的年轻人。

他住的地方,说好听点是房子,说白了就是个毛坯房,连门都没有。

为了活下去,他得去工地搬砖。

就在这个时候,16岁的曹云金出现了。

这小伙子放弃了高考,带着对相声的热爱,敲开了郭德纲那间简陋的家门。

俩人一见如故,一个想教,一个肯学。

你可以想象那个画面:80平米的水泥房里,一盏孤灯照亮着两个年轻的身影。

每天早上五点,雷打不动地吊嗓子、练基本功。

郭德纲教徒弟的方式也特别,他独创了一套“撕稿教学法”。

啥意思呢?

就是说,你要是背不下三十多分钟的相声段子《挖山平》,那对不起,本子当场撕掉。

这招够狠,逼得曹云金每天晚上都得把段子背到滚瓜烂熟,嗓子都哑了。

就这样,整整六年,曹云金跟着郭德纲苦练基本功。

这段时间,虽然苦,但也是他相声生涯中最纯粹、最快乐的时光。

师徒俩同吃同住,情同父子。

那时候谁也不会想到,这对师徒后来会闹到那一步。

德云社改革,师徒离心?

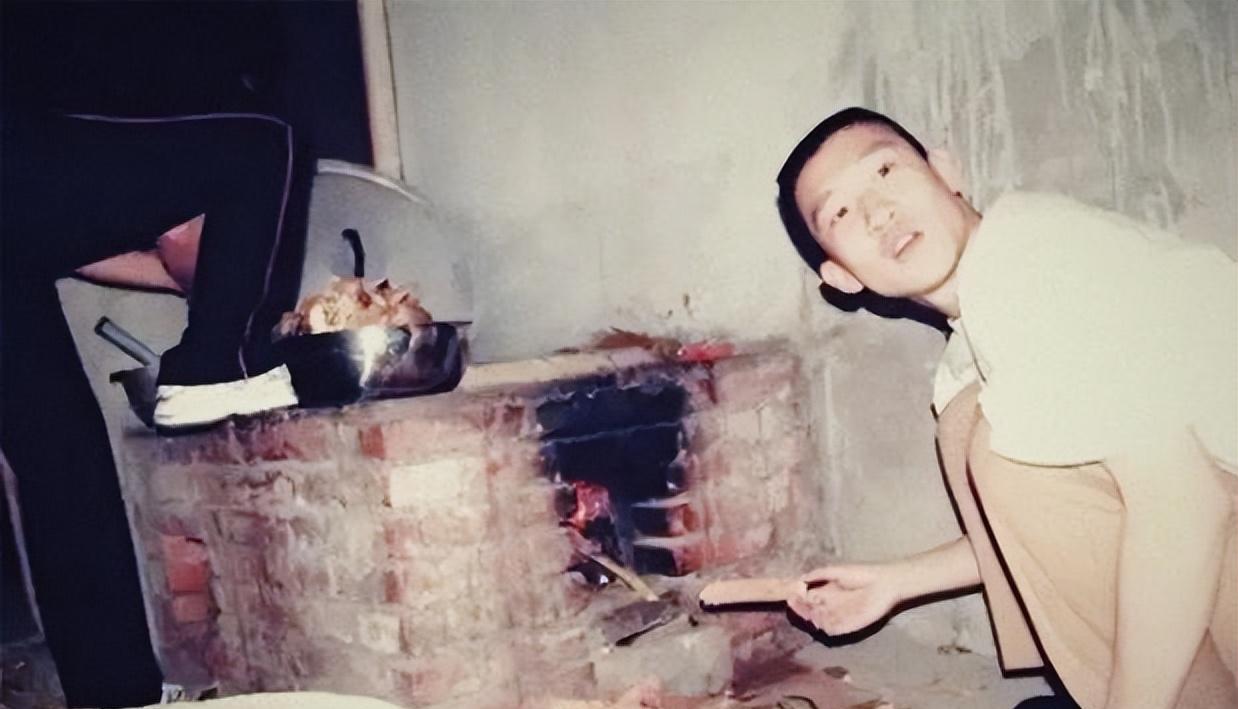

时间到了2006年,德云社火了,是真的火了。

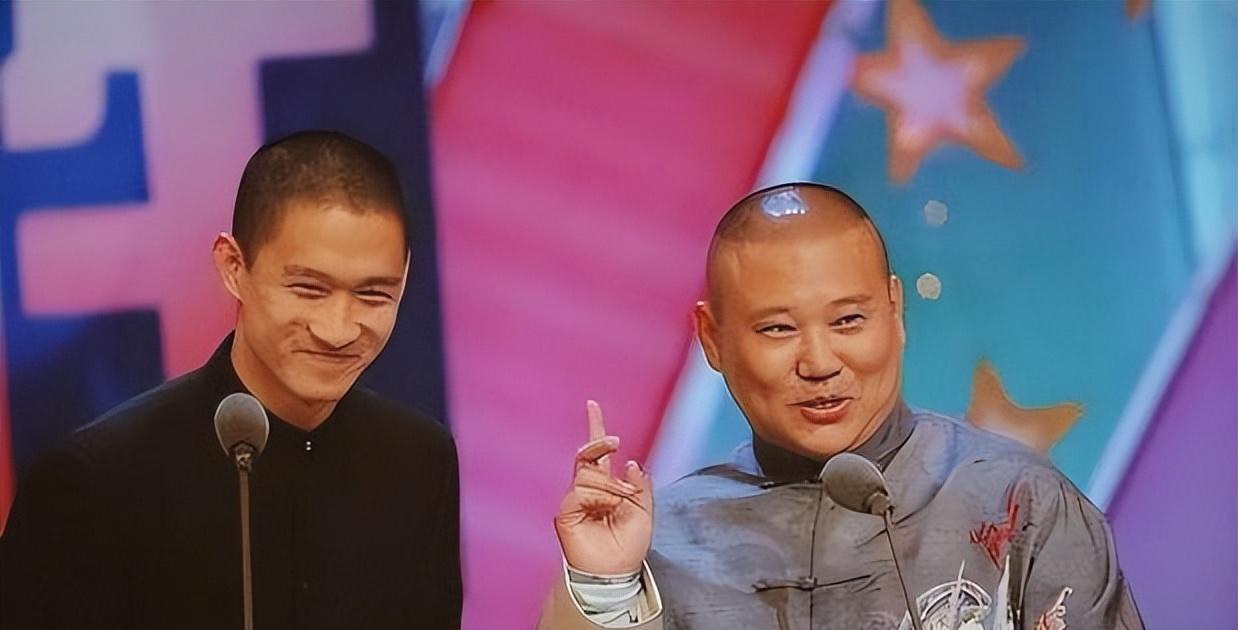

郭德纲和曹云金这对师徒,也成了相声界的明星。

他们创造了一个奇迹:一场演出,观众返场了22次!

这在相声界,绝对是前所未有的。

曹云金在自己的自传里回忆,那时候师父郭德纲检查他功课,他刚摆出一个架势,就被师父喝令重来,可见要求之严格。

当传统的相声班社遇上了资本的浪潮,一切都变了。

2010年,德云社开始公司化改革,要跟演员签商业合同。

这对于把“儿徒”当亲儿子养的郭德纲来说,无疑是一个打击。

他心里肯定不好受,觉得自己的真心被辜负了。

怒摔茶杯,一走了之?

师徒俩真正爆发冲突,是在一次后台。

曹云金想自己出去接影视剧的活儿,这事儿让郭德纲知道了,他非常生气,直接摔了茶杯,还说了狠话:“离开了德云社的招牌,你什么都不是!

”

据说,当时曹云金也火了,直接把身上的大褂脱下来,叠得整整齐齐地放在桌子上。

然后,对着挂满师徒合影的墙,三鞠躬,转身就走了。

那天晚上,北京下着雪。

这件事之后,曹云金开始转型,又是演电影,又是唱歌,多栖发展。

而郭德纲呢,在一次访谈节目里,虽然没指名道姓,但也意有所指地说:“能卖票的全是我徒弟。

”

新的时代,谁赢了?

其实,郭德纲和曹云金的恩怨,背后是传统师徒关系和现代商业模式的冲突。

曹云金的手机里,到现在还存着师父教他的太平歌词录音;郭德纲的书房里,也挂着2004年师徒俩同台演出的老照片。

这些细节都说明,他们心里还是有感情的。

但是,传统的相声行规是“三年学徒,两年效力”,而现代企业讲究的是五险一金,是白纸黑字的劳务合同。

当这两种规则碰撞在一起,注定会产生矛盾。

现在,德云社也开始改革了,实行分级合同制,年轻演员也能参与票房分成。

也许,这些改变,都源于当年曹云金离开的教训。

如今,曹云金在直播间里带着上万人一起唱《探清水河》,郭德纲的“龙字科”徒弟们在短视频平台上吸引着大量的粉丝。

这对曾经的师徒,用各自的方式延续着相声的香火。

只是,那间没有门的毛坯房,永远封存着相声江湖最后的乌托邦。

回到最初的问题,如果曹云金当初没离开德云社,现在会比岳云鹏红吗?

我觉得,这个问题没有标准答案。

每个人都有自己的选择,每个时代都有自己的机遇。

也许,曹云金适合单打独斗,而岳云鹏更适合在德云社这个平台上发展。

谁也说不准,如果当初曹云金没走,现在又会是怎样一番景象。

唯一可以确定的是,时代变了,相声也变了。

当传统艺术在新时代寻找生存之道,您更支持坚守师承,还是拥抱变革呢?

这个问题,值得我们每个人思考。