近年来,“杭州六小龙”的崛起引发广泛关注。这六家聚焦人工智能、机器人、脑机接口等前沿领域的科技企业,不仅成为杭州创新力的代名词,更被视为中国城市高质量发展的标杆。而这一现象背后的核心命题是:为何是杭州而非苏州、青岛或其他城市孕育了如此规模的创新集群?答案深植于杭州独特的创新生态体系之中,其本质是政策前瞻性、营商环境包容性、人才吸引力与产业协同性的系统化胜利。

1. 长期主义的政策布局:从“信息经济”到“AI高地”的十年深耕

杭州的创新基因并非偶然。早在2014年,杭州便提出“一号工程”,将信息经济作为核心战略,并在此后十年持续加码人工智能、数字经济等未来产业。这种长期政策定力为技术积累提供了稳定环境。例如,杭州数字经济GDP占比在2024年达到28.8%,位列全国前列,为技术商业化打下坚实基础。反观其他城市,政策往往受短期经济指标驱动,缺乏连贯性。苏州虽在制造业领域领先,但新兴产业布局相对分散;青岛则受传统产业转型压力掣肘,难以形成聚焦效应。

2. 营商环境的“阳光雨露”:从“无事不扰”到“有求必应”

杭州连续五年蝉联全国营商环境第一,其核心在于构建了“企业为本”的服务逻辑。例如,宇树科技在融资耗尽濒临破产时,杭州政府迅速介入并提供关键资金支持,助其渡过难关;游戏科学在初创期享受了西湖区艺创小镇的三年全额房租补贴,降低试错成本。这种“不打扰”与“精准扶持”并存的模式,让企业能将精力集中于创新而非应付行政冗余。相比之下,部分城市仍陷于“政策内卷”,依赖税收优惠或土地低价吸引企业,却忽视服务效能与市场公平,导致创新活力不足。

3. 人才与资本的“热带雨林效应”:年轻创业者的理想国

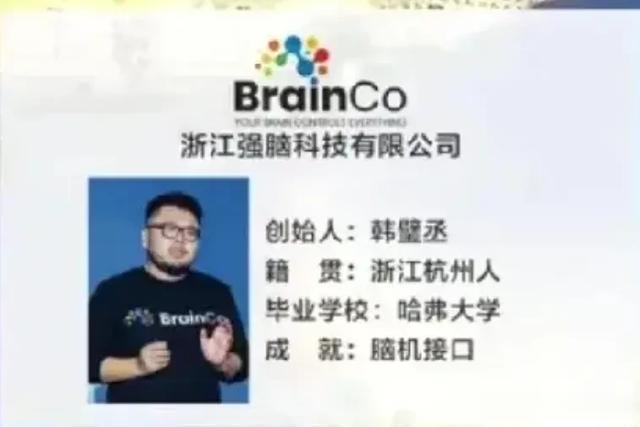

杭州的人才净流入率连续多年全国第一,其吸引力不仅在于政策补贴,更在于对青年创业者的包容与赋能。六小龙创始人多为80后,他们选择杭州,因其拥有活跃的学术交流平台(如浙大等高校)、密集的科技孵化器及跨界合作机会。资本层面,杭州形成“政府引导基金+市场化风投”的双轮驱动模式,例如群核科技通过多轮融资整合IDG、高瓴等顶级资本,而政府科技成果转化基金则助力企业跨越“死亡谷”。反观青岛、苏州,尽管经济实力雄厚,但在吸引高端科技人才与风险投资方面仍显滞后,难以支撑高风险的原创技术研发。

4. 产业协同的“生态闭环”:从技术突破到商业落地的无缝衔接

杭州的创新生态并非孤立存在,而是与传统产业数字化转型深度绑定。例如,群核科技的云设计平台与家装产业链整合,云深处科技的机器人应用于电力巡检等工业场景,均受益于杭州成熟的制造业基础与数字化需求。这种“技术-产业-市场”的闭环,使创新企业能快速找到应用场景,形成商业正循环。而苏州的制造业虽发达,但传统产业与新兴科技的融合度不足;青岛的产业优势集中于家电、港口等领域,对人工智能等前沿技术的承载能力有限。

结语:城市竞争的“高阶赛道”

“杭州六小龙”的诞生,折射出中国城市竞争逻辑的深刻转变:从拼政策、拼资源的“低维内卷”,升级为拼生态、拼服务的“系统竞合”。杭州的成功,在于以十年为尺度布局未来产业,以企业感受为核心优化服务,以青年人才为根本构建活力社群。对于苏州、青岛等城市而言,与其追问“为何不是我们”,不如借鉴杭州经验,在营商环境、创新生态与产业协同中寻找破局之道——因为未来的城市竞争,终将归于创新生态的“整体战”。