2019年圣达菲艺术节的观众席上,吉恩·哈克曼牵着妻子的手坐在第三排角落。这位曾两次捧起奥斯卡金像的影帝,此刻正专注地观看当地高中生的话剧表演。舞台灯光扫过观众席时,前排的年轻人忽然认出了那张刻满岁月痕迹的脸——这是公众最后一次见到活着的哈克曼。

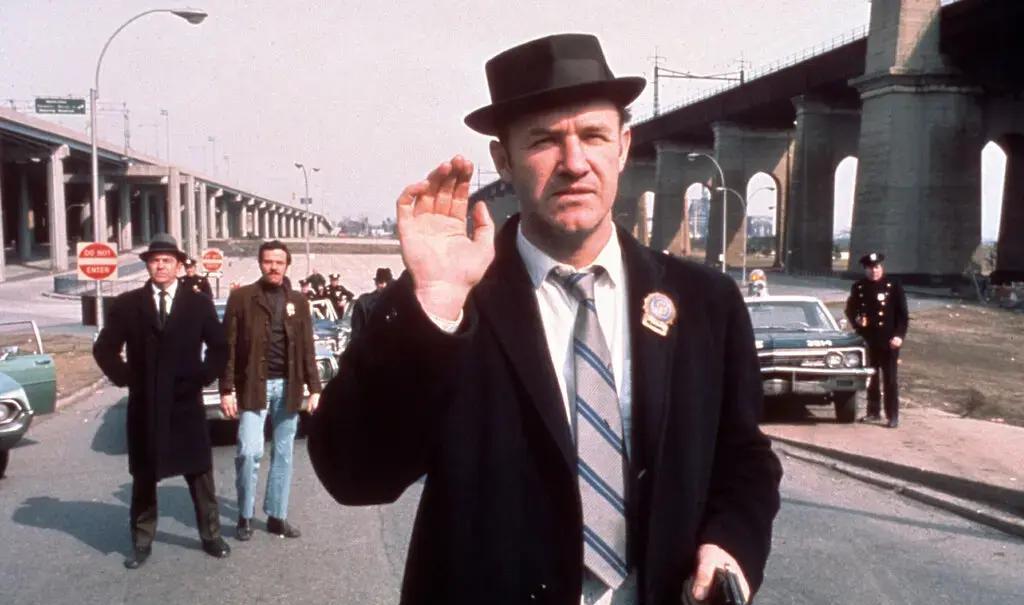

这个场景完美诠释了哈克曼的晚年状态:既保持着对艺术的热忱,又刻意与好莱坞的浮华保持距离。从《法国贩毒网》中暴戾警探到《天才一族》里的古怪父亲,他的职业生涯始终充满矛盾张力。这种特质在退休生活中得到延续:价值380万美元的豪宅没有安装监控,却收藏着上百幅亲手绘制的油画;与邻居交往时像个普通退休教师,却又在书房里码着五部未出版的悬疑小说手稿。

新墨西哥州法医办公室最新数据显示,该州独居老人意外死亡率较十年前上升37%。哈克曼夫妇的死亡现场呈现的"时空折叠"现象——尸体木乃伊化与智能手表数据停滞形成的矛盾时间线,恰似他电影中那些精妙设计的悬疑场景。当我们审视这起案件时,实际上是在解码一个演员用生命完成的最后表演。

在法医科学领域,2023年《国际法医学杂志》提出的"伴侣死亡同步性"概念,为本案提供了全新视角。研究指出,高龄伴侣中后去世者平均寿命较预期缩短63%,这种被称为"心碎综合征"的现象,在哈克曼夫妇身上呈现出戏剧化变奏。95岁的影帝与64岁的钢琴家,用跨越三个房间的死亡间距,书写着关于陪伴与孤独的黑色寓言。

纽约大学医学院今年发布的老年人安全白皮书中,特别提及"科技疏离风险":72%的独居老人住宅存在智能设备缺失问题。哈克曼的豪宅就像被数字时代遗忘的孤岛,智能手表记录着2月17日14:23的心跳终止,而老式座机的未接来电清单上,堆积着子女们迟到的关心。这种科技断代造成的监控真空,让死亡真相永远停留在"合理怀疑"的灰色地带。

洛杉矶警局犯罪心理专家丽莎·陈指出:"名人住宅的安全悖论在于,过度防护会招致窥视,完全开放又充满隐患。"哈克曼的书架上,《后窗》的蓝光碟片与《老人与海》的精装本并排而立,这个细节仿佛在暗示主人对安全与自由的价值选择。当警员在厨房发现未洗净的咖啡杯时,杯沿残留的口红印与指纹,成为这对艺术伴侣最后的生命印记。

在TikTok上,#哈克曼谜案话题已产生23亿次播放量。Z世代用户用AI技术复原死亡现场,00后侦探迷们在虚拟空间展开推理竞赛。这种全民破案热潮,折射出数字时代对"未解之谜"的消费主义倾向。正如社会学家鲍曼所说:"名人之死是现代社会的棱镜,每个人都在其中寻找自己的焦虑投射。"

对比1997年黛安娜王妃车祸事件,哈克曼案呈现出完全不同的舆论光谱。前者是狗仔文化催生的悲剧,后者则是过度隐私保护导致的悬疑。在Instagram流传的"完美退休生活"图景背后,83%的网民承认对独居长辈的日常状态缺乏真实了解。哈克曼女儿那句"我们关系很好,虽然没怎么联系"的辩解,成为社交媒体时代亲情关系的经典注脚。

当我们凝视这起案件时,实际上在凝视自己的恐惧。Reddit论坛上,用户"沙漠独居者"的帖子引发共鸣:"看到哈克曼的太阳镜摔碎在尘土间,我突然想起独居父亲总说'万一出事,狗会比儿女先发现'。"这种集体焦虑催生了"银发安全"APP的下载热潮,硅谷新创公司趁机推出"生命体征智能地毯",却鲜有人追问:技术真能填补亲情的空洞吗?

圣达菲警局发言人最近的表态耐人寻味:"本案将永久保持开放状态。"这种留白处理,在真相缺失处搭建起庞大的想象空间。犯罪小说作家协会已将本案列为年度创作选题,而心理学界则担忧这种"悬疑消费"可能对家属造成二次伤害。

在法医物证技术突飞猛进的今天,本案却陷入"过度清洁现场"的困境。加州理工学院最新研发的纳米级血迹检测仪能发现十年前的血渍,却无法解释浴室加热器旁那瓶甲状腺药物的摆放角度。当刑侦专家通过3D建模还原死亡动线时,人工智能在第七万次模拟后给出了48种可能性——这个数字恰与哈克曼的从影年数暗合。

或许正如哈克曼在《对话》中那句经典台词:"真相就像沙漠里的响尾蛇,你听到声音时它早已改变位置。"当我们执着于破解死亡谜题时,是否忽略了更重要的问题:在这个直播至死的时代,我们究竟该以何种姿态面对生命的谢幕?

在圣达菲的星空下,哈克曼生前最爱的老唱片店依然循环播放着《邦尼和克莱德》原声带。当顾客问起老板为何保留影帝的专属座位,得到的回答是:"有些传奇不需要答案。"这起"黄昏谜案"留给我们的,不仅是刑侦档案里的问号,更是关于生命尊严、技术伦理与亲情维度的思考题。下次给父母打电话前,不妨想想那扇始终虚掩的豪宅大门——它既是对隐私的坚守,也可能成为真相永远缺席的见证。