仓前街道在2025年工作部署中郑重提出,将启动龙舟博物馆筹建工程,这项被纳入"十四五"收官之年的重点文化项目,标志着对"浪湖龙舟"历史文脉的深度挖掘与当代传承。作为杭州西郊的水乡明珠,仓前镇依托密布的水网孕育出独特的龙舟竞渡传统,每逢端午时节,余杭塘河便化身民俗竞技场——仓前、五常、仁和、闲林四地龙舟竞发,旌旗招展间鼓声雷动,村民们驾驭着"浪湖龙舟"劈波斩浪,在传承八百年的水乡记忆里,绘就一幅流动的端午风情画。

《杭州日报》报道显示,仓前龙舟文化传承正呈现蓬勃态势:徐家湾龙舟队以18户家庭为传承核心,其科学化、制度化的集训模式堪比现代企业运作,折射出村民对传统文化的虔诚守护;灵源村与高桥村则创新采用"多村联队"模式,组建33人精锐队伍,保持每周四次的高频训练,展现出龙舟文化强大的社群凝聚力。

关于龙舟博物馆选址的猜想颇具深意。根据《仓前街道美好教育"五大工程"行动计划》第十条细则,街道曾专项拨款30万元支持云溪小学建设农耕文化体验馆。这一既存场馆是否可能通过功能升级转型为龙舟文化载体,值得关注。不过若从长远发展考量,在余杭塘河沿岸的梦想小镇核心区域布局省级规模的博物馆,依托其成熟的文旅配套和数字化展示技术,或许更能实现"非遗活化"与"城市IP打造"的双赢。

当前,余杭区的五常龙舟胜会(项目编号:Ⅹ-3)与西湖区的蒋村龙舟胜会已共同跻身国家级非物质文化遗产代表性项目名录。值得关注的是,蒋村龙舟文化保护在2024年迎来突破性进展——集展览、体验、传习功能于一体的蒋村龙舟文化馆正式启动建设,这处新馆将成为西湖区非遗活态传承的创新实践基地。若未来仓前龙舟博物馆顺利落成,将与蒋村文化场馆形成"双馆辉映"的格局,如同镶嵌在运河文化带上的两颗明珠,既深化了"龙舟竞渡"传统技艺的立体保护,又将在杭州城西构筑起更具辨识度的非遗文化坐标。

五常龙舟胜会是浙江省杭州市余杭区五常街道在每年端午节举行的一项大型民俗活动,流传至今已有五百多年的历史。清代乾隆皇帝巡视江南时看到当地赶集一样的龙船竞渡景象,欣然称之为“龙舟胜会”,这一名目就此传播开来,沿用至今。

每逢端午节,五常家家户户挂百草、吃“五黄”,自发组织龙舟胜会。五常龙舟胜会的特点是竞技巧、闹龙舟,重点突出一个“划”字,并不刻意强调以速度取胜。五常龙舟按装饰可分为满天幛、半天幛和赤膊龙船几种,满天幛、半天幛龙船属于观赏性龙船。赤膊龙船最多,它不装饰,只在船头竖一个龙头,下面用黏泥固定。端午节中午12点至下午3点,上百只来自十里八乡的各色龙舟在五常浜口汇集,四五百米长的一段河道上,锣鼓激扬,浪花四溅,各船划来窜往,你挤我拥,熙熙攘攘,惊险热闹。与此同时,岸边人山人海,万头攒动,呐喊声、喝彩声与水上此起彼伏的号子声遥相呼应,场面十分壮观。

龙舟胜会前后,五常当地还有“请龙王”、“谢龙王”、“喝龙船酒”等传统的民俗活动。端午日划完龙船“谢龙王”后,每个村老少齐聚一堂喝龙船酒并犒劳划手,显得热闹非凡。

五常龙舟胜会是江南水乡独特的民俗节庆活动,具有广泛的群众性和民间传承性,体现出很强的文化凝聚力。随着时代的演进,五常当地的社会生活发生了很大改变,村民们分散到各个农居点居住,很难聚集到一起。在此情势下,包括龙舟胜会在内的各种民俗仪式日趋简化,不断失去原来的特色,急需加强保护措施,防止古老的节日民俗逐渐失传。

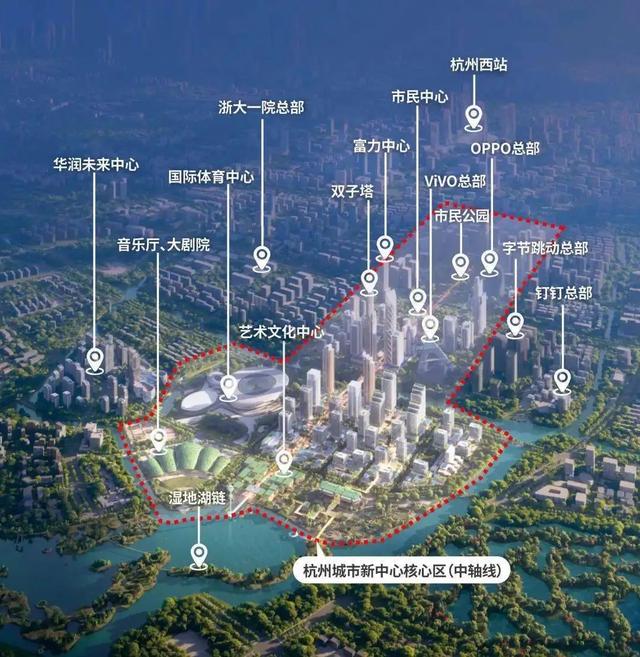

近年来,余杭区在文化遗产传承与文化阵地建设领域实现双向突破:一方面深耕非遗保护,延续龙舟文化等历史文脉;另一方面加速构建现代化文化矩阵,杭州国际体育中心、杭州音乐厅、余杭大剧院等地标性场馆相继落成,良渚客厅、杭州图书馆余杭分馆、余杭老年大学等新型文化空间也密集推进。这些文化新基建不仅构筑起覆盖全年龄段的品质生活圈,更成为余杭赋能杭州城市新中心建设的重要文化引擎。而龙舟博物馆的精心筹谋,恰似一剂强力催化剂,预示着区域文化软实力即将迎来新一轮跨越式跃升。