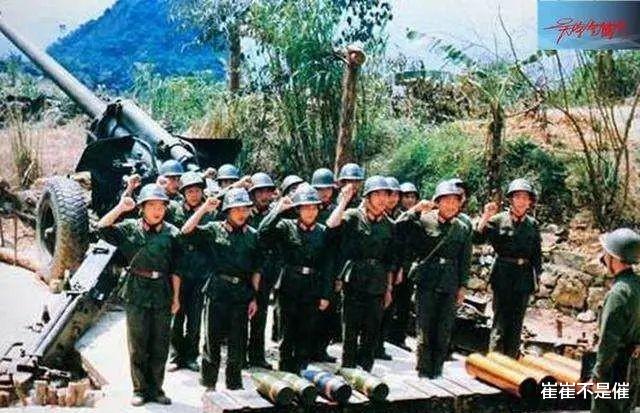

这款火炮在越南战场上展现了其卓越的射程能力,即中国解放军装备的59式130毫米加农炮。

在2000年之前,解放军装备的加农炮主要有四种规格:85毫米、122毫米、130毫米和152毫米。之前我们已经讨论了85毫米和122毫米的型号,今天重点介绍59式130毫米加农炮。让我们跟随萨沙的讲解,深入了解这款著名的火炮。

在第二次世界大战中,苏联军队广泛使用了两种主要的加农炮:1931/37型的122毫米口径火炮和M1937(ML-20)型的152毫米口径火炮。这些火炮在战场上发挥了重要作用,成为苏军火力支援的关键组成部分。通过部署这些重型武器,苏军能够在战场上有效打击敌方目标,增强其战术优势。这两种加农炮的设计和性能在当时被认为是先进的,能够满足战争中的多样化需求。它们的广泛应用不仅体现了苏联在军事装备上的投入,也反映了战争对重型火炮的迫切需求。

这两种重型火炮在战场上表现极为出色,成为苏联炮兵部队的核心装备。它们不仅在火力支援方面起到了关键作用,更是苏军炮兵体系中的主力武器。这些火炮凭借其强大的威力和可靠性,在多次战役中发挥了决定性的作用,为苏军提供了持续的火力压制,成为战场上不可或缺的重要力量。

苏军装备加农炮不仅是因为它的射程比榴弹炮更远,更关键的是它能够直接瞄准目标进行攻击,在摧毁坚固工事和打击敌方坦克时发挥重要作用。这种火炮的平射能力使其成为战场上不可或缺的武器,特别适合应对敌方装甲部队和防御工事。加农炮的双重功能让它在苏军装备体系中占据重要地位,既能执行远程火力打击,又能完成近程反装甲任务,这种多用途特性使其在实战中极具价值。

德军的坚固混凝土防御工事和重型装甲车辆,在面对大口径加农炮的直接射击时,同样显得力不从心。这些精心构筑的防御体系,在重型火炮的精准打击下,其防护能力大打折扣。即便是最为厚重的装甲,也无法完全抵御这种重型火炮的正面轰击。

然而,苏联军队对现有的加农炮并不完全满意。

苏联在设计加农炮时面临一个难题:122毫米口径的炮虽然灵活易用,但火力不足;152毫米口径的火力强劲,却又笨重难移动。他们急需开发一种既能保证射程和威力,又能保持良好机动性的新型火炮。

1946年,第二次世界大战结束后不久,苏联军队着手开发M-46型130毫米口径的加农炮。这一研发项目标志着苏联在战后军事技术领域的积极投入,旨在提升其炮兵部队的作战能力。M-46型加农炮的设计和制造,不仅反映了当时苏联军事工业的技术水平,也为后续的军事装备发展奠定了基础。通过这一项目,苏联展示了其在战后迅速恢复和增强军事实力的决心。

M-46火炮的设计走的是实用路线,它的结构安排得很合理。为了提升射击速度,这款炮用了横向的楔形闭锁机构。开火前,得先把牵引架放下来,再用驻锄扎进土里,这样就能抵消后坐力了。炮口那儿装有两种制退器,一种是T型的,另一种长得像胡椒瓶。至于缓冲系统,它用的是那种老式的液压装置,挺经典的。

炮架结构包括槽型摇架、上下铸钢架、焊接钢制开脚式大架以及防盾。右侧大架配备炮身推拉器,利用炮弹发射时产生的压缩空气将炮管推进到位,从行军到发射状态转换耗时4分钟。大架两侧各装有一个千斤顶,用于将大架固定或卸下两轮前车。大架尾部装有驻锄。

在行军过程中,火炮的反后坐装置会被解除,通过将炮身和驻退机向后拉动来减少火炮的整体长度。主轮后方配备了千斤顶,用于在行军时固定炮身。瞄准系统由多个部分组成,包括方向控制器、单齿弧外啮合式高低调节器、气压平衡器以及多种瞄准设备。这些设备包括用于间接射击的全景潜望镜、用于反坦克的直接瞄准镜、高低调节瞄准具、带有水平气泡的距离刻度筒、照明装置以及APN-3夜视直接瞄准镜。整个系统设计为单人操作,这在战斗中出现人员伤亡时尤为重要。

由于炮膛内部压力过大,导致炮管的使用寿命较短。炮弹的装药方式分为药筒与弹头分离的两种类型:全变装药和减变装药。全变装药允许选择“全装药”或“一号装药”,而减变装药则提供“二号装药”、“三号装药”和“四号装药”三种不同的装药级别。

1947年,苏联军队正式列装了新研发的M-46型火炮,这款武器随即进入大规模制造阶段。作为当时苏军的主力火炮,M-46型的问世标志着苏联在火炮技术领域取得了重要突破,为后续军事装备的发展奠定了基础。

德国方面有一种观点认为,M-46型火炮并非苏联独立研发,其技术基础可能源自二战时期德国克虏伯公司研制的K44加农炮。这种说法暗示M-46的设计可能受到了德国火炮技术的影响,而非完全由苏联自主开发。

这款128毫米的德国火炮在第二次世界大战中展现了惊人的战斗力。作为当时最强大的地面武器之一,它在战场上几乎没有对手。其卓越的射程和穿透力使其成为盟军装甲部队的噩梦。无论是在东线对抗苏联坦克,还是在西线阻击盟军攻势,这种火炮都发挥了关键作用。它的设计体现了德国军工的精湛技艺,其火力输出和精准度在当时无与伦比。尽管战争后期德国资源匮乏,但这种火炮仍然保持着极高的作战效能,成为德军防御体系中的重要支柱。

K44加农炮的问世正值纳粹德国走向末路。这款火炮性能卓越,但产量极为有限,1944年仅制造了118门,次年又生产了32门。就在这之后不久,德国便宣告战败投降。

苏联在缴获了K44加农炮后,对其性能感到极为惊讶和钦佩,于是决定以它为原型开发自己的版本,最终研制出了M-46型火炮。

M-46这款型号表现相当出色。它的整体素质非常过硬,在同类产品中属于佼佼者。无论是从技术参数还是实际应用来看,这款设备都展现出了卓越的性能水准。它的各项功能指标都达到了很高的标准,在操作性和稳定性方面都有很好的表现。可以说,M-46是经过精心设计和优化的一款产品,在实际使用中能够很好地满足用户需求,带来高效便捷的体验。这种高水准的表现让它在市场上获得了广泛认可和好评。

这种加农炮最显著的优势在于其炮弹发射速度极快,达到每秒930米,相比同尺寸的榴弹炮,其速度提升了一倍。

M-46型火炮在发射常规榴弹时,其射程可以达到27公里;若使用火箭增程弹,射程则能提升至37公里。相比之下,同口径的其他榴弹炮通常只能达到10公里左右的射程。

这种火炮不仅具备超远射程,其破坏力更是惊人。单发炮弹重量达到52公斤,内部装填了大量高爆炸药,爆炸时产生的冲击波可覆盖方圆25米的范围。它能够轻松摧毁敌方各类坚固防御设施,无论是临时搭建的钢筋混凝土掩体,还是长期驻防的永久性堡垒,都难以抵挡其强大的火力打击。

M-46型火炮配备穿甲弹进行直接瞄准射击时,在500米范围内能够击穿250毫米厚的装甲,这一性能显著优于122毫米加农炮,后者的穿甲能力通常不超过150毫米。

20世纪50年代,M-46型坦克问世时,西方各国没有一款坦克能抵挡它的火力。即使是美国在六七十年代的主力坦克M60,也难逃被击穿的命运。M60的火炮防护装甲只有178毫米厚,炮塔和车体正面的装甲也仅为110毫米,完全无法抵御M-46的强大攻击。

在20世纪的中东冲突中,阿拉伯国家的武装力量曾大量运用苏联制造的M-46型火炮,这种武器在战场上对以色列军队配备的英美制式坦克造成了显著破坏。作为当时阿拉伯联军的主要火力支援装备,M-46以其优异的穿甲性能和射程优势,在对抗西方坦克时展现出了相当的作战效能。特别是在开阔地带,阿拉伯炮兵部队利用该型火炮的远距离打击能力,成功摧毁了多辆以色列装甲部队的主力坦克,这一战果充分体现了M-46在实战中的有效性和可靠性。

M-46型火炮不仅射程远、破坏力强,其命中率也相当出色。经验丰富的炮兵部队通常只需发射三发炮弹,就能精准打击20公里外的目标。

M-46型火炮也有不足之处。比如纳粹德国生产了150门K44加农炮,但实战中并未取得显著成效,主要原因在于K44加农炮过于沉重,机动性差。

K44型加农炮的重量超过10吨,加上运输设备总重达到14吨,炮身长度超过7米,整体机动性能较差。

德军在部署K44加农炮时面临严重制约。由于这种火炮重量过大,必须依赖极其稀缺的重型牵引车辆才能进行转移。即便获得了这种重型牵引车,K44加农炮的机动性能依然十分有限,其使用范围被严格限制在道路条件良好的平原地带。这种火炮无法实现快速部署,只能在特定地形条件下发挥作战效能。

德军并未广泛采用牵引式的K44火炮,而是将其安装在著名的80余辆"猎虎"重型坦克歼击车上。这种火炮系统主要被整合到这些装甲车辆中,作为移动火力平台使用,而非作为独立的牵引式火炮部署在战场上。

猎虎这款战车尺寸庞大,车身长度达到10.7米,重量更是高达72吨。在公路上行驶时,它的最高速度只有每小时34公里,满油状态下可以行驶120公里。如果在复杂地形中行进,其续航能力则会降至80公里。

猎虎坦克由于重量过大,经常出现机械故障。在实战中,被敌军击毁的猎虎并不多见,多数情况下,乘员因设备失灵而被迫弃车。

这同样适用于其他情况。

M-46的灵活性比较差。

M-46型火炮虽然具备射程远、威力大、炮弹初速快的优势,但这也带来了炮管过长的问题。它的炮管长度达到了52倍口径,具体数值为6.85米。

1963年投入使用的苏联D-30型122毫米榴弹炮,其炮管长度为38倍口径,具体尺寸为4.85米。与M-46型相比,D-30的炮管短了整整2米。

在1960年代,美军装备的M-109自行榴弹炮采用了155毫米口径,其炮管长度仅为39倍口径,这一设计使其炮管比M-46型榴弹炮短得多。

M-46型火炮在设计上显得相当沉重。在移动状态下,这款火炮的重量达到了8.5吨,而在战斗时则减轻至7.7吨。此外,当火炮处于行军状态时,其整体长度达到了惊人的11.7米。

M-46型装备在牵引其他车辆时,整体长度能达到将近20米,跟那种大型半挂车的尺寸差不多。

M-46型装备在机动性和地形适应性上存在明显不足。该型号不仅无法实现快速部署和转移,在面对复杂地形时更是举步维艰。其整体设计缺乏灵活性和适应性,导致在实战环境中难以发挥应有的作战效能。

苏军对M-46型火炮的部署有明确的规划,通常将其编入集团军炮兵旅,每个旅配备48门,或者编入方面军炮兵师,每个师则配备72门。

M-46型火炮被部署在后方阵地,主要用于为步兵师及以上级别的部队提供火力支援。

M-46这款火炮通常不用于打击前线目标,它的主要任务是攻击敌方后方阵地,通过这种方式大幅降低敌军的持续战斗能力。这种策略有助于在战略层面上削弱对手,使其难以维持长期的军事行动。

这样一来,M-46型火炮机动性不足的缺陷就显得不那么重要了。因为二线阵地的炮兵部署对快速移动的需求并不大。

M-46型火炮在苏联军队中使用了长达三个十年,最终在20世纪70年代被更先进的火炮型号所取代。

M-46型火炮在苏联的军事出口中占据了重要地位,广泛分布在全球各个角落。这种武器系统不仅在苏联军队中服役,还被大量出售给其他国家,成为国际军火市场上的常见装备。从亚洲到非洲,从欧洲到南美,M-46型火炮的身影随处可见,展示了苏联在军事技术输出方面的强大影响力。

20世纪50年代,随着朝鲜战争的落幕,中国解放军逐步推行全面的苏联模式改革。

在借鉴苏联122毫米加农炮技术的基础上,解放军成功研制了60式加农炮,并将其配备给步兵师使用。同时,他们还仿制了M-46型加农炮,以增强部队的火力配置。

为什么要采取这样的行动?

解放军对130毫米口径的加农炮特别青睐。这种火炮在部队中一直受到重视,主要是因为它在实战中表现出色,能够满足多种作战需求。无论是射程、威力还是可靠性,130毫米加农炮都展现出了明显的优势,因此成为解放军装备体系中的重要组成部分。

自1950年起,台湾地区的军舰频繁对大陆沿海进行骚扰。为了应对这一威胁,中国人民解放军海军从苏联引进了一批130毫米口径的加农炮,专门用于反舰作战。这些火炮的引入,有效提升了海军的防御和反击能力,为维护沿海地区的安全提供了重要保障。

海军炮手们普遍认为,130毫米加农炮的打击精度高,射程远,破坏力强。只需一至两发炮弹,就能对台湾的护卫舰或驱逐舰造成严重损伤。

在金门战役期间,解放军投入了苏联制造的130毫米加农炮,这些火炮在射程等关键性能上明显优于台军同口径的装备,因此被解放军誉为“炮中之王”。

解放军评估后认为,130毫米加农炮在炮战中具有极强的杀伤力,决定将其作为主力火炮进行大规模列装。这种火炮射程远、精度高、威力大,能够有效压制敌方火力,在战场上发挥关键作用。军方计划通过批量装备,显著提升部队的整体火力打击能力,为未来可能发生的冲突做好充分准备。

1954年,仿制M-46型火炮的任务被分配给了当时颇具声誉的齐齐哈尔第127兵工厂,主要原因在于该型号的复制工作具有较高的技术难度。

1954年,第127厂成功仿制了苏联的M30型122毫米榴弹炮,这款火炮被命名为54式122毫米榴弹炮。自此之后,54式榴弹炮在长达50年的时间里一直发挥着重要作用,成为我军装备序列中不可或缺的一部分。这款火炮的诞生,标志着我国在火炮制造领域取得了重要突破,为后续武器装备的发展奠定了坚实基础。

1958年,第127厂着手仿制M-46型产品,但很快便意识到面临巨大的技术挑战。

与榴弹炮相比,加农炮的生产工艺更为复杂,技术要求也更高。

第127厂此前生产的122毫米榴弹炮,其炮管长度仅为2.7米。相比之下,130毫米加农炮的口径虽然只稍大一些,但炮管长度却达到了6.9米,比122毫米榴弹炮的炮管长了两倍多。

第127厂目前的设备和技术水平,完全不具备复制M-46型的能力。

中国工程师通过复制M-46型火炮,成功掌握了多项关键制造工艺。这一过程中,他们攻克了多个技术难题,包括高强度薄壁钢材料的应用以及远程火炮炮管的自紧工艺。这些技术突破填补了国内相关领域的空白,为后续武器装备的自主研发奠定了重要基础。

经过五年的不懈努力,到了1959年8月,第127厂终于成功仿制出了M-46型火炮,并将其命名为59式130毫米加农炮。

59式坦克的设计主要参考了M-46型,但由于当时技术水平有限,在实际制造过程中对部分结构进行了简化和调整。两者整体构造相似,但59式在细节处理上做了适当优化,以适应国内的生产条件和技术能力。这种调整既保留了核心性能,又确保了装备的实用性。

59式坦克的炮口制退器在设计上比M-46型更为简单粗糙。

虽然59式和M-46型在性能上相差无几,但59式仍然成为了解放军主要的压制火炮之一。这两种火炮在实战中表现出色,59式凭借其可靠性和稳定性,迅速在部队中占据了重要位置。尽管M-46型在某些方面也有优势,但59式凭借其整体性能,成为了解放军不可或缺的火力支援装备。无论是射程、精度还是操作便捷性,59式都展现出了强大的实战能力,使其在众多火炮中脱颖而出。

自59式坦克大规模投产以来,解放军并未将其投入实际战斗,这种情况一直持续到70年代末期。

当时,越南战场上的战事正打得火热,冲突不断升级,局势愈发紧张。

中国向北越提供了大量火炮装备支援,其中包括59式130毫米加农炮。这批重型武器成为北越军队的重要火力支撑,增强了其作战能力。作为当时中国自主研发的主力火炮之一,59式加农炮以其射程远、威力大的特点,在北越战场上发挥了关键作用。中国通过这种方式,切实支持了北越的军事需求,为其提供了可靠的武器装备保障。

1968年溪山战役期间,北越军队利用59式加农炮对美军阵地实施了持续而猛烈的炮火打击。这种重型火炮的投入使用,极大地增强了北越的火力优势,给驻守的美军部队造成了严重威胁。59式加农炮的精准射击和强大威力,在这场关键战役中发挥了重要作用,成为北越军队对抗美军的重要武器之一。炮击行动不仅展现了北越军队的战术能力,也凸显了这场战役的激烈程度。

这款火炮具有超远的射程和强大的火力,射击精度极高,给美军带来了严重损失。值得一提的是,59式火炮设计简洁,易于操作,特别适合北越地区文化水平有限的农民士兵使用,是一款适用于全面战争的理想武器。

这场战役后,北越方面对59式火炮给予了高度评价,认为它是能够带来战场胜利的关键武器。

北越部队对59式坦克的主要不满在于其机动性能不足。这种坦克在战场上移动速度较慢,转向不灵活,难以适应快速变化的战场环境。北越士兵在实际使用中发现,59式在复杂地形中的表现尤其不佳,常常跟不上步兵的推进速度,影响了整体作战效率。此外,其燃油消耗量大,续航能力有限,进一步限制了其作战范围。这些缺点使得北越炮兵在实战中不得不经常调整战术,以弥补59式机动性差带来的不利影响。

59式坦克车身长度接近20米,重量超过8吨,在越南的复杂山地环境中行动极为困难。这种庞然大物在崎岖地形中几乎无法正常行驶,给作战行动带来了巨大挑战。其庞大的体积和重量严重限制了在越南山区的机动性,使部队难以有效部署和使用该装备。地形条件与装备性能的不匹配,直接影响了59式在越南战场上的实际作战效能。

在溪山战役打响之前,北越方面为了安置59式加农炮,早早就投入了大量资源修建道路。这一工程不仅耗时漫长,还耗费了巨大的人力和物力。

59式坦克在对抗美军火炮时表现出色,但在面对空中打击时却显得力不从心。由于其机动性不足,无法迅速转移阵地,一旦遭遇敌机轰炸,往往难逃被击毁的命运。

北越方面觉得59式火炮在越南山区使用效果不太理想,因此向中国提出请求,希望中方能针对越南的地形特点对这款火炮进行技术升级。

解放军炮兵部队同样表达了他们的不满情绪。

59式坦克在火力打击方面表现出色,但其机动性能存在明显短板。该坦克配备的主炮具备强大的毁伤能力,能够在战场上对敌方目标造成有效打击。然而,由于动力系统和底盘设计的局限性,59式在复杂地形中的通过性和快速转移能力受到制约。这种火力与机动性之间的不平衡,在一定程度上影响了该坦克的整体作战效能。

当前中国的交通基础设施相对滞后,即便是地势较为平缓的北方平原区域,也难以高效地进行59式装备的运输,更不用说地形更为复杂的南部和西部地区了。

在上世纪六七十年代,连接北京和天津的公路条件相当简陋。这条路只有双向两车道,路面铺的是砂石,到处都是凹陷和凸起,弯道又多又急,车道狭窄,行人和牲畜随意穿行,导致车祸频发。即便驾驶轻型卡车,车速也只能保持在每小时三四十公里。

简单来说,北方多数道路根本无法承载59式加农炮的重量,桥梁也撑不住。至于南方,地形复杂,运输难度更大。

为满足部队需求,我军对59式火炮进行了技术升级,于1970年成功研制出改进型号59-1式加农炮。这款新型火炮在原有基础上进行了多项优化,性能得到显著提升。

59-1式在59式基础上进行了多项优化,最显著的改动是更换了炮架系统。原来的重型炮架被替换为更轻便的60式122毫米加农炮架,这一改动大幅提升了火炮的机动性能。为配合新炮架,设计师对火炮制退器进行了效率优化,并在大架尾部加装了大型助锄以增强稳定性。炮闩系统升级为半自动立楔式,制退机和复进机则被重新布置在炮身上方两侧。防护方面,采用了新式大型炮盾,分为早期平直型和后期波浪形两种样式。此外,炮架前部增设了圆形支撑座盘,同时取消了原有的炮身推拉器。这些改进使59-1式在保持火力的同时,显著提升了操作便捷性和战场适应性。

经过多次改进,59-1式坦克的重量从最初的8吨多成功减至6吨多,这一变化显著增强了其机动性能。

自59-1式火炮问世以来,解放军便迅速将其投入量产,并围绕该型号研发了多种新型弹药。其中,远程杀伤榴弹的射程从原先的27公里提升至32公里,显著增强了火力覆盖范围。此外,还开发了反坦克子母弹,这种弹药可一次性发射35枚反坦克子弹,专门用于从顶部摧毁敌方装甲目标。这些改进不仅提升了火炮的作战效能,也进一步丰富了战术选择。

早在20世纪50年代,解放军就着手仿制152毫米加农炮。与其它火炮相比,这种型号的研制面临更多技术挑战,因此开发周期也相对延长。这一过程不仅体现了当时军工技术的复杂性,也反映出我国在武器装备自主化道路上的不懈努力。

在项目开发过程中,中苏关系彻底破裂,苏联方面撤回了全部技术人员,并停止了所有技术支持,这使中国陷入困境,无法继续推进相关工作。

1966年,66式152毫米加农炮终于投入生产。然而,这款火炮的炮管长度仅为27倍口径,导致炮弹初速不高,只有655米/秒,远低于130加农炮的980米/秒。此外,它的最大射程也仅为17.2公里,性能表现相对有限。

66式152毫米加农炮的最大射程仅为59式火炮的一半,在实战中处于明显劣势。这种射程差距直接影响了火炮的作战效能,使得66式在面对59式时难以形成有效火力压制。因此,两型火炮在交战时,66式往往处于被动局面,无法与59式进行正面抗衡。

在过去的三十年里,解放军装备的加农炮中,59-1式130毫米加农炮以其卓越的射程和威力稳居首位。这款火炮在中越战争中发挥了核心作用,全程参与了战斗,成为战场上的关键火力支援。

有趣的是,当中越战争打响时,中国解放军和越南军队竟然都使用了59式装备。

根据越南方面公布的资料,从1950年到1976年期间,中国向越南提供了180门130毫米口径的加农炮作为军事援助。

解放军使用的59式加农炮主要配发给军区直属的预备炮兵师,这些师通常采用五团制结构,但其内部编制存在多种不同形式。

通常的配置包括两个重炮团,每个团下设三个营,共配备36门火炮。此外,还有两个122或130毫米加农炮团,同样每个团由三个营组成,总计36门火炮。另外,还有一个85毫米加农炮团,下设三个营,装备54门火炮。

在对越自卫反击战的初期阶段,中国军队在缺乏空中力量掩护的情况下进入越南境内作战。由于无法获得空军支援,地面部队的作战主要依靠炮兵火力。在这种特殊环境下,炮兵部队成为我军最重要的火力支撑,火炮的运用显得尤为关键。

在战役过程中,中国军队调集了大量炮兵力量,包括2个预备炮兵师(第1、4师)和1个独立团(第3师12团),同时部署了1个130毫米自行火箭炮营、1个反坦克导弹连以及3个高炮师(第65、70、72师)。此外,还有38个炮兵团、9个高炮团、29个高炮营以及各军师的团营级炮兵单位参与作战。其中,师级以上的炮兵部队共48个团,东线部署31个团,西线17个团,配备火炮总计超过2400门。整个战役共投入各类火炮9399门,其中100毫米以上的重型压制火炮包括:152加榴炮216门、130加农炮72门、122加农炮144门、122榴弹炮756门。随着战事推进,82个炮兵营的4400多门火炮被调往境外执行任务。

在战斗部署中,59式加农炮共计投入了72门,这些火炮被集中配置,作为关键火力点使用。这种安排充分体现了其在战场上的核心地位,旨在发挥最大的打击效果。

59式加农炮在军事装备中占据着不可忽视的地位,其部署规模也相当可观。这种火炮不仅在数量上有所体现,更在实战中发挥了重要作用。它的存在,为部队提供了强大的火力支持,成为战场上不可或缺的一部分。无论是在防御还是进攻中,59式加农炮都展现出了其独特的价值和效能。因此,它在军事装备体系中一直保持着重要位置,被广泛使用和重视。

解放军的大型火炮通常只能布置在距离前线3到5公里的位置,这个区域正好在敌方火炮的射程之内,因此存在较高的风险。

59式加农炮具备出色的远程打击能力和强大的火力输出,通常被部署在战斗最关键的环节,执行攻坚任务。这种火炮因其卓越的性能,常被用于突破敌方防线,为部队提供强有力的火力支援。

上世纪80年代的老山之战中,越南军队策划了一次步兵营级别的反击行动。按照作战方案,炮兵连率先开火,为步兵提供火力支援。

越军炮兵在与美军的长期对抗中积累了丰富的实战经验,面对解放军强大的火力优势,他们深谙自我掩护之道。

解放军的阵地突然被122毫米榴弹炮远距离轰炸,但我方的炮兵侦察哨尽管竭尽全力,却始终无法锁定敌方的炮兵阵地位置。

在别无选择的情况下,两名负责侦察的炮兵观察员,在侦察部队的掩护下,悄然接近越军阵地,最终在距离敌军仅几百米处,经过长时间潜伏,成功捕捉到了关键情报。

越军的一个炮兵连将122毫米口径的榴弹炮和大量弹药巧妙地藏匿在一处山林茂密的隐蔽地点。在炮兵阵地周边,他们还部署了多辆弹药车和牵引车辆,以便在需要时迅速转移。

122毫米榴弹炮的有效射程超过10公里,当这些火炮被部署到越军后方阵地时,解放军的炮兵部队就难以对其进行定位和打击。这种战术使得越军能够在相对安全的位置对解放军进行火力压制,增加了战场上的不确定性。

面对这一局面,解放军果断选择动用威力强大的130毫米加农炮,以迅雷不及掩耳之势摧毁越军炮兵连,彻底断绝其撤退的可能。

因此,我们采用了新的战术:我军放弃了以往单发炮弹确定基准点的做法,改为同时发射两枚炮弹。指挥官一声令下,两枚炮弹同时落在越军阵地上。瞬间,敌军阵地上空升起两团浓烟,侦察员通过耳机激动地喊道:“命中目标!命中目标!”紧接着,“急速射”命令下达,我军四门130加农炮同时开火,炮弹精准地飞向越军阵地。炮声震耳欲聋,火光映红天空,烟雾弥漫。随着一声巨响,越军的弹药库被击中,引发了二次爆炸。

越军炮兵部队遭遇重创,幸存者慌乱逃散。我军观察员迅速向炮兵指挥部报告调整射击参数,几发炮弹精准命中逃窜的越军,造成惨烈伤亡。残肢断臂四处飞溅,甚至挂在树上,无一幸免。越军火炮被彻底摧毁,轮胎燃起大火,炮弹零件四处飞散,许久才落地。侦察员通过耳机激动地报告:“所有目标均被击中!打得漂亮!”这场战斗仅持续四分钟,我军仅用二十四发炮弹就全歼了越军一个正规炮兵连。

自1980年起,中越冲突进入了持久性的边界对峙和反复争夺阶段。在这一时期,59式加农炮主要承担了防守性炮火支援的角色。

在老山战役的防御阶段,59式加农炮发挥了关键作用。这种火炮在战场上扮演了不可或缺的角色,为部队提供了强有力的火力支援。其精准度和强大的打击能力,使得敌方难以突破我军防线。59式加农炮的存在,不仅增强了防御阵地的稳固性,还在关键时刻扭转了战局,成为我军在战场上的重要倚仗。

在1984年著名的712越军大规模反攻前夕,解放军已预见到将面临一场全面的防御战,炮兵在其中扮演了决定性角色。他们精心规划了炮火的四个层次:首先,在阵地前沿300米范围内,部署了60毫米和82毫米迫击炮;随后,在300米至1000米的区域,使用了122毫米榴弹炮;接着,在1000米到4000米的范围内,安排了107毫米和130毫米火箭炮;最后,在纵深地带,配备了152毫米加榴炮和130毫米加农炮。这种分层次的炮火部署,确保了防御的严密性和连续性。

值得注意的是,越南军队对130毫米加农炮的强大火力有着深刻认识。这次行动中,他们专门部署了多门59式加农炮,并集结其他大口径火炮,组建了炮兵169旅,为作战部队提供火力支援。

在实战环境中,59式加农炮主要用于打击越军后方的重要目标。

59式加农炮集中火力打击越军的二线和三线部队,迅速削弱了他们的攻势。下午3点05分,越军主力向383高地发动了进攻。40师指挥所通过观察,清楚地看到了敌军的进攻部署。最前面的是两个步兵营,配备了轻型装甲车;紧随其后的是一个加强团,包括坦克连和炮兵营;最后方则是指挥部队和预备队。

下午3点10分,刘昌友发出了攻击指令。第一道火力网率先启动。122毫米榴弹炮群对越军先锋部队进行了精准轰炸。这次炮击运用了"前后夹攻"策略,即在敌人队伍的首尾两端同时部署火力,制造出"三明治"式的打击效果。首轮炮击结束后,越军先头部队的阵型瞬间被打乱。

下午3点20分,越南军队指挥中心察觉到战况不利,迅速派遣第二支援部队前往增援。然而,这一行动恰好落入我军的战术布局中。我军立即启动第二道火力防线,使用130毫米口径的大炮对越南的第二支援部队进行了精准攻击。这些炮弹装备了特别的延时引爆装置,能够在触地后稍作延迟再爆炸,从而显著增强了破坏力。

下午4点半,战斗达到白热化。越方动用了所有后备兵力,企图用人数优势冲破我方阵地。针对这一局面,40师立即执行了"火力覆盖"计划。所有炮兵阵地同时开火,构建了一个强大的火力网。数据显示,短短半小时内,我方炮兵就打出了5000多发炮弹。

下午5点15分,战局出现了重大转折。越军在我方猛烈打击下损失惨重,开始组织部队撤离。然而,他们的撤退行动遇到了严重阻碍。40师早已在敌军可能撤退的路径上布置了特殊炮击区域。这种战术采用了"散点布雷"的方式,将炮弹不规则地分布在撤退路线上,使敌军无法确定安全的撤退通道。

下午6点,战斗接近尾声。这场历时近三小时的炮击行动,刷新了多项数据。仅40师一方,就投掷了超过2000吨的弹药,每位炮兵平均发射了13.1吨。尤为突出的是,炮弹的精准度大幅超出预估,有效打击率突破了70%。

59式坦克凭借出色的性能表现,成为中国出口武器装备中的明星产品。这款坦克不仅在国内广受好评,更在国际军贸市场上占据重要地位,成为代表中国军工实力的标志性装备之一。其优异的作战能力和可靠的性能指标,使其在全球多个国家和地区的陆军部队中服役,展现了中国军工产品的卓越品质。

在两伊冲突中,伊朗和伊拉克都大量采购了59式加农炮。这种火炮成为双方军事装备中的重要组成部分,反映了当时两国在武器需求上的相似性。通过购买同一型号的武器,双方在战场上形成了某种程度的对抗平衡。这一现象也凸显了59式加农炮在当时国际军火市场中的重要地位,以及它在中东地区的广泛应用。

伊拉克军队装备了大量火炮,其中苏联制造的M-46型加农炮占很大比例。该国地势以平坦的沙漠和戈壁为主,这种地形条件特别适合大口径加农炮的作战使用。伊拉克炮兵部队对130毫米口径的加农炮情有独钟,为此他们从中国采购了数量可观的同类火炮及配套弹药。

伊朗军队在实战中尝到了130毫米加农炮的苦头,意识到这种武器的威力后,他们开始在全球范围内寻找购买渠道。经过一番搜寻,最终将目光投向了中国,并成功从中国购得了这种火炮。

中国向伊朗和伊拉克出口的59式坦克一直备受青睐。即便在2003年萨达姆政权倒台后,伊拉克军队依旧依赖59式加农炮来应对包括伊斯兰国在内的各种安全挑战。这种装备在伊拉克军队中持续发挥重要作用,展现了其长久的实用性和可靠性。

在2022年的战事中,伊朗军队与库尔德武装交火时,动用了59式加农炮对敌方阵地进行炮击。这种重型火炮在战场上发挥了重要作用,帮助伊朗军队在对抗中占据优势。59式加农炮的威力在这次冲突中得到了充分体现,成为伊朗军方打击敌对势力的重要武器。这种火炮的使用不仅展示了伊朗的军事能力,也凸显了库尔德武装所面临的强大火力压制。在此次军事行动中,59式加农炮的部署和使用充分体现了伊朗军队在战术执行上的专业性。

这些59式加农炮在中东地区至少服役了40多年,性能非常出色。它们经受住了时间的考验,证明了自身的可靠性和有效性。这款武器在长期使用中展现了强大的火力输出和稳定性,成为当地战场上不可或缺的重要装备。其耐用性和适应性使其在复杂多变的中东战场上始终保持着重要的战术地位。

59式加农炮不仅在海外市场上广泛销售,还积极参与了多次实际战斗。它的出口范围不仅局限于中东地区,还扩展到了南亚、东南亚以及非洲等多个国家和地区。这种火炮的性能和可靠性使其在国际市场上获得了广泛的认可和采用。通过参与各种实战,59式加农炮证明了其在战场上的实用性和有效性,进一步巩固了其在国际武器市场中的地位。

泰国在1985年接收了中国援助的18门59式加农炮,这些装备被部署在北部边境,主要用于应对越南军队的频繁侵扰。中国提供这批火炮的目的是支持泰国抵御越南的军事压力,增强其边境防御能力。59式加农炮在当时是一种较为先进的武器,具备较强的火力,能够有效压制越南的进攻。这一援助不仅体现了中泰之间的军事合作,也反映了中国在东南亚地区的地缘战略意图。通过提供军事装备,中国帮助泰国稳定了北部边境局势,同时也巩固了自身在该地区的影响力。

2019年印巴在克什米尔地区爆发武装冲突后,巴基斯坦迅速向该区域增派了大量军事装备,其中包括59式加农炮。

巴基斯坦装备大量59式加农炮并不令人意外。这些火炮在巴印边境冲突中频繁投入使用,成为双方炮战的重要火力支撑。作为巴军现役主力装备,这些加农炮在历次军事对抗中发挥了关键作用。巴基斯坦长期保持着这类火炮的部署,主要用于应对与印度之间的边境争端。这种武器配置反映了巴军对传统火力装备的重视,也体现了其在边境防务中的实际需求。

为了确保59式加农炮在国际市场上持续热销,中国的军工团队不断对其进行技术改进。

中国研制了一系列未在国内军队中实际部署的创新炮弹,其中箭式榴霰弹尤为独特。这款炮弹由中国北方工业(集团)总公司旗下的724厂开发,主要用于打击敌方有生力量、空降部队、轻型装甲目标和低空飞行器,同时具备拦截低速导弹的能力。其射程可达35公里,整弹重量为59公斤,弹丸部分重33公斤,发射初速度达到935米/秒。弹丸内部装有10000枚小型钢箭,每枚钢箭净重2.9克。

箭式榴霰弹的杀伤力极为惊人,其内部装载的小型钢箭初速度极高,飞行过程中速度衰减慢,且穿透力极强。当榴霰弹在敌军上空爆炸时,数万枚钢箭如同暴雨般倾泻而下,覆盖战壕或空旷区域的士兵,造成致命打击。一个配备6门59-1式130毫米加农炮的炮兵单位,若采用8发急速射击,并使用箭式榴霰弹,仅需一分钟即可在30公里外、28万平方米的区域内,将所有暴露的人员目标打得千疮百孔,如同刺猬一般。

自上世纪90年代以来,59式火炮及其原型苏联M-46型加农炮逐渐从军队装备序列中淡出。这种大口径火炮在服役数十年后,随着军事技术的进步和作战需求的改变,开始被更先进的武器系统所取代。虽然它们曾在战场上发挥过重要作用,但面对现代化战争的要求,这些老式火炮已无法满足当代军事需求,因此逐步退出历史舞台。这一过程反映了军事装备更新换代的必然规律,也标志着我国炮兵装备现代化进程的重要一步。

选择退役的原因,很大程度上是因为现代战争发生了显著的变化。

经过多次实战验证,美苏两国发现老式的大型牵引火炮存在明显缺陷。这种火炮机动性差,难以迅速调整部署位置,完全跟不上现代战争的节奏。两国军方一致认为,这种传统装备已经无法满足当前战场的需求。

在实战中,重型火炮不能固守一处持续开火,必须采取机动战术,边打边撤。如果停留超过五分钟,敌方炮火很可能将其彻底摧毁。这种战术要求炮兵部队具备快速转移能力,确保自身安全的同时持续发挥火力优势。

59式加农炮不仅体积庞大,而且重量惊人,整体战斗重量超过了7吨。相比之下,D-20型152毫米榴弹炮虽然也不轻,但重量大约在5吨左右,显得更为轻便。

59式坦克的机动性较差,难以迅速更换作战位置,这种特性已经无法适应现代战争对快速部署和灵活机动的战术要求。其缓慢的转移速度在瞬息万变的战场上显得格格不入,严重制约了部队的战术执行能力。这种缺陷使其在现代战争环境中处于明显劣势,无法满足当前战场对武器装备快速反应的基本需求。

59式加农炮作为一款老式火炮,其炮弹初速度高,飞行轨迹较为平直。这种特性使得它在面对利用地形掩护的目标时,打击效果往往不太理想。由于炮弹飞行路径缺乏足够的弯曲度,难以有效应对隐蔽在复杂地形中的敌方单位,导致其作战效能受到一定限制。

在1979年的中越冲突中,越军针对中国59式坦克的射击特点,采取了有效的反制措施。他们经过多次观察和实战测试,掌握了59式坦克的炮弹飞行轨迹特点。基于这一发现,越军将炮兵阵地精心布置在地形的有利位置:通常选择山谷低洼处或山坡斜面作为炮位。这种战术布置充分利用了地形优势,使59式坦克的炮弹难以准确命中目标。尽管59式坦克火力强大,但由于炮弹飞行轨迹的限制,在面对这种地形布置时常常无法发挥应有的威力。越军这种因地制宜的战术安排,有效削弱了中国装甲部队的火力优势。

130毫米火炮的口径介于中间位置,其炮弹的破坏力远不及152毫米或155毫米这类大口径火炮。此外,在当今的战场环境下,130毫米火炮的射程已经不再具备明显的竞争优势。

既然已经决定大规模部署152毫米或155毫米口径的火炮系统,就没必要再额外配备130毫米加农炮了。这种口径的火炮在射程和威力上已经能够满足需求,再增加130毫米炮反而会造成资源浪费和后勤负担。从实战角度来看,统一使用152毫米或155毫米火炮可以简化弹药供应,提高作战效率。因此,在现有装备体系下,130毫米加农炮的补充显得多余且不必要。

59式火炮源自苏联上世纪40年代的设计,其技术水平已显陈旧。尽管它曾是一代经典,但随着时间的推移,这种火炮在技术层面已经无法与现代装备相提并论。其设计理念和性能指标与当今先进的火炮系统相比,存在明显差距。因此,从技术发展的角度来看,59式火炮已逐渐被淘汰,不再适应现代战争的需求。

即使是当时技术较为领先的59-1型火炮,用现在的标准衡量也存在明显缺陷。其炮架结构显得过于沉重,操作不够灵活,而且炮管的使用寿命较短,仅能承受800次发射。

我国在1988年推出的155毫米加榴炮,运用了先进的电渣重熔钢技术进行整体锻造,并采用了自紧镀铬工艺。这些改进使得炮管在全装药情况下的使用寿命大幅提升,超过了2500发,这一数字是59-1型炮的三倍多。

总体来看,59式130毫米加农炮被视为新时代中实用性不高的武器。

自上世纪90年代以来,俄罗斯军队逐步淘汰了M-46型加农炮。与此同时,中国解放军从新千年起也开始将59式火炮转为后备力量使用。

进入2023年,俄乌冲突进入第二个年头,俄军重新启用了大量库存的M-46型加农炮,并将其投入与乌克兰军队的炮火对抗中。

俄乌冲突中,俄军面临的最大问题是战线拉得太长,远程火力不足。乌军装备了海马斯火箭炮和大量无人机,俄军库存中的大口径火炮射程不够,根本派不上用场。唯一能用的就是M-46型火炮,射程大概三三十公里。虽然这种炮机动性差,反应速度慢,但在乌军火力薄弱的次要战场上,还是能勉强顶一顶的。

59式坦克至今仍具备实战能力,其服役年限已超过80年。这款坦克在当代战场上依然能发挥作用,展现了其卓越的耐用性和适应性。作为一款长期服役的装备,59式坦克的持续使用证明了其设计和性能的可靠性。尽管年代久远,它依然能够在现代战争中执行任务,这反映了其坚固的结构和有效的作战能力。这种持久性使得59式坦克成为军事装备史上的一个显著例子,展示了其在不同时代背景下的实用价值。

这加农炮确实厉害!

基洛-636-877-KEM-大西洋黑洞

大哥!每秒930米是炮口初速,不是火炮射速

基洛-636-877-KEM-大西洋黑洞

说59式130加农炮呢!你扯上59式坦克干嘛?你想干嘛干嘛干嘛

caine chan

机器人文章