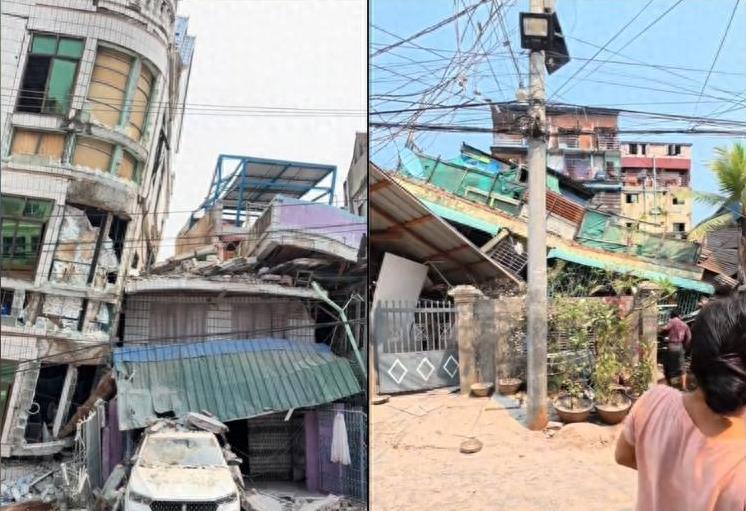

缅甸7.9级地震:一个中国商人的镜头与灾后人性考卷3月28日,缅甸曼德勒的街道在7.9级地震的轰鸣中颤抖。

云南商人黎艺夕的手机镜头记录下这样的画面:他与一名缅甸人紧握双手抵抗摇晃,身后是坍塌的楼宇和扬起的尘土。作为在缅经营日用品批发的中国商贩,他以“黎生”为网名发布的抖音视频,成为外界窥见这场灾难的一扇窗。而在断网断电的废墟上,一场关于生存、互助与全球化时代灾害应对的考卷正缓缓展开。镜头之外:自媒体的力量与伦理困境黎艺夕的短视频避开了血腥场景,却捕捉到一位母亲蜷缩在废墟缝隙中安抚受困女儿的瞬间。这类画面在国际社交媒体上迅速传播,点击量超百万。

相较于BBC、路透社等媒体对伤亡数字的宏观报道,他的镜头提供了更具“人性温度”的叙事。这并非孤例。2023年土耳其地震中,一名叙利亚难民用手机直播救援过程,被《卫报》称为“灾难中的平民记者”。自媒体在填补官方信息空白的同时,也面临伦理争议:黎艺夕坦言“不拍遇难者”,而哈佛尼曼实验室的研究指出,过度曝光的灾难影像可能导致公众同情疲劳。如何在记录真相与尊重生命之间平衡,成为全球灾害报道的新课题。露天坝上的跨国互助:脆弱的城市与坚韧的社群

地震后,曼德勒90%的居民被迫露宿街头。黎艺夕用纸袋裹住手脚防蚊,而当地华人群体架起临时厨房,每日提供超2000份免费餐食。这种跨越国界的互助,与2021年德国洪灾中土耳其移民社区自发救援的场景惊人相似。灾难撕开了发展中国家基础设施的脆弱面。世界银行数据显示,缅甸仅有50%人口能用上稳定电力,而曼德勒的酒店即使外观完好,内部结构也已损毁。黎艺夕蹭饭店发电机充电的细节,折射出全球南方国家在防灾体系上的共性短板——联合国开发计划署统计,中低收入国家因灾害造成的经济损失是高收入国家的20倍。翡翠市场的隐喻:全球化链条上的震波曼德勒翡翠市场作为黎艺夕的谋生之地,此刻堆满瓦砾。这个供应全球70%翡翠原料的市场瘫痪,或将对国际珠宝产业链产生涟漪效应。2015年尼泊尔地震导致喜马拉雅矿物运输中断,曾引发国际原材料价格波动。

而中国商人在缅经商的特殊身份,恰是“一带一路”民间实践的缩影。云南省商务厅数据显示,2023年滇缅贸易额同比增长18%,日用品批发正是关键领域。当自然灾害击中跨国经济网络的末梢,如何建立更具韧性的合作机制,成为比翡翠更珍贵的课题。灾难是一面棱镜,折射出人性的光谱与制度的裂痕。黎艺夕的镜头里,有母亲在废墟中的呢喃,也有华人免费食堂升起的炊烟;他的充电宝连着饭店的发电机,也连着一个需要重新审视的防灾时代。当7.9级地震撼动缅甸大地,是否也在叩问全球治理的根基:我们准备好应对下一个“震动”了吗?