但愿所有的传染性疾病,都不是一条通往未来的单行道。

2020年,每个人都切身经历了新传染病带来的恐慌。被隔离、被歧视、被信息公开,以及康复后的另一场漫长战役。这一切很自然地让我想起麻风,以及曾经被隔离的麻风病人所经历的一切。

村庄已不复存在了——眼前打开的是一大片废墟,70年代建的集体大饭堂已经消失,我站在那里,它的样貌依然鲜明如昔——在饭堂侧门那面墙上,曾有人写下几个红色的大字“农业学大寨,工业学大庆”。以往,那几个字总是迎着村路,在进村的每个人面前自然展开。

未拆迁前的普宁麻风村,集体大饭堂的墙上写着“工业学大庆,农业学大寨”的字样。

村里呈七字形的两排房子,一排已被推倒,破碎的砖块散落一地。村长罗汉松和村民马镇城住的那排房子还在,里面早已空空荡荡。去年6月,马镇城去世了,两三个月后,机器手就开进去推倒了房子。

村长罗汉松是村子里还活着的最后3个人之一,也是这座特意为他们建立的村庄最早的主人——他在1957年搬进来,最高峰期的1960年,这里曾聚集了100多人。眼下,他们都被安置在村口及对面的房子里。

拆迁中的普宁麻风村

过去8年间,我去过全国20多座麻风村,和所有的五六百座麻风村一样,它们正按一致的步调逐一消失。随着80年代治疗麻风病的特效药问世,这些在人民公社化时期迅速建立起来的、专门用来隔离、治疗麻风病人的地方,不再接收新病人。

我曾以为,因为疾病而大规模隔离的情况都已成为历史,直到往昔再一次重现。

一

不能提的“泰糕寮”

除夕深夜,一位来自粤西海滨城市的朋友发来消息,言语里透着慌张。看到网上大量来自武汉的游客涌向了她所在的城市,她不禁抱怨:“怎么这个时候还出来?”

我有些意外,作为经常去麻风村探访康复老人的大学生志愿者,我以为她自然也会对这些人的处境有所理解。

“武汉人并不等于新冠病人啊。”

“知道了,想到了村里(麻风村)的老人。”她回复我。

潮汕方言把当地用来隔离治疗麻风病人的地方叫“泰糕寮”(泰糕为音译)。“泰糕”在潮汕话中指代“麻风病人”,但在日常生活里又常被用来骂人。

当年,很多潮汕籍的麻风病人一直不愿去“泰糕寮”,因为“泰糕”这个帽子太厚重了。汕头潮阳出生的彭海堤就一直坚持,宁死也不去家乡的“泰糕寮”。等到后来东莞的省办医院“新洲医院”来招人,他终于愿意去了。但这两个地方其实一样——都是隔离治病的地方。

只不过,心理上的感受确实不同:“泰糕寮”是一个不见光的地方,它仿佛昭示着麻风病人的命运和归宿——有麻风病,你只能被隔离去那里;远方的医院则可能是希望所在。所以,走得越远越好,宁愿死也要远离家乡,不要拖累家人。

彭海堤的家乡汕头潮阳的麻风村,是他宁死也不愿意去的“泰糕寮”。

在信息不通畅的年代,在中国不同地方的农村,“泰糕寮”有着截然不同的面目。有村民说,“泰糕寮”环境恶劣,就建在深山里,用茅草搭起一座座的草寮给病人住;也有村民觉得“泰糕寮”可能并不存在,这不过是把病人拐骗出来的借口,他们会把麻风病人集中到海边或者荒无人烟的山区,集中活埋或者枪杀。当然,没有一个人真正见过。

可谣言并不会空穴来风,在没有可治愈药物的年代里,人们对麻风病充满了恐惧,民国时期甚至出现过地方政府枪杀病人的悲剧。很多康复老人都曾提及,当年国民党地方政府在广州枪杀麻风病人的故事。他们讲得悲切,咬牙切齿,就像发生在他们身上一样——这是麻风病人的集体创伤记忆。类似的故事在流传过程中被移花接木,被搬运到“泰糕寮”。

农村往往是这样,有一点风吹草动,很快就传遍村里的每个角落。村里有谁患了麻风,大家心知肚明。大人们虽然不会明里大声讲,却会在暗地里交头接语,而懵懂的孩子们见了则会一哄而上,“泰糕、泰糕”叫个不停,有的听了,把火气往肚子里吞,有的回骂上几句也就算了,但有的可就要拼命了。

那一年,村里一个十三四岁的小孩对着许再河骂“泰糕、泰糕”,当时他手里刚好拿着一把竹竿,一下就冲了上去,抓住那个孩子往死里打。幸好村里有人经过,好说好劝下,才停了手。被打得满身是伤的小孩回家躺了好几天。

几十年后回想起这件事,许再河依然气愤难平:“生病都已经很惨了,你还来说我,我本来就想找水鬼来塞沙子了(潮汕方言,找人当出气筒的意思)。”

许再河所在的揭东麻风村。

但就在他被告知要去麻风村隔离治疗时,邻居老人却可怜起他来:“别去啊,听说会被拉到海边用机关枪扫射掉。”他将信将疑,但最终还是决定去了。他是这样想的:既然病染上了,在村里也不被当正常人,命该如何就如何,他都接受。

要被送去隔离那天,母亲给他叠满了一竹筐的番薯,他只从里面拿了一个,邻居老人又开口了:“有好吃的就在路上吃了啊。”

许再河在揭东麻风村

坐船到了深山里,传闻中被枪杀的情况没有发生,许再河看到的也不是草寮,而是几排用水泥砌成的平顶房,每排房子有8个房间,每个房间住6个人,还有田地让他们耕作,跟当时的农村一样实行集体劳作的工分制,也一样有分工,有人种田、有人看牛、有人养鸡鸭……看起来跟外面的农村没什么不一样。

非要说有什么不一样,那就是这里地处偏僻,依山而建,是远离“健康人”的小社会。在那个穷困的集体主义年代里,他们被要求一边靠自己劳作维生,一边免费治病。

没有被喂鱼的许再河到了麻风村,赶紧给家里寄信报平安。半年后,他请假回家看望家人,才听说他离开之后,母亲在家哭了整整一个星期。

揭东麻风院废弃的老房子。

对彭海堤来说,去“泰糕寮”是低头,是败坏自己和家人的名声,因此他选择了远方的麻风院;而对许再河来说,去“泰糕寮”是迎难而上,是直面惨淡人生的骨气。

只不过,在那个运动式动员麻风病人隔离治病的年代里,更多人是没得选择。不去麻风村,在村里被人歧视,生产队不给你分配农业工作,家里没有足够的粮票换饭吃,本来就都在挨饿了,如何能再白养你一个人?

于是,“泰糕寮”也好,麻风村也罢,最终是那个年代绝大多数麻风病人唯一的“生路”。

彭海堤在东莞泗安麻风院,他有一只脚穿着假肢。

二

一支棉签决定的未来

2月初,有一回我上公交车时测温偏高,车上后方立刻传来了一位女士有些尖锐却清楚分明的声音:“如果体温太高就要下车啊。”司机犹豫了一下,对我说,“坐下一班公车去。”

过去,专门用来识别麻风病人的工具是棉签。上世纪五六十年代,政府组织皮防站的工作人员下乡普查,工作人员用棉签在人的身体不同部位的皮肤上划过,问:“有没知觉?”没知觉的人就被挑选出来了。

为了确诊,要在这些人的皮肤上割下一点肉,去做切片检查,如果在显微镜下检查到有麻风杆菌,就要送去麻风村了。

事实上,早在大普查之前,很多人就知道自己患病了。麻风和新冠一样,是可以自查的,但与新冠只有发烧发热、咳嗽等像普通流感的症状相比,麻风的症状要独特得多——知觉麻木,脸上和手脚长满红色的斑点——有经验的人一眼就能看出来。

普宁麻风村旧集体饭堂,下雨的屋檐。

马镇城1950年出生在普宁县的一个小山村,读小学三年级的时候脸上就起了斑,之后就再不敢去学校了。村民背地里议论纷纷:“麻风医得好,石头会生草,咸鱼会游水。”后来皮防站的医生送去了治病的药物,村民依然无法相信,村里的老人甚至站出来阻止他吃药:“不能吃啊,要是吃了麻风菌跑出来,可能会传染村里老小。”

马镇城既愤怒又气馁:如果吃了药真会影响村里人,那我还吃什么?吃了我不真成了罪人?激愤之下,他把整瓶药都扔了。后来皮防站又托人送药来,但他自始至终都没有吃。“我一个人倒霉就好了。”他心想。

挪威医生汉森在1873年发现了导致麻风病的罪魁祸首——麻风杆菌。从1940年代开始有了治疗麻风的药物DDS(氨苯砜),但到了1960年代,绝大部分中国农民对此依然一无所知,人们给排挤异己的“合理”解释是,这些病人要不就是过于风流淫荡,要不就是做错事遭了报应。但事实上,超过九成的人对这个病有天然免疫力。

氨苯砜发明之前的1902年,被流放西伯利亚的麻风病患者。

家里实在太穷了,马镇城成了累赘,母亲也逐渐对他失去了耐心,苛斥他好吃懒做。他的身体变得越来越虚弱,手脚的知觉也越来越差。但被每次母亲责骂后,他仍会默默无言地提着篮子上山烧炭。有一次,他在一块石头上跳下去,下面正好是一块被砍掉露出了尖角的木桩。木桩直插进他的脚底,血流不止。但知觉的丧失让他感受不到有多疼,也就不知伤口实际有多严重。他只简单包扎一下,第二天继续一瘸一拐地上山了。日复一日,他的脚开始发炎,疼痛在这时加倍偿还,他再也没法上山了,愈加虚弱下去。

但没人在乎马镇城承受了什么。他一个人搬去了老房子住,房子挨着一座小山丘。后来,村民们又想在山上挖个山洞让他去里面住,马镇城一口回绝,“他们是想通过这种方式‘文明’消灭我。”

没多久,皮防站的工作人员要求他入院,他很生气,“要死就死在家里。”没想到母亲却回应说,“要死死在外面。”听了这话,第二天一早,在村里的妇女都还没起床的时候,他就独自一个人沿着山路走出去,前往一个未知的世界了。

麻风病康复者用过的假肢和防护鞋

也有人真的被村里人送到了山上。

陈艳芳出生在距离马镇城500多公里外的台山市,那年她才10岁,一天背着番薯苗往田里去时,突然双脚发软,开始使不上力气了。后来,她的脸和手脚长起了一点点的红疹,之后红疹又一点点凸起,头发开始一把把地脱落。

“那个女孩是发风的。”村里人就此认定。

麻风像一把隐形手术刀,重新修饰了她的面庞。19岁那年,她的眉毛脱落得差不多了。一只眼睛起了白点,开始有些看不清东西。村民们集体决定,在山上搭个葵棚让陈艳芳一个人自生自灭。

农村社会对“泰糕寮”的想象,大概就和这种原始的隔离方式有关。山上有老鼠、蟾蜍和蛇,她很害怕,一到晚上就把自己关在棚屋里,幸好还能望见对面山头的动静。每天清晨,白色的光亮还没涂满天空的时候,她能听到对面山头飘来的钟声,听见知识青年喊着口号。有时,她能望见那边发出的微光,那是他们点起的一盏盏电灯。这些让她感到自己没有完全隔绝人间。

在山上住了几个月后,她终于被送去了台山一个位于海岛上的医院——大衾麻风院。

在海上能望见房子的地方,就是陈艳芳住了几十年的大衾岛麻风院。2010年,海岛上的康复者们集体搬迁到东莞泗安麻风院。

三

即将100岁的“麻风丐”

在新冠疫情中,疫区居民在全国各地遭遇歧视,有的被人公开隐私信息,有的甚至被赶出出租屋,到处不被待见,在各地流浪,成了“新冠流民”。

在民国时期,也曾有一些患了麻风,无家可归、流落街头、到处晃荡的人,有人甚至特地给他们起了个名称——“麻风丐”。新会麻风村的康复老人甄湛和关益就曾是。

甄湛在十来岁的时候左脚就开始垂足了,走起路一瘸一拐的,母亲看见了,还以为是闹着玩的,直到脱下他的裤子,才惊讶地发现原来他的大腿上有一块廯。母亲赶紧带他去看医生,他喝下一碗碗用树根熬成的药,不断拉肚子,拉到快翻白眼,病还是没好。那时大约是1940年。

甄湛在新会麻风院

很快,这个十来岁的小孩从大人们的风言碎语里多少知悉了自己的不幸,他对未来的感觉可能是模糊的,但确定自己是不被喜欢了。“我还是离开了罢”,这么想着,他收拾好东西,背起行囊走到母亲眼前,道了声:“我不想拖累家里,我走了,你就当没生我这个孩子吧!”从此便开始了四方流浪的生活。

关益则是被养父母从家里赶出来的。那时他才七八岁。在艰难抗日的时期,小小的他因为不同的缘由被家里的大人们一次又一次抛弃,最终只能四处乞讨,在码头上做苦力,年节时候就去乞讨。实在没得吃了,也得去偷去抢,偷人家手里的腊肉,抢富人家的毡帽……就是为了去卖了换口饭吃。

新会麻风院建于1937年,以前称“天门医院”,由美国天主教会筹资所建立。

甄湛在外面流浪倦了,听说新会县有个美国天主教会创办的麻风院收留无家可归的病人,便申请入了院,那是1947年。如今,甄湛已经97岁了。

关益是1952年被解放军在街头发现,几经波折送到麻风院的,他也不知自己究竟有多大,按照他入院时报的岁数,今年也有87岁了。这两个“麻风丐”竟能活得这样长,当年那些耻笑过他们的人要是知道了,恐怕要大吃一惊。

即将100岁的甄湛在新会麻风院,坐在自己房间门口。

2月初的那天,我担心再搭公车又被拒载,走路回家又太远,最后选择了叫出租车回去,幸好上车测温正常,进小区时又被测了一次,保安点头示意我进去,又闯过了一关,虚惊一场。有时,和别人变得不一样,不过一瞬而已。

四

一条通往未来的单行道

人心隔离容易修复难,新冠病人康复后依然担心病情复发,不敢接近家人,惧怕遭人冷眼;而持有健康码的湖北人,在出省打工的路上也曾遭遇歧视和被遣返。这一切,麻风康复者都曾经历过。

在麻风隔离时期,治愈出院的病人都被颁发了一张出院健康证明,上面写道:某某已治愈麻风病,可以回家乡正常参加生产劳动。而在没有特效药的1980年代之前,病人治愈麻风的时间是用年计算的。三五年治好病是万幸,十年八载才是常事。但当年动员病人入院时,医生常常笃定地说,最多半年就能治好了。

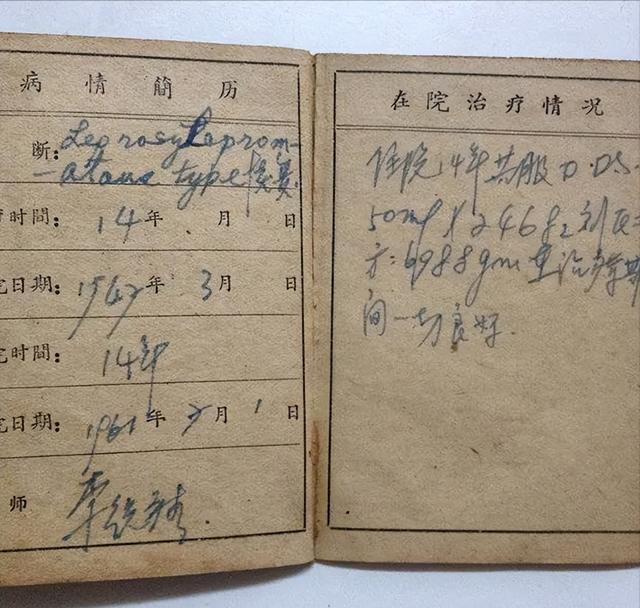

一名麻风病人的住院诊疗记录,治愈麻风病花了他14年的时间。

今年60多岁的麦女织(化名)时常回想起自己在入院前夜,母亲点起一盏油灯,为自己缝制了一套花衣裳:“给你做一件新衣服,让你明天穿得漂漂亮亮地去医院,医好就回来。”没想到这条路最后变成了单行道,几年后,她父亲去世,没有人告诉她。再后来,母亲对她说:“你以后医好了,嫁得越远越好,不要影响你的弟弟。”

10多年后,即使医好了病,患过麻风的女儿也回不了家了。在现实的天平上,被放弃的只能是女儿。

她也曾有过希望。当她还在佛山麻风院的时候,一个已经出院的康复者回来找对象,两人一见钟情。在男人的怂恿下,她冲动地跟着出了院,到他家中住下。但两人的关系却遭到家人的一致反对,他嫂子冷冷地说:“他没麻风,你有麻风。”这话的意思是,他医好了什么也看不出,你却双手弯曲,谁会相信?有被麻风伤害过的痕迹,你就一辈子都是麻风病人。

两人还是想奋力一搏,决定自己去登记结婚。但那时的婚姻是要经过人民公社批准的,在家人的强行干涉下,公社最终没同意两人结婚。兜兜转转,她突然没了去处。自主选择出院的她已经回不去麻风院,回家的路也早已截断。“我就这么跟他出来了,你说我傻不傻?”

那年她30了,觉得女人到了这个年龄就老了,最后,在别人的介绍下,匆忙嫁给了一个大自己十多岁的男人——一个曾经患过麻风的军人。后来,她怀孕了,但在胎儿长到3个月大时,她和丈夫最终决定不要让这孩子出生——他们不想让这孩子再来这世间受苦。

五

就算死,也要死在这座

“可遇不可求的学校”里

还有其他出了院的康复者,有的远走他乡,有的因劳累过度、病情复发又回来了,有的老无所依最终申请回麻风院,也有的在人们的不信任和冷眼中被迫回头……

不同于这些人,陈艳芳却像抱定了信念一般,一早就决定要留在麻风院。“我从未想过出院,我就想在医院住到死为止。”

1959年,她从山上的茅草寮被送到了台山海岛上的大衾麻风院,后来她的头发长回来了,岁月又给它披上了一层白色。如今她跟一个普通老太太无异,细看之下,饱经沧桑和朴素天真自然和谐地糅合在她的脸上

她没有丈夫也没有孩子。2001年前的《婚姻法》里清楚写明了:麻风病人不能结婚。甚至连她自己也觉得,不该做那样“不三不四”的事,就仿佛一切都是自己的过错。

几十年来,陈艳芳一直在医院担任护理的工作,帮忙照料病重的病人。这项工作虽辛苦,却也让她与这些病友更紧密地联系在一起。这里成了她最后的庇护所和归宿。

未拆迁前的普宁麻风村,康复老人们住的房子。

马镇城和罗汉松也选择了在麻风院终老。当年马镇城被母亲赶走时,就知道自己无家可归了。治好病后,医院要求他出院,他只能用尽办法请求让自己留下来。弟弟在他去了麻风院之后,也赶紧逃离了他们出生的小山村——家里有个患了麻风的哥哥,谁知道弟弟有没有——多次艰难逃港,他最终还是成功了。

往后很多年,弟弟一直对自己哥哥的事缄口不言,可还是被同在香港的家乡人抖搂了出来。在弟媳的反复追问和提议下,相隔几十年后,马镇城终于与弟弟再次相见。后来,他们拍了全家福带来给马镇城。直至他离世,弟弟一家的照片就一直挂在他房间的墙上。

3个月后,村子就被拆了。

村长罗汉松见证了这一切。他晚年失去了两条腿,但装上假肢后,依然像久经风寒考验的松柏一样,在这人世间屹立着。

普宁麻风村的老房子,罗汉松当年就住在这排房子里,他称“这是一座可遇不可求的学校”。

60多年前入院时,他问医生多久能医好病?医生回答:“最多半年就好了。”没想到一年耽过一年,病重的时候,他曾和病友一起到山上挖断肠草,回来熬成一碗毒药,来回几次端到嘴边,最后还是倒掉了。

为了尽快治好病,1970年,罗汉松先后辗转两家省级麻风院,短短5年内,这两家医院因病患减少和内部管理问题等原因先后关闭。1975年,他申请回到家乡的麻风村,不久后便被委任为村长,建起了集体大饭堂。半个世纪后,村里的病人逐渐康复离开,或者死去,最后终于只余下3人。

今年,罗汉松80多岁了,他大概从未想过,自己竟能活得这么长。在他生活了几十年的这片满目苍夷的土地上,在那些苍老的房子一间间倒下后,一座崭新的精神病院即将建起。