### 一支笔的坚持

新中国成立初期的杭州,一位年过半百的老人正伏案书桌。他不是什么高官,也不是将军,却有着“雷打不动”的习惯:每日两小时,笔耕不辍,仿佛在与时间对弈。

这人叫沙孟海。书法界的人尊称他一声“沙老”,可他从不以书艺自居,总说“写字只是修身”。那日,他刚写完一幅楹联,还未收笔,院门就被敲响了。

来人带着一纸“紧急任务”——中央要他写四个大字,送往京城,悬挂在关键场合。纸上写的内容简明,却沉重:**“一定要解放台湾”。**

这七个字,他看了一眼,眉头便皱了。他没说话,轻轻地把纸叠起,放在砚台边,继续洗笔,仿佛那张纸并不存在。

### 不改墨法,改字眼

第二天,他出现在省里的一间会议室。没有寒暄,开口第一句话就让人吃惊:“内容是否可以稍作调整?”

房内几人相视,空气顿时凝固。面对一位书法家主动“挑字眼”,众人不知如何应对。

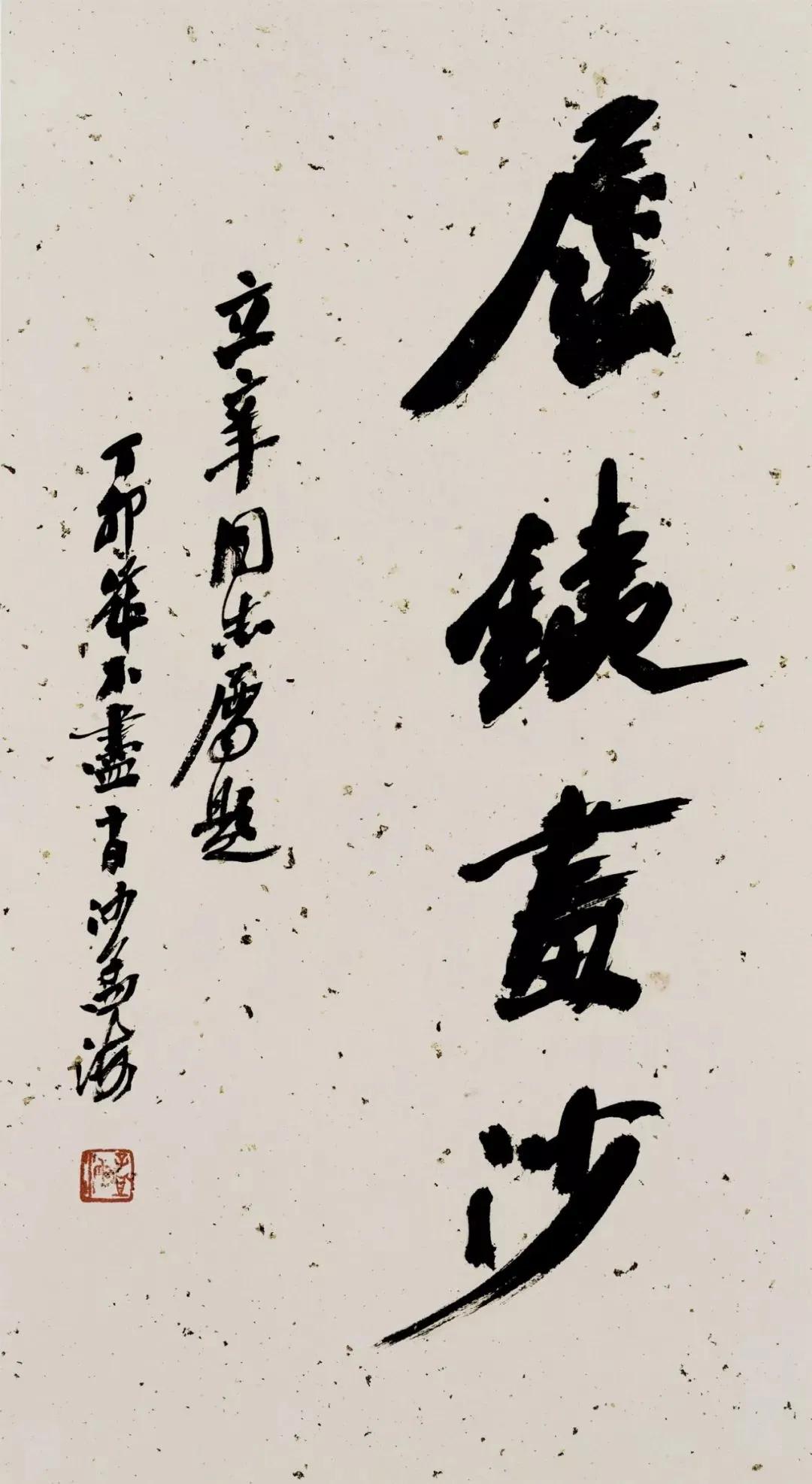

沙老不急,轻描淡写道:“‘解放’,用在枪杆子上没错。但书法挂在墙上,是要给人看的,不只是喊口号。‘光复台湾’,是否更为稳妥?”

他顺手在茶几上写了个“光”字,力透纸背。“‘光复’意味着回归,强调历史归属感。既表决心,又留余地,不伤大义。”

有人轻声提醒:“这是中央拟定的,怎能擅动?”他却淡然:“如果有必要,我亲赴北京说明。”

这样的话从一位书法家嘴里说出,并不寻常。但他不是无的放矢,而是出于对国家语言表达的高度敏感。

那天晚上,省里紧急上报了沙老的建议,没过多久,北京的回电传来:**“可改。”**

据说,是总理亲自点头,并对身边人笑言:“有文化的人,看得比我们远。”

### 字里行间的智慧

三日之内,沙孟海动笔数次。他不是在书写标语,而像是在描摹历史与未来的交界线。

第一稿完成后,他凝视良久,突然撕碎。理由只有一句话:“字气太烈。”

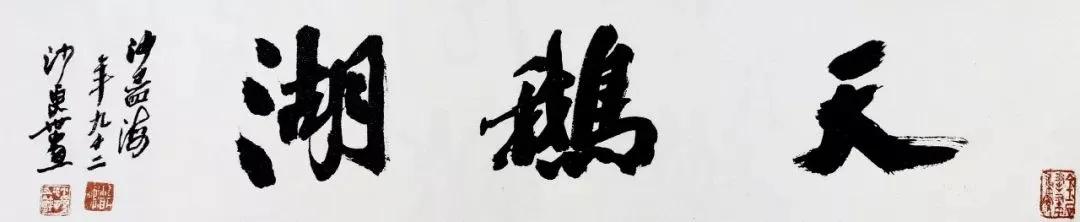

他重新选笔,调淡墨色,用一支磨秃的旧笔写下“光复台湾”四字。那一刻,笔势不激不厉,却自带力量,像是隔海而呼,又仿佛轻舟渡海。

那幅字送往京城,挂上墙时,无人再质疑它为何如此表达。它不仅写得漂亮,更传递出一种深藏于文字背后的政治智慧与文化分寸。

沙孟海没有讲过这件事,他写完便归家练字,依旧两小时不多不少。可知情者却常说:“他那一笔,不只是字,那是一次深得人心的表达。”