当遥远的祖先在人类演化的路上分道扬镳,他们是否还会彼此记得?

在科技的帮助下,我们正一点点拨开迷雾,从沉睡的遗址、碎裂的骨骼中寻找答案。 数万年前的人类,虽然语言、工具乃至文化都已无从考究,但他们留下的痕迹,正重新浮现于我们眼前。

但如复旦大学的王传超教授所说:冷静比激动更珍贵。 一个遗址的意义,从来不止在它本身,而在它能否嵌入整个人类演化的拼图之中。

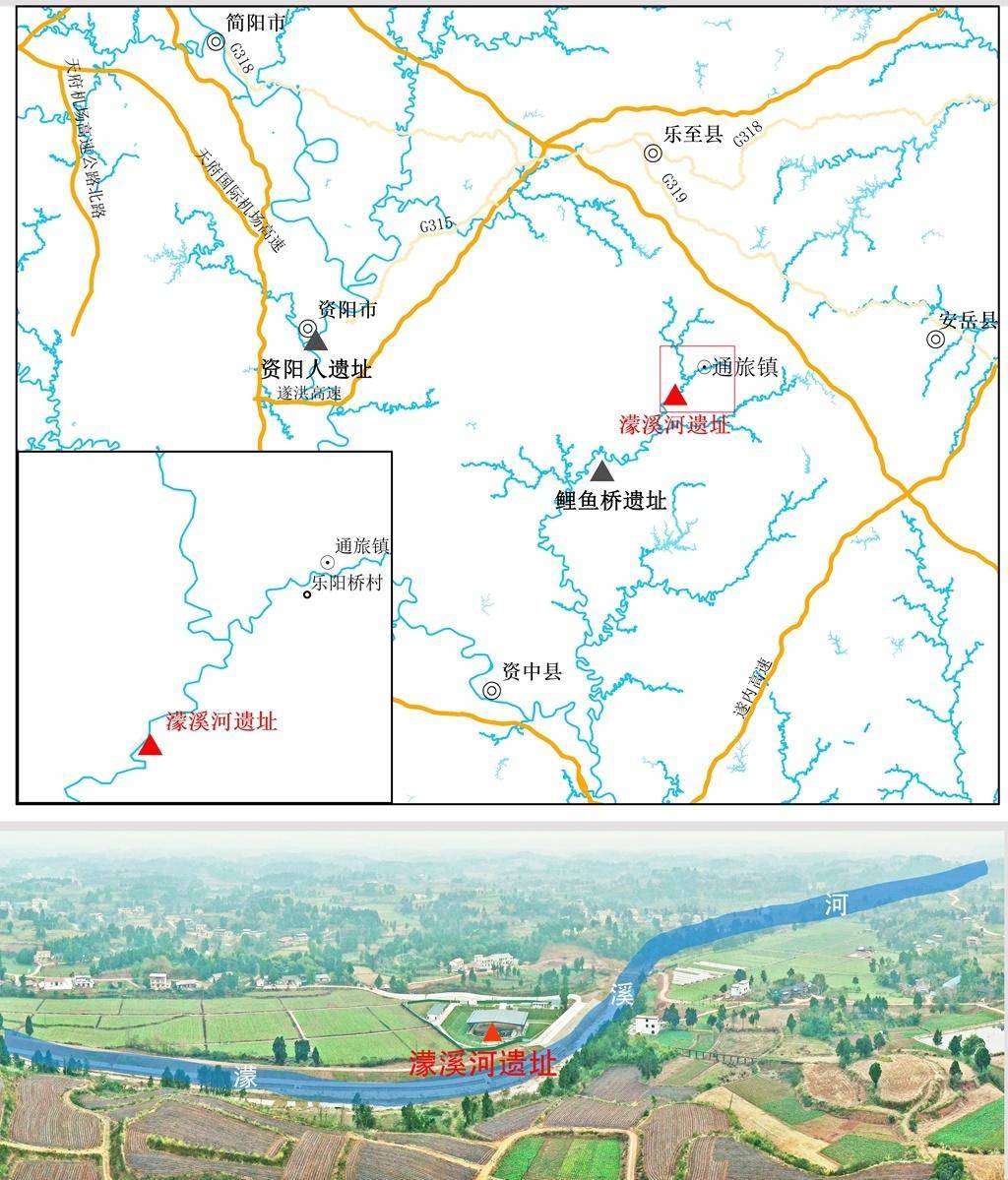

东亚遗址的空窗期:真的是“断层”吗?东亚地区在距今10万到4万年之间,几乎没有发现人类遗骸。 于是有学者提出,也许这片土地曾短暂地被“清空”,曾经的居民消失,新的族群从非洲迁徙而来,替代了原有种群。

但真的是“空白”吗? 王传超认为,不然。 化石是存在的,只是零散,且保存状况不佳。 更关键的是:多数遗骸无法提取DNA,这使得我们无法追踪这些古人是否与现代东亚人之间存在直接的遗传关联。

于是问题来了:非洲外的人类,究竟走出了多少次? 哪一批与我们血脉相连? 哪一批已经在时间中沉寂?

哈佛大学的遗传学家大卫·赖克认为,真正决定性的一次“走出非洲”,发生在大约5万年前。 那一波人类不仅携带了更高层次的语言和文化能力,也在基因上对早期人类进行了大规模“取代”。

一种基因,可能改写了人类的命运这一切的变化,或许只因为基因中的一个细小调整。

2002年,斯万特·帕博团队发现,现代人类的FOXP2基因中存在一种突变,它与语言表达与认知能力密切相关。 这个变化,使我们能够构建复杂语言、创造神话、协作生存。

反观尼安德特人,他们没有这种变异。 语言能力的差异,也许正是他们最终淡出历史舞台的关键。

不止非洲:丹尼索瓦人的幽灵我们并非从一条直线走来。

1987年,“线粒体夏娃”理论告诉我们,今天所有人类都可追溯到非洲16万年前的一位女性。 但这并不代表人类只来自非洲,而是其他支系在演化途中“退出了历史舞台”。

而在西伯利亚的丹尼索瓦洞,一个孩童的指骨打开了新的篇章:丹尼索瓦人——一个此前从未被命名、也完全未知的古人类种群。 他们与尼安德特人不同,也不属于现代人类,但在东亚遗址中留下了浓墨重彩的痕迹。

甘肃夏河的高原洞穴中,研究者提取出16万年前的丹尼索瓦人DNA; 台湾西部海底的澎湖海沟,也有他们的骨骼。 这些化石证明:他们既能生活在高原,也能适应海边,活动范围远比我们想象的更广。

你身体里,也有他们的故事我们无法确切知道这些古老的人群是否彼此熟识,但我们知道,他们的影子还在我们体内流动。

现代亚洲人、澳大利亚土著,甚至南太平洋群岛上的一些民族体内,都残留着丹尼索瓦人的基因片段。

他们可能没有留下诗歌与史书,但他们留下了我们。

正如古人类学家吴新智所说:我们并未找到真相,我们只是靠近了它。 在地层与基因中,在器物和语言里,那些被风吹散的记忆,仍在缓慢归来。