人生中总有一些大胆的尝试,看似充满希望,却往往在意想不到的地方翻了车。

这一次,我带着三颗粽子,用自己的胃做了一次长跑实验。

结果呢?

用现在的流行语说,完全“翻车”了。

三颗粽子的长跑实验:抗饿还是负担?

每次长跑前,我都会琢磨该吃点什么。

有人说吃香蕉补充能量,有人说喝运动饮料减轻饥饿,还有人推荐蜂蜜水……但这次我脑袋一拍,想起小时候老人讲的“粽子抗饿”的道理,决定打破常规,试一试粽子在长跑中的表现力。

出发前两个小时,我果断吃下了三颗粽子,理由很简单:耐嚼、顶饿,还方便携带。

起跑的时候,我拍了拍肚子,信心满满,想着这顿粽子大餐应该能让我轻松跑完30公里。

如果状态好,甚至还能冲击一下自己的最佳跑步记录。

前一段确实喜出望外。

粽子的“份量感”填满了胃,让整个人看上去很精神,不怕饿,跑起来轻松自在。

但让我始料未及的是,这种状态仅仅持续了不到20公里。

随后,胃部开始反酸,甚至伴随着一阵阵轻微的恶心。

即便是跑到22公里,心中想着“再坚持一下”,每一步都变成了一场与肠胃抗争的拉锯战。

终于,我不得不放弃30公里的目标,停下换气,结束了这次所谓的“粽子实验”。

半程马后的“酸爽”故事:粽子为何成了最大挑战?

跑完后,我感受到一种从未有过的强烈“现实感”:粽子或许更适合端午节的餐桌,而不是长跑爱好者的补给清单。

回想起跑步过程中那股胃部翻滚带来的酸胀感,我甚至怀疑是不是做错了什么。

但看看跑步群的朋友留言,大家的判断都很一致:粽子太“敦实”,不仅难消化,还让胃部负担加重。

粽子的主料是糯米,虽然确实可以给身体提供能量,但它并非运动员的理想选择。

糯米食品消化时间较长,尤其在剧烈运动时,很容易导致胃内容物倒流,甚至出现不适。

从经验来看,这种饱腹感虽然能在短期内提升信心,却在持久耐力方面成了一个需要攻克的难关。

如何平衡跑步能量补给和肠胃负担?

从这次的经历中,我总结了几点,也许能帮到其他热爱跑步的人。

跑步前的饮食必须讲究科学性和适量性。

有很多长跑爱好者推荐一种经典的“跑步补给法”:起跑前1-2小时吃些易消化的碳水化合物,比如全麦面包、燕麦片,或者喝些含糖量适中的运动饮料。

这些食物既能快速转化为能量,又不会增加肠胃负担。

其实,比起粽子,这些食物更实用,也更轻便。

跑步过程中需要实时评估体感状态。

比如,这次跑到20公里时,我意识到反酸的问题有所加重,但还是硬撑着跑了两公里。

其实,在这样的情况下,不妨慢下来调整节奏,或者直接停下休息,喝点温水帮助缓解胃部的不适。

身体的信号不可忽视,它往往会给予你正确的答案。

跑步以后的恢复同样重要。

这次跑步后,我用了蛮长时间缓解胃部的酸胀,甚至喝了几杯常温水,才让身体逐渐恢复平衡。

新手跑者经常忽略身体修复的过程,但这是每次跑步必须认真对待的一环。

难忘的22.23公里:从数据看跑步心率和耐力进步

虽然没有完成30公里,但我还是为这次的22.23公里感到些许满意。

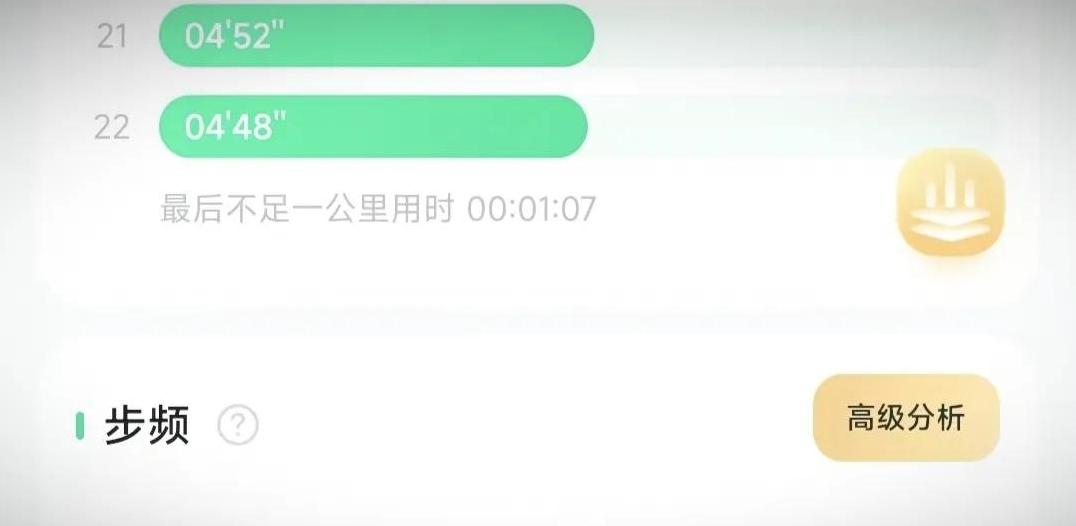

数据倒是比较给面子,平均配速4分57秒,并不算我最差的成绩。

而且跑步步频比上次稍微快了一些,显示出我在耐力和节奏上的某种提升。

当然,我也明白,数据有时候并不能完全反映身体的真实感受。

例如,这次心率显示122,怎么看都感觉过低,手表或许也被粽子整“懵”了。

尽管如此,我的内心依然充满对长跑的期待。

即便经历了反酸、停步这些小插曲,但我始终觉得,跑步是一个需要与自己磨合的过程。

每一次跑步的结果,都离不开每一步的专注和坚持。

尝试,是跑步最大的乐趣跑步和生活一样,总要经历一些尝试和“翻车”。

这次粽子实验虽然并不成功,却让我更懂得跑步和饮食之间的平衡。

或许,这才是跑步无穷魅力的所在——它总能用最直接的方式告诉我们,认真对待自己的身体,才能真正体会到突破的意义。

所以,如果你也想尝试一些特别的长跑补给方式,请大胆去试,但不要忘了,身体才是真正衡量一切的标准。

跑步中最重要的从来不是成绩,而是过程中对自己心灵和身体的探索。

回过头来,我还是觉得,那三颗粽子虽然没带来理想的助跑效果,却让我多了一段独特的跑步回忆,大概以后给朋友分享起来,也算是一次值得的尝试吧。