近年来,印度在全球航天领域动作频频,不仅加大对火星探测、载人航天的投入,还在卫星导航系统方面试图跻身世界前列。

印度自主研发的区域导航卫星系统,名为NavIC(Navigation with Indian Constellation),被印度媒体大肆宣传为“足以媲美甚至超越”中国的北斗和美国的GPS。

然而,事实果真如此吗?印度的导航系统究竟有几分实力,又是否真的能在全球导航市场分得一杯羹?

印度的卫星导航计划最早可追溯到21世纪初,直接原因是印度军队在一次边境演习中遭遇尴尬。

彼时,全球仅有美、俄、欧拥有导航系统,而1999年卡吉尔冲突期间,美国切断印度战区GPS信号,让印度意识到“依赖他国技术如同将命门交予他人”,这一事件深深刺痛了印度高层。

与此同时,中国北斗系统快速崛起,更让印度嗅到了战略压力,于是在2006年,印度政府正式拍板:必须打造自己的卫星导航系统。

在印度空间研究组织(ISRO)的牵头下,印度提出并建立的独立区域导航系统如火如荼的展开,誓要摆脱对美国GPS的依赖。

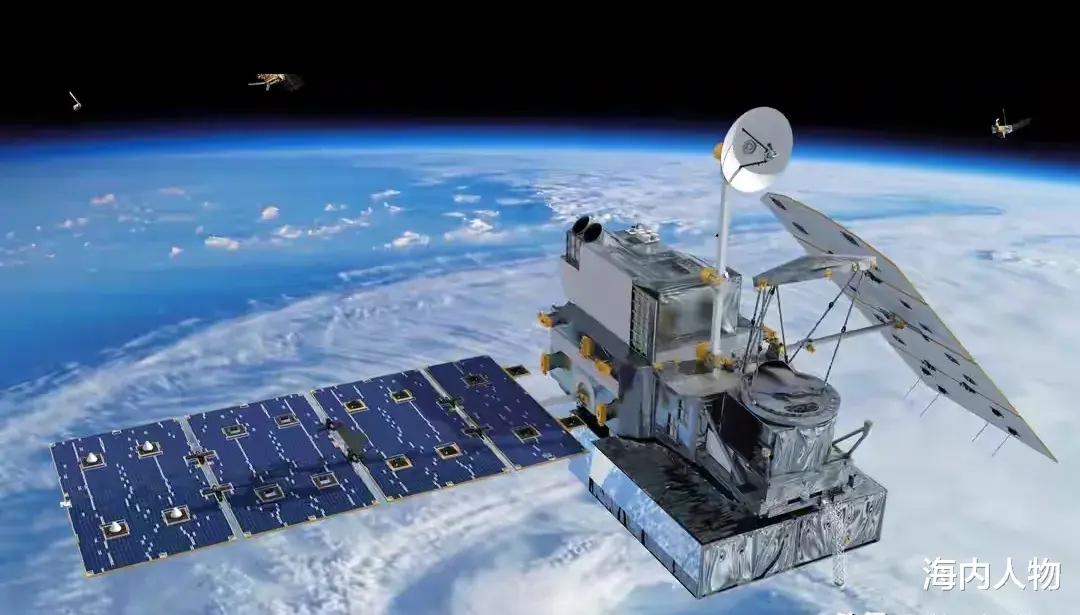

经过多年的研发,首颗“印度区域导航卫星系统”(IRNSS)卫星于2013年发射,随后陆续部署,总共由7颗工作卫星和2颗备用卫星组成,并最终更名为NavIC。

项目启动后,挑战接踵而至,ISRO的工程师们面临两大难题:如何在有限预算内构建覆盖本土的系统?如何让卫星在复杂地形中保持信号稳定?

最终,他们设计出“3颗静止轨道+4颗倾斜同步轨道”的独特星座:静止卫星如钉子般悬停印度洋上空,倾斜卫星则划出“8”字形轨迹,确保信号全天候覆盖南亚次大陆。

为了降低成本,ISRO甚至将卫星重量控制在1.5吨以内,比GPS卫星轻了近三分之一。

2016年,随着第7颗卫星入列,IRNSS(后更名为NavIC,意为“领航者”)正式启用,覆盖范围主要集中在印度及其周边2000公里。

这个耗资220亿卢比的系统,不仅能提供10米精度的民用定位,更通过加密信号为军方提供优于5米的精准制导。

喜马拉雅山脚下的士兵首次用国产系统校准火炮坐标,恒河平原的农民开始借助NavIC规划无人机播种路线,印度洋上的渔船凭借它避开风暴区域……

印度政府曾高调宣称,NavIC将在未来成为全球重要的卫星导航系统,甚至取代GPS。然而,这一目标的现实性值得商榷。

印度一直希望在全球航天领域实现“弯道超车”,但NavIC的技术水平和全球影响力与GPS、北斗相比,仍存在显著差距。

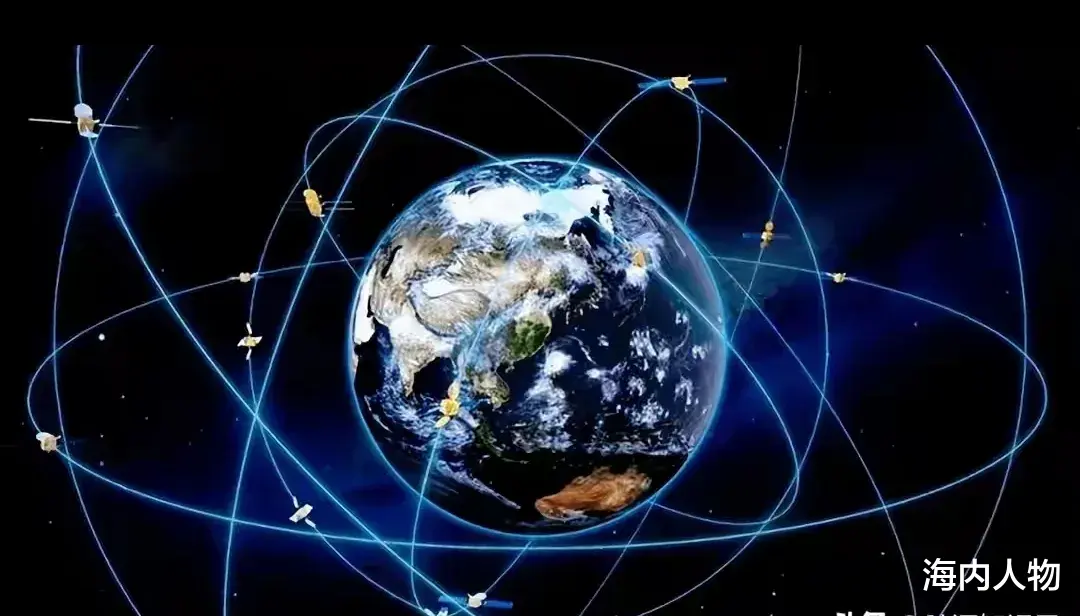

首先,从系统规模来看,NavIC仅有7颗卫星,而北斗全球系统有55颗,GPS也有30余颗。

卫星数量决定了导航信号的稳定性、覆盖范围以及冗余度,而NavIC的星座规模过小,难以提供持续、稳定的高精度服务。

其次,印度在导航卫星的核心技术上仍受制于人!高精度时间同步是卫星导航系统的关键,北斗和GPS都采用了氢原子钟与铷原子钟。

而印度的NavIC依赖进口铷原子钟,且曾因技术故障导致卫星失效。

精确的时间基准是高精度导航的基础,这方面的技术短板决定了NavIC难以在精度上挑战GPS和北斗。

再者,应用生态方面,NavIC的全球市场影响力有限,GPS凭借先发优势已深度嵌入全球民用、军事和商业应用体系,北斗凭借全球化布局、广泛合作以及差异化服务,正在不断拓展国际市场。

而NavIC仅在印度本土市场推广,尚未形成成熟的产业链和广泛的国际用户群。

所以,回到一个核心问题:中美导航卫星的争霸,印度是否有插足空间?目前来看,可能性非常小,因为全球卫星导航的主导权仍掌握在中美两国手中。

美国的GPS是最早建立的全球导航系统,凭借其30余颗卫星构成的成熟网络,至今仍是全球主流选择。

而中国的北斗系统,虽然起步较晚,但发展迅猛,已完成覆盖全球的55颗卫星布局,在高精度导航、短报文通信等方面具备独特优势。

北斗系统不仅能够提供厘米级精度的增强服务,还具备全球搜索救援、星基短报文通信等独特功能。

而且我国北斗四期工程已经开始建设,未来将发射更多卫星覆盖全球,GPS在全球范围内虽还是应用最广泛的系统,但慢慢的也在被北斗超越。

此外,北斗在国际合作方面动作频繁,已与俄罗斯的GLONASS、欧洲的伽利略系统展开合作,并推动全球用户广泛采用北斗技术。

面对这样的竞争格局,印度NavIC的全球竞争力显然不足,想反超中国几乎不可能。

从全球导航系统的发展趋势来看,未来竞争将更加激烈,精度、可靠性、多功能性将成为核心竞争力。

中国的北斗系统正在向智能化、全球化、多功能化发展,通过与5G、物联网等新兴技术结合,拓展更多的应用场景。

而GPS则凭借全球已有的市场占有率,不断进行系统升级,以保持领先地位。

相比之下,NavIC作为一个区域导航系统,虽然印度政府要求国内智能手机强制支持NavIC,并在部分国内应用中推广使用。

但这与北斗、GPS的国际化应用相比,仍显得局限,要真正进入全球市场,与中美对抗,仍需要解决技术短板、市场接受度和国际合作等问题。

在印度战略家眼中,NavIC是撬动地缘政治的杠杆:军事上,它让印度在克什米尔冰川、安达曼群岛等敏感地区摆脱了GPS掣肘。

经济上,它催生了本土导航芯片产业,仅2022年就带动相关产值超500亿卢比;外交上,它成为印度技术输出的名片,抗衡中国北斗在南亚的布局。

正如ISRO前主席西万所言:“谁掌握了导航系统,谁就掌握了数字时代的话语权。”

如今,印度已将目光投向更远。2024年初,ISRO宣布启动NavIC-2计划,拟增发卫星实现全球覆盖。

而在班加罗尔的实验室里,新一代原子钟的研发已进入尾声,未来定位精度有望突破1米。

可以预见,未来全球导航领域将进一步向中美两强格局巩固,而印度的NavIC,借助区域优势,或许有朝一日还真能追上北斗和GPS的身位。

但是,要想真正迈入全球卫星导航系统的第一梯队,印度仍需在技术、产业链、国际合作等方面下更大功夫,而不是仅靠宣传造势。