在我们的生活中,天才一词一直都是一个令人向往的话题。即便是儿童启蒙读物《三字经》也对这个话题进行了大量的夸赞:“莹八岁,能咏诗。泌七岁,能赋棋。彼颖悟,人称奇。尔幼学,当效之。”这句话表达了对天赋异禀的儿童的赞美,也反映了人们望子成龙的普遍心愿。我们时常听到一个口号:“不要让孩子输在起跑线上。”这句口号传达了家长们对孩子未来的殷切期望。然而,孩子之间的竞争早在出生时就已经开始,而不同的家庭环境、各种技能培训也会影响孩子的性格和发展。

在如今的社会中,孩子们被各种特长班、兴趣班、补习班层层包围,他们的生活仿佛被压榨得苦不堪言。而与此同时,家长们也常常被孩子们的表现逼得心力交瘁,感觉好孩子都是别人家的。这似乎成了一种社会现象。然而,今天我们要讨论的这位天才少女却当之无愧地被称为“别人家的孩子”。她叫谈方琳,就读于上海华东师范大学第二附属中学。15岁的她成为“中学时英才计划”的一员,并在“第33届上海市青少年科技创新比赛”中获得了一等奖。更引人瞩目的是,她攻克了世纪数论难题,并因此在网络上走红。

然而,天才少女谈方琳并非是从石头缝里蹦出来的。她的家境相当优渥,父母都是高级知识分子,尤其是她的父亲是一位大学教授。这样的家庭氛围为她提供了得天独厚的优势,让她在起跑线上就“赢在了起点”。与一些家庭对孩子施加巨大压力不同,谈方琳的父母没有过度干预,而是凭借自身渊博的学识对她进行了兴趣引导。这种轻松的学习氛围使得谈方琳的学习之路近乎一帆风顺,她事半功倍,轻松取得了许多成就。

谈方琳的学习道路上,父母一直鼓励她自由发展。对于她对数学的浓厚兴趣,父母带着她去参加数学辅导班,而在偶尔的考试失利时,父母也没有发火,而是坐下来与她一同分析原因,并鼓励她再接再厉。正是由于这样一个相对轻松的学习氛围,谈方琳的学习之路走得非常顺畅,她的学习效果也事半功倍。这种家庭环境的影响使得谈方琳在很小的时候就能够接触到其他孩子难以触及的领域。例如,初中时她就能够进入科学实验室跟随教授进行科学研究。与其说这是她的天赋,不如说是家庭环境为她提供的机会。

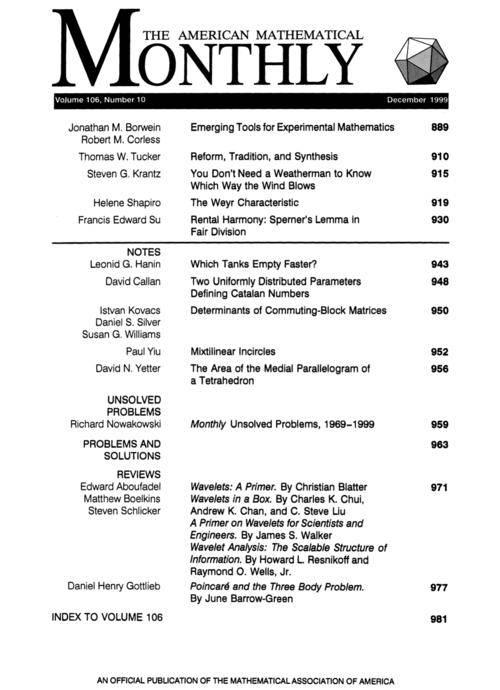

得益于父母的引导,谈方琳很小就能够接触到其他孩子难以触及的领域。刚进入初中的她就能够进入科学实验室跟随教授进行科学研究。而在父母的鼓励和引导下,她开始阅读《美国数学月刊》。这种涉及大量专业词汇的全英文文章对于一般数学专业的本科生而言都颇为头疼,但是谈方琳并没有畏惧,一手拿着月刊,一手拿着词典,硬是将它们啃了下去。更为惊人的是,她不仅仅是啃下去,而是成功改进了月刊上一位加拿大教授发表的数学公式。然而,她并没有因此而炫耀,她对待这些成就非常低调。

2018年,谈方琳应邀前往参加了世界首届顶级科学家青年论坛。次年,她更是出席了第二届世界顶级科学家大会,被认为是“最年轻科学家”。这样的成就引起了人们的关注,但是她并没有因此而洋洋得意。在发表科研成果时,她只是就事论事,完全没有其他的炫耀意味。这种对科学的专注,对成就的低调态度,使她在科研领域独树一帜。

然而,正是这种对科学的执着追求,也使得她在央视记者想要采访她时婉拒了。她表示不想让妈妈看到自己接受采访。这种不图名利、不浮躁的科研精神是当今社会科研者中普遍缺乏的。谈方琳用自己的行动诠释了对科学的真诚热爱,不受世俗的干扰,专注于自己的研究。这种精神令人欣慰,也为她的未来铺平了更广阔的道路。

总的来说,谈方琳是一个当之无愧的天才少女。她的成就不仅仅源自于家庭的优势,更是因为她自身的天分和努力。在追求科学的道路上,她没有为功利心所困扰,她能在知识的海洋中尽情遨游,因为她对科学的热爱超越了一切。在现代社会,过度曝光往往会成为一个捧杀的原因,但谈方琳选择低调从事科研,专注于研究本身。她的未来可期,但同时也希望更多的神童、天才能够受到更好的保护,不受外界干扰,创造更多的辉煌未来。