“乌托邦”是人们对不可能最终实现的、终极性的社会理想状态的一种总体性构想或设计,代表着人类对某种社会理想的目的性追求和期待,其本身带有超越现实性与虚构性。洪秀全眼中的“太平天国”即是他对乌托邦世界的构想,但与柏拉图的理想国、奥古斯丁的上帝之城不同,洪秀全“阴差阳错”地将自己的乌托邦变为了现实,然而走进现实的“乌托邦”也终究只是被扭曲的南柯一梦。

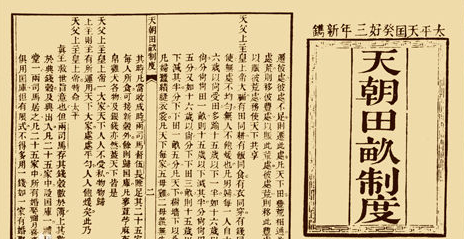

洪秀全理想中的乌托邦到底是什么?《天朝田亩制度》,素来被视为太平天国的“纲领性文献”。从中我们可以一窥“教主”洪秀全眼中的理想国,其具体设计方案是:

“凡分田,照人口,不论男妇,算其家人口多寡,人多则分多,人寡则分寡,杂以九等。……凡天下田,天下人同耕,此处不足,则迁彼处,彼处不足,则迁此处。”

《天朝田亩制度》

按家庭人口多寡平分耕地,看起来似乎很美好。但对于洪秀全而言,上帝和乌托邦的存在不仅具有宗教精神的意义,而且更多现世功利的意义。他使洪秀全从一名三家村塾师变成天父的次子。在这里,神威造成了权威。的确,造反起义是非常之事,所以需要借助非常的权威。比之历史,他所取的路数,同历代帝王自称“天子”以昭示君权神授的用意一致的。但太平天国的上帝不是中国社会里土生土长出来的东西,而是从《圣经》中搬过来的一个“满口金须,拖在腹尚(上)”的洋上帝。

当然,洪秀全从《圣经》里不会仅仅只看到一个上帝。《新约·使徒行传》中保留着若干社会平等、财产均分等原始基督教平等思想的沉淀物对洪秀全产生吸引力,这也是其乌托邦建构的思想源泉。太平天国以宗教为旗帜,但是在它那里,宗教的教义是同几千年来农民阶级的理想和幻想揉合在一起的。农民成为教徒的过程,同时是农民以自己的理想和愿望来领会和理解上帝教的过程。

因此,在天国的形式下改朝换代,虽比前代草莽举义更多耳目一新的创置,而其中所寄托的,往往正是中国小农固有的憧憬和向往。这一点,特别体现在圣库制度上。从金田起义开始,参加团营的人们就自下而上地归私财于公库,自上而下地分配衣食于个人,用皈依天父换来了物质上的人人均平。此后,“凡一切杀妖取城,所得金宝绸帛宝物等项,不得私藏,尽缴归天朝圣库。”在另一头,圣库的收入化为柴米油盐,进入上帝大家庭的每一个人,都有资格取得自己的一份。

人民英雄纪念碑金田起义浮雕

这种废除私有的绝对平均主义的制度是超越历史的,因此,它注定不可能长久维持下去。但在太平天国建立新朝的过程中,它又真正地实现过相当一段时间。在这段时间里,它所带来的公有和互助,无疑会极大地吸引东南地区大批贫困无告的信众纷至沓来。可以说,对乌托邦的营造是太平天国得以实现当时知名度更高的天地会、白莲教所不能实现的愿望的重要原因。

然而,现实的波诡就在于,尽管乌托邦是美好的,但由于它没有找到自身得以存在的合理基础,使人们常常把乌托邦和乌托邦的社会运动相混淆,使后者造成的灾难却转嫁到前者身上,从而使人们美好的愿望反过来又变成制约和限制人本身的一个“怪物”。洪秀全入主南京之后的急速变异都为“怪物”做着注脚。

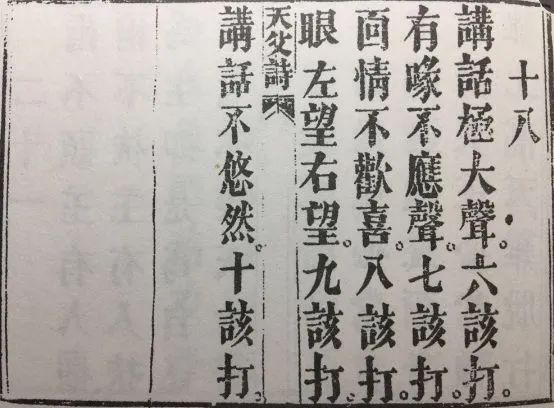

在进入南京之后,六朝绮罗金粉之地促长了太平天国内部的安富尊荣意识,随之而来的是人间天国的封建化。洪秀全写了那么多的《幼学诗》、《天父诗》,宣扬了什么呢?一是君权神授:“众小尔们要一心扶主,不得大胆。我差尔主下凡作天王,他出一言是旨,是天命。尔们要尊,一个不顾王顾主都难。”二是三纲五常:“只有媳错无爷错,只有婶错无哥错,只有人错无天错,只有臣错无主错”,“生杀由天子,诸宫莫得违”,“王独操威柄,谗邪遁九渊”,“伊周堪作式,秉正辅朝纲”,甚至规定五岁的男孩就不可接近姐妹,比之男女七岁不同席的旧规更为苛严。在这种观念下,政洽等级森严可畏:“凡东王、北王、翼王及各王驾出,侯、永相轿出,凡朝内军中大小官员兵士如不回避,冒冲仪仗者,斩首不留,凡东王驾出,如各官兵士回避不及当跪于道旁,如敢对面行走者斩首不留;凡检点、指挥各官轿出,卑小之官兵士,亦照路遇列王规矩,如不回避或不跪道旁者斩首不留。”

《天父诗》中的“十该打”

小农向往平等,但又常常造成不平等。诚然,太平天国在南京颁布过被称道的《天朝大亩制度》。但是,这一文件的空想性质和当时阶级斗争的残酷程度都决定了其用心规划的乌托邦制度只能是一纸空文。它的价值是为近代思想提供了一种农民的大同模式,真正成为太平天国实际赋税政策的是“照旧交粮纳税”。这一政策以土地所有者的存在为前提,但旧的土地关系却因之而保存下来了。在人间天国里,天堂毕竟是一种影子。他们曾试图按自己的面貌和要求来改造世界,例如取消商业,但现实使他们重重地碰了壁。

于是,从经济、政治到观念,历史在绕行一周后似乎又回到了起点。时代的局限是真正的局限,太平天国的英雄们从金田到天京,用鲜血和生命的代价激烈抗争,以追求自己的理想,但在新的生产方式出现之前,他们不可能单凭自己的力量找到一条取代封建制度的出路,不能不回到封建制度:借助于宗教理想汇集起来的世俗力量,由于理想的褪色而不能不日趋迷惘与仿徨。

洪秀全的天王府,似与紫禁城并无二致

与此同时,丧失了理想的宗教则流为偏执的虚妄。所谓“联立幼主继耶稣,双承哥联坐天都。幼主一半耶稣主,一半联子近天麻。代代幼主上帝子,双承哥联一统书。”本是世人共有的天父,变成了父子公孙一系的始祖。这种演变,使进入南京之后的太平天国政权,不能不日益变成一种不成熟的封建政权,与正在衰败中的清封建政权对峙,似乎,天国的理想也不得不屈服于现实。

与封建化伴随的是洪秀全集团的腐化。刚刚入城一个月,敌人威胁还未解除,洪秀全就开始大兴土木,建造天王府。天王府以原两江总督署为基础,向外扩展10里,每天征用万余民工,拆毁民房万余间。宫中金碧辉煌,重殿叠宇,象征九重天庭。在外征战的太平军将领一直源源不断地将各种奇珍异宝运到天王府。之前所绘制的那套公库蓝图被扯的稀烂。东王府也同样富丽堂皇,尤其是所藏珍宝,竟超过了天王府。直到后期,大兴土木之风一直未息,如忠王李秀成驻在苏州,一直与敌紧张作战,但忠王府之豪华也令人叹止,据说仅次于天王府。直到苏州城破前夕仍一直动工,连后来进占苏州的李鸿章都惊叹“真如神窟”、“平生所未见之境也”。封建帝王的后妃制度也为太平天国所继承,而且是有过之而无不及。早在永安建制时,洪秀全就有36个“王娘”,到天京后有88个“王娘”,经常挑选民间秀女入宫。与高官的淫欲无度、耽于女色相反,太平天国对下层和百姓实行的却是严格的禁欲政策,家庭被解散,夫妻分住,只有经过允许,才能过“夫妻生活”,否则要受到严惩。天国,只是洪秀全的天国。

苏州忠王府

1864年7月19日,天京内外,黑云压城,火光冲天。正午时分,随着曾国荃一声令下,“轰隆”一声惊天巨响过后,太平门处的城墙被炸塌20余丈,数万湘军一齐呐喊,挥舞着刀剑像龙卷风一样席卷向坍塌的城墙。天国之秋至此凋零,而洪秀全所创造的乌托邦在此之前就已腐化变质,并随着他被挫骨扬灰而灰飞烟灭。

卡尔·曼海姆认为并非每一种超越了现实秩序的思想都是乌托邦,“只要它们‘有机地’、和谐地融入具有那个时期特点的世界观中(即不提出革命的可能性),它们就是适合那个时期的思想”。而正如齐格蒙特·鲍曼在《社会主义:积极的乌托邦》中认为的那样,按照乌托邦的社会理想来建构现实社会,容易使人们陷入乌托邦主义的实践狂热中,专制与独裁是其必然结局。洪秀全的天国之梦更多的只是一个失去根基的乌托邦,在当时的社会土壤,终究只会开出一朵没有结果的浪漫之花。

然而,完全拒斥乌托邦又会使人类的社会理想失去超越性、终极性和总体性,展现出来的就是一片平庸不堪和绝望无计的“荒漠”。有了必要的乌托邦想象,历史未来的终极性视野才会向我们展现和澄明,它使人不会停留在无限历史的任何一个固定点上而将历史的片断永恒化,也不会完全满足于任何一个时代的既定现实状况。或许,每个人都有一个天国梦,而这份信仰的力量不在于创造一个新世界,更多的是给予过往与现世一份温情和敬意。