郑和前后七次远航西洋,足迹遍布海外众多地方。虽然他寿命不长,比起现代人来说算是短命,但他这一辈子活得可比很多人都要精彩多了。

根据他的真实经历改编的电视剧和动画片,让不少大人小孩都对他有了些认识。

大家都听过郑和的故事,说他七次出海远航,主要是为了搞好外交,跟各国拉拉关系,展示大明王朝的威风。不过,并不是每个人都买这个账。关于他为啥出海,还有好些别的说法,尽管这些说法都没啥历史资料来证明。

直到在印度洋海底找到了郑和在明朝时期留下的石碑,并且把石碑上刻的古文翻译出来后,大家才大致搞清楚他当时出海的真实意图。

【爱冒险的血脉】

郑和有个大家熟知的称号叫“三宝太监”,说白了,他就是一位宦官。

听说有这么个人,他居然以太监的身份,被皇上器重并干出了一番大事业,任何人听了都会觉得挺不可思议。

大家普遍觉得,太监都是被圈在皇宫里头,没法自由自在的人。

太监往往被人看低一等,虽然在皇宫里头他们也分了好些等级,有的大太监就连朝廷大臣见到了也得客气几分,但在老百姓眼里,他们的名声可不怎么好。说实话,真正打心底里尊重太监的百姓,那可是少之又少。

不过,郑和真心实意地赢得了老百姓的喜爱,他们还专门为他立了雕像,让后人可以参观敬仰。那座雕像身姿笔直,身材魁梧,一点卑微讨好的样子都没有。要不是因为他没长胡子这个明显特点,乍一看,根本想象不到他曾经是个太监。

古代时候,有些人会沦为太监,大都是家里太穷被卖掉的,还有的是因为打了败仗被抓来的俘虏。郑和就是属于后者。要不是那场残酷的战争,他压根儿不可能变成太监。

他其实不姓“郑”,他原本的名字是马和,“郑”这个姓是后来皇帝为了表示对他的宠爱和信任,特别赏赐给他的。

马和来自回族马家,他们家族的老祖宗搬到云南生活,那时候是元朝,给云南王当手下,有了贵族的身份,还创下了不小的家业。

元朝结束后,云南王那边虽然势力大减,但还没完全消失。所以马家受到的影响挺有限的,他们在当地还是相当有地位,名声很响亮。

除了贵族的身份之外,他们家族代代相传的精神品质,也是让人心生敬意的一个重要因素。

马家跟大多数回族人一样,都信奉伊斯兰教,他们心里特别向往那个被视为圣地的麦加。能去麦加朝圣,可以说是他们这辈子最大的一个心愿。

但中国和麦加之间的距离真的是太远了。古人有句话,“爸妈还在家,别跑太远,远行得有个明确方向”,这话就透露了古代出门旅行的艰难。一旦走远了,就像和家人永世分别,要是碰上什么倒霉事,死在外面也不是没可能的事。

现在咱们有飞机、火车这些交通工具出行,可在古代,最快的办法就是骑马了。而且那时候路也没那么多那么好走,骑马或者驾车都不方便,有些地方根本就走不了,只能靠自己两条腿一步步去丈量,一路上还得风餐露宿,危险特别多。

从云南启程去往麦加,那是一段长达上千公里的遥远路途,每一步都像是在探索未知的世界。然而,就是这样一个艰难重重的朝圣之旅,他的祖父竟不可思议地成功走完了,紧接着,他的父亲也奇迹般地达成了朝觐的心愿。

由于有了那两位虔诚朝圣者的关系,当地人打心底里敬佩马家。要是没啥变故,这份传统和荣耀本该顺理成章地落到郑和这一代头上,可没想到新旧两股力量的碰撞,把他们的生活搅得一塌糊涂。

1381年,朱元璋坐稳了皇位,终于能腾出手来对付那些他看不顺眼的、盘踞在云南的老对手。他打算一举消灭他们,不留后患,所以就派兵去云南开打,决心要把他们彻底清除掉。

这场动荡,最先受到冲击的便是与老朝廷关系紧密的马家这类家族。

战乱打破了郑和的安宁日子,当时他才十一岁,就成了敌人的俘虏。他遭受了残忍的阉割,随后被送到宫里当了个小宦官。到了十四岁,他进了朱棣的燕王府,做起了侍从,这成了他命运的重要转折点。

朱棣非常看重有才能的人,郑和呢,虽然小时候遭遇了很大的变故,但他一直没被击垮。他既聪明又勤奋,还特别有志气,所以自然而然地就得到了朱棣的赏识。

太监跟普通人可不一样,他们自打成了奴仆,命就不是自己的了,全得靠着主子活。要管住他们,比管别人简单多了,拉拢起来也方便。最关键的是,就算他们肚子里有点墨水,大家也都觉得他们掀不起啥大浪来。

朱棣特别会抓机会,他从身边侍从里挑了些能干的人,让他们近身给自己帮忙。

他为了让这些人能够大展身手,变成自己的得力帮手,从来都不小气在培养他们上面的投入。他不仅专门请来了先生来给他们上课,传授知识,还让他们随便看府里头的书。

郑和得到了正规学习的机会,他特别重视,不仅刻苦研读军事书籍,还热衷于练习武术。由于继承了父辈的优良体质,他天生个子高挑,即使失去了男性特征,也锻炼出了一副强健的体魄,让人一看就不觉得他有半点太监的柔弱样。

郑和这人,天生聪明,既会文又会武,所以在那么多随从里,他一下子就显现出来了,被朱棣特别看重,委以重任。

后来,在朱棣争夺皇位的行动中,他变成了关键人物。他身体魁梧,比一般的太监甚至普通男人都要强壮,因此能上阵杀敌,还参与军事部署,赢得了许多了不起的战绩。

因为郑和本事过硬,立下大功,他迅速成为了新皇帝身边的红人。为了奖励他在靖难之役中的英勇表现,朱棣特别赐给他“郑”这个姓,马和也就此改名叫郑和,而且他的职位也被提升为内官监的太监。

朱棣在他升职后的第二年,就交给了他一个出海远航的大任务。

郑和跟他老祖宗一样,迈开步子往远处走,去迎接那些没人知道的挑战和冒险。

【受任远航】

郑和的航海之旅始于1405年,一直持续到1433年才告一段落。

他去世的时候是62岁,在古时候这算得上是岁数挺大了,不过按现在的人来说,这个岁数其实也不算是活得特别长。因为他总是想太多事情,又整天忙里忙外的,最后身体就累垮了。

他清楚感觉到自己的身体日渐虚弱,心里头就盼着能回老家安度晚年。可不幸的是,他没能坚持到回到家乡的那一天,在半路上就因为生病去世了。等回到祖国的时候,他只剩下一副冷冰冰的遗体。

大家对他早期老是出海的原因一直很好奇,都在猜他到底想干啥。有的人说,他的头等大事就是去找建文帝,就是被夺了皇位的那位皇帝。

朱棣当上皇帝,那可不是光明正大来的,这事儿板上钉钉,没法改。他那个皇位,说白了就是抢来的,而且抢的不是自己的亲兄弟,而是已经坐上龙椅的侄子——建文帝。

历史上不乏藩王起兵造反的例子,他们的野心往往和手里的权力一样大。

说到底,一个没啥大志向的人,干嘛非得拼命扩张势力呢?当个逍遥自在的王爷,享受荣华富贵直到老去,不就挺好的嘛。要是只为保护自己,那更应该学会低调点,别太出风头,不然就成了皇上眼里容不下的刺,说不定哪天就惹来大祸了。

那时候,建文帝不光得提防着自己的亲兄弟,还得时刻小心那些藩王,他们在暗地里到底在琢磨啥,谁也不知道。

朱棣是那些还活着的藩王里年纪最大的,同时也是势力最大的一个。他本来就很出众,还一直不停地招揽能人异士来增强自己的实力,看起来完全不像是对皇位没兴趣的人。

建文帝心里老是不踏实,总觉得那些藩王们,特别是朱棣,有想反他的念头。于是,他就琢磨出了个削藩的主意,打算一下子把这些王爷们都给收拾了,特别是得除掉朱棣这个最大的隐患。

叔侄俩这么多年来,一直明争暗斗,整天提心吊胆防着对方,朱棣因为没有合适的借口,所以一直忍着没动手。后来朝廷搞了个削藩政策,这下可好,把之前的矛盾和猜疑都摆到台面上来了。朱棣一看机会来了,立马就起兵造反了。

建文帝看到败局已定,没法再翻盘,他不想被俘虏后受羞辱,就决定放一把大火,用这种方式来结束自己。

得见到人才算数,得找到尸才行,朱棣确实是瞅见了一具烧得黑乎乎的尸体,但压根儿认不出那是谁。老百姓对建文帝的下落那是议论纷纷,说法多了去了,有的说他躲起来当和尚了,有的说他自己放火烧死了,还有的说他逃到海外逍遥去了。

只要建文帝是死是活一天不明确,朱棣这皇帝当得心里就不安稳,那些还支持建文帝的人也不会老实。所以,当他派郑和出海远行时,老百姓私下里都琢磨着,这是不是为了去找建文帝呢。

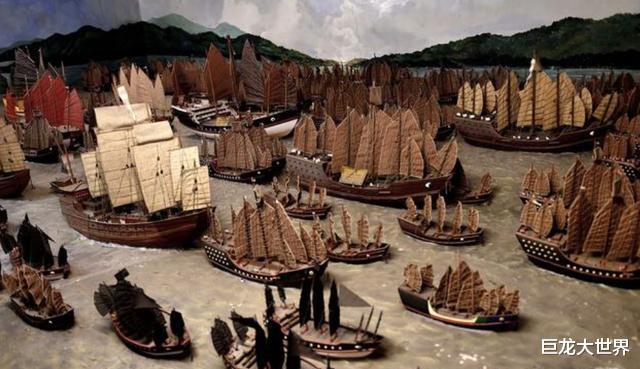

不过,不论郑和的真正目的是啥,他出门在外都是代表着明朝,因此每次出海都是准备得妥妥当当,人力物力财力都不缺。一个强国主动来谈和平友好,通常情况下,其他国家都不会想着去得罪,而是会借坡下驴,建立起良好的外交关系。但世事无绝对,也有不按常理出牌的时候。

郑和第二次出海远航的时候,特意去了趟锡兰,就是那现在的斯里兰卡。他带去了一块石碑,上面刻着三种不同的文字。这块石碑后来被放在了锡兰山佛寺里,但随着时间的流逝,它不小心掉进了海里。

那段时间里,两边闹起了矛盾,但具体是为啥,谁也说不清。有种说法是,锡兰那国王眼红财宝,想敲诈郑和,狠到还想杀人封口。还有种说法是,郑和打算把他们那供奉的佛牙舍利带回明朝,可锡兰人不乐意了。

还好郑和战场上练就的本领没丢,一路虽有波折但还是平安回来了。后来他又去西洋,带回了舍利子。为啥他要这个舍利子呢?其实是朱棣的意思,想借着鬼神的说法让老百姓心里踏实点。

那块石碑在锡兰完好无损地留存了下来,经过了好几百年,一直到1911年,在斯里兰卡被人们重新发现。挖出来的石碑上面刻的汉字还挺清楚,讲述了郑和出海远航的目的。

【扬威平乱】

留在锡兰的,不光有那块石碑,还有郑和带的一大堆金银财宝。那块叫做《郑和布施碑》的石头上,明明白白写着呢,说郑和这次出行,主要就是为了跟人家搞好关系,带去的那些钱物,大都是见面时送的礼物。

但郑和远航西洋,不只是为了外交建交那么简单,他还顺手解决了海上的安全隐患,而开辟出新的航线,那不过是旅程中的一个额外成果罢了。

打从老早以前,海盗这事儿就一直闹腾个不停,闹得凶的时候,沿海的老百姓日子都不好过了,生计都受影响。

内陆的水上盗贼有官兵盯着,他们再狡猾也跑不到国外去。但到了茫茫大海上,那些靠抢船过日子的海盗,把船就当成了自己的窝,再加上海上那些小岛给他们当掩护,管理起来可就棘手多了。

最让人头疼的是,那些海盗里头有不少是别国的,就好比那个恶名远扬的倭寇,还有的在其他国家藏着。要是没法一下子把他们干掉,让他们逃到别的国家去养精蓄锐,那可就麻烦了,他们会像顽强的杂草一样,一次又一次地死灰复燃。

郑和打仗很有一套,尽管他之前没碰过航海这事儿,但他天生胆大爱闯,脑子也转得快。只要有懂航海的高手帮他一把,他领着一帮船队出海,那绝对没问题。

朱棣当上了皇帝,虽然朝廷大臣们表面上都听话,但心里怎么想就不得而知了。要说手下里,谁能让他既放心又得力,那肯定是郑和没错了,因此,这重要的差事自然就交给了他。

郑和的舰队就像是大海上的守护神,让那些海盗们望而生畏,根本不敢靠近,同时也让那些对明朝心怀不轨的势力感到害怕,不敢轻举妄动。

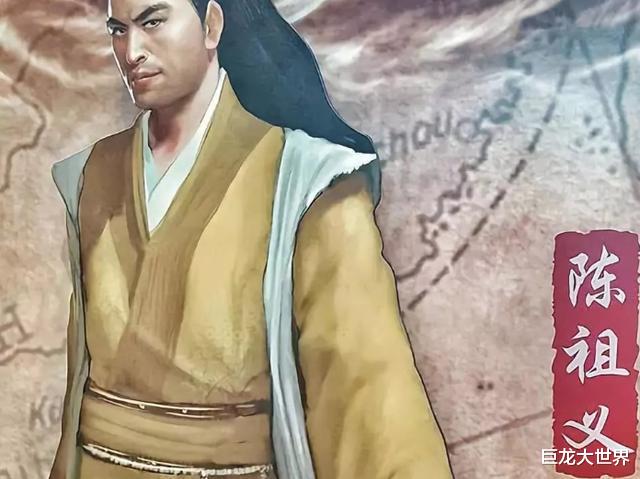

他航海历程中的一大成就,就是干掉了那时候被人叫做“海霸天”的陈祖义。

陈祖义这家伙生活在明朝,以前干的是违法的走私买卖。可后来官府对走私的管控越来越紧,陈祖义的那点生意就越发难维持了。

他觉得自己在海上有点人脉,就索性豁出去了,直接带着全家人当上了海贼。

一到海上,陈祖义就混得风生水起,他居然拉起了一支海盗队伍,还霸占了一个小国的王位,自己当上了国王。那些被他欺负的小国家,心里头虽然气得要命,但也不敢出声,只能像对待大国一样,乖乖地给这个海盗头目进贡。

他凶狠成性,碰到他的船只,就连明朝的船队也难以幸免,往往一去不复返,连人带财都消失无踪。老早在朱元璋当皇帝那会儿,就下了50万两银子的重赏,想要抓住他。到了朱棣手上,更是被气得不轻,悬赏金额直接飙到了750万两银子。

陈祖义这人,在海上一向横行霸道,这回居然打起了郑和船队的主意。他觉得自己在陆地上或许不是郑和的对手,但在海上嘛,那就不一定了。所以,他就装模作样地表示要投降,想趁机靠近郑和的船队。

郑和接到皇上的命令出海,心里可能早就盘算着要把陈祖义给逮住。他利用对方的计谋,一下子就把陈祖义的海盗团伙给瓦解了,然后把他押回明朝,直接砍了头示众,算是给海上除了一大害。

抛开那些紧张刺激的冒险,郑和更多时候忙着走访海外的各个国家,搞起了贸易往来。

他走访的国度里,有些确实挺穷挺落后的。那里的人们,碰到武力强大的外来者,根本没法反抗,因此他们崇拜强者,也很乐意找棵大树好乘凉。

郑和与他们做买卖时从不摆架子,而且还乐意分享明朝的先进技术、文化和礼仪知识,助力他们更快进步。现在,国外还有好多纪念郑和的建筑,他的故事也在海外广为流传。

对于那些实力不弱的国家,郑和从不用武力去欺负人家,他总是很友好地对待。有的国家看到明朝强大,就主动送礼物来表示友好,还愿意和明朝做生意,开通贸易。还有的国家呢,自己愿意成为明朝的小弟,跟着明朝混。

郑和开辟的安全航道,让不少民间商队有了远航贸易的底气,明朝的海上顿时热闹了起来。那些丝绸、瓷器等明朝特产,一到海外就卖得特别好,让明朝的名声也响亮了不少。

另外,那些从海外归来的商队携带的异国宝物,还有那些到访的外商所带来的独特文化,同样给明朝带来了不少好处。

郑和前后七次远航西洋,给明朝带来了数不清的好处,而且他开辟的那些新航线,对后代来说简直是无法估量的财富。

挺遗憾的,郑和航海到西洋的那些详细记录,在清朝时期就不见了。有人猜测,可能是因为有些官员瞧不起他作为宦官的身份,故意把那些档案给烧了。还有种说法,是乾隆皇帝自己动手给销毁了。

不过,不论事实究竟咋样,没了那份超有传奇感的资料,对于后来的人,特别是钻研那段历史的人来说,可真是亏大了。

现在有些人还是看不起郑和,因为他是个宦官。但评判一个人,咱们不能光看性别或者身份,得看他的实际行动。郑和做出的贡献,还有他的那些传奇故事,可都是真金白银的,不容小觑。