今年的国庆档的总票房,虽然去年相比有进步,但是也只有27.21亿的总票房。

这27.21亿的票房,说出来像个大数目,但你放到去年,再放到前年,再对比一下前前年,就会发现这数字实际上也没那么耀眼。

2017年,因为有了《战狼2》,中国电影院开始一片繁荣,人挤人,座无虚席。

想要好点的座位,得等下一场。

这几年的电影院呢?

有些片子我进去看,旁边一个都没有,空空荡荡的,有点儿像初中时的礼堂放映。

而且,这几年子大家在家里都憋坏了,大环境不好,生活压抑到想渴望透透气,出去走走。所以,今年旅游的人比2019年都多了4.1%。

旅游点人山人海的,比看大片都热闹。

但话说回来,既然出门的人多了,大家辛辛苦苦玩儿一天,走了这么多路,看了这么多风景,晚上完全可以找个影院,买上几个爆米花,喝上几杯汽水,看部电影。

可,为什么现在看电影的人这么少?

今天,我们不聊官话套话,也不说“专业名词”,也不说啥“电影产业的供需平衡”。咱聊点儿实在的,就那么三言两语,不装,不作,跟大家一块儿八卦两句。

各位觉得我这唠嗑有道理,那就给个赞,顺便点个关注,就是对我最大的支持了。

别嫌我啰嗦,这事得分论点来谈。

看电影不再代表“高大上”,电影院冷清的本质是:不好看,跟观众生活无关。

看电影不再代表“高大上”,电影院冷清的本质是:不好看,跟观众生活无关。以前,我们很穷,尤其是经历了改革之初的那代人和那代父母,是最能感同身受:

因为穷连饭都吃不起,哪里还有钱去电影院看电影,所以那会能去电影院看电影的人少,不是有钱,就是有编制的国企工人们,每个人单位会发几张电影票给大家。

而,对于绝大多数人而言:

是在露天台看的电影。

小区里架个大布幕,所有人等着看电影。

大荧幕前,蚊子叮个不停,凉风习习的,但大家看的啥叫一个热闹,啥叫一个爽。

那些年,哪怕有个大银幕,哪怕是露天的,都得提前好几天准备,都成大事件了。

当年的小孩子们都盼星星盼月亮的,期待着电影开演的那一刻。想想看,那会儿看部电影,比现在的大家去出省去旅游都难。

但时代变了,我们也跟着变了。

中国经济跑得比全世界任何一个国家还快,大伙儿口袋里的钱哗哗的就像流水似的。

原来那会儿买个冰棍都要考虑半天,现在看电影,简直就是日常了,就跟像吃饭喝水一样,甚至都不用大脑去考虑。

互联网出现后,也打击了传统影视业的“坐地起价”,先是电影那票价,之前得花一百块钱买个票,得吃半个月泡面换来的。

现在呢?互联网一来,票价降了,便宜的时候,不就二三十块么?

这电影票,差不多就跟买包烟的钱一样了。

而且还能挑时段、挑位置,想咋看就咋看。

所以中国电影最繁荣的时期,是互联网和中国经济最繁荣的时期,票价直线下滑,老百姓手里也有了钱,大家也都愿意去影院里感受一下大银幕的魅力了。

那个阶段,只要有电影上院线,就很难有亏本的,亏本的反而是大制作的电影。

但,问题的关键就在于,

万物都有兴盛和衰落,

一开始大家对电影还很好奇感兴趣,没事儿跑去电影院坐下,感受那大屏幕的震撼。但看看现在,电影院成什么了?跟小卖部似的,到处都是,哪里还有那当初的稀罕?

尤其现代人压力大,大家忙忙碌碌的,回家已经疲惫得跟狗似的,那么累,哪还有心思出去?如今的人们,连放个屁的时间都没有,还要奔波去电影院?想都不用想。

现在的大家都拿着手机,

玩一玩、刷一刷,一不高兴直接关屏,

睡个大觉,明天继续忙。

你想啊,去电影院不是去听课,大家又不欠电影院的。电影得抓住我,得让我觉得:这电影真好看,真值得我花那么多钱。” 要不然,我干嘛不躺在家里,自己找个片子看?

所以今年的国庆档,电影票房冷得跟个冰窖似的,问题的根源在哪?我觉得答案只有一个,那就是这些电影跟咱们普通人的生活脱节了,不触动人心,不切实际。

好像就是搞个热闹,浪费我们的时间和钱。

所以,有的时候,不要总说环境的问题,中国电影的人得想想了,不是大家不去电影院了,而是你们提供的“饭菜”不合胃口了。

想要大家从家里拉去看电影,

只有一个非常重要的条件:电影得好看。

说一千遍,一万遍,就电影质量得过关。

所以我说,今年国庆档的电影院冷清的本质是:不够好看,跟大多数观众生活无关。

这些年,无论是电影还是电视剧的主题,都离“正在努力活着的人”太远了。

这些年,无论是电影还是电视剧的主题,都离“正在努力活着的人”太远了。今年国庆档表现一般的原因就在于,

太乏力了,各方面都不够狠。

陈凯歌的问题是“太重复”。

陈凯歌上回拍了个《长津湖》,炒得热火朝天,票房卖的很好,这不,他又来了,弄了个“志愿军三部曲”。这次出手,打的是高瞻远瞩,一套三部,可谓壮志凌云。

确实,从叙事的角度来看,

凯歌导演拍的非常棒,也非常的好。

可是,我是说真的可是,

哪有人拿着这种沉重题材,玩三连击的?!

观众不是傻子,一部好,两部也行,可连续几部,难免觉得“这味道怎么这么熟悉?”

同样的题材就是拍得再有意义,没点新意,观众还是会打个大大的问号,尤其是,从《长津湖》2部曲,还有《金刚川》等等诸多作品,这几年拍的同类题材太多了,

你不能老是拿同样的饭菜,

一次又一次地端给观众吃。

吃得人都想吐了。

张艺谋的问题是“拍了也播不了”。

再来说说《坚如磐石》,这部片子啊,我看了也是五味杂陈。这不仅仅是一个电影的问题,更是一个审查,创作者与市场的三者博弈问题。

导演原意好,想拍一部深入人心的片子,但结果呢?观众进电影院,却看到了一部被删减得面目全非的“作品”,太让人唏嘘了。

片子的预告片原本吊足了胃口,大家想看看这影片里到底有什么大事,水有多深。

结果呢,你说那剪辑,都剪到哪去了?电影院里,我就看到好几位老铁掏出手机,一脸懵逼。导演的初衷肯定是好的,但呢,实际上显得太生硬,缺少了那种真实感。

但你得知道,现在的观众已经不是上个世纪的观众了,他们会去网上讨论,猜想,推测。于是,被删减的部分,成了最大的“悬疑”。

这样的宣传策略,只会让影片变成一场网络上的热议,但票房却是硬伤,因为观众是支持的是这部电影的内容,而不是话题。

所以这两部电影,不是大就是深。

要么大到,跟那些每天为了生活挣扎的老百姓,距离远得像是隔着一个银河系。

要么深到,老百姓连看到完整版的机会都没有。

是啊,那些高大上、深沉的主题,听起来确实很牛,但老百姓关心的,是他们的生活、他们的情感,而不是那些让人看了云里雾里的概念。

想把电影票卖好,得先搞清楚,为谁拍的,要说啥。你做大餐,放了一堆高级食材,但客人吃不出味儿,那你说这大餐值得吗?

就这两部片子,无非是想借重大主题来圈钱圈人气,但真的能打动人心吗?

我觉得是非常难的,

因为中国电影市场最大的受众,其实是辛勤劳作、日复一日为家庭拼搏的普通人,

他们才是电影市场的主流,

他们才是电影消费的主力军。

想要把他们带进电影,就别总想着搞个大新闻,真心做点真事,给大众一个能入心的故事,那才是王道。电影得让人看得懂,才叫电影。

可现如今的大部分电影制作人是怎么想的?撒钱,再撒钱,搞一堆烟雾弹的特效,然后期望观众买账。老实说,这玩意儿不就跟菜市场里那家伙用染色的手法卖鱼一样?

你一吃就知道不对劲,对吧?

那怎么样才是好电影,

怎么样才能让更多人去影院看电影呢。

我觉得,今年吴京的回答非常好。

超强的特效,极具代表性的社会话题:这两类电影,将会中国电影最新的道路。

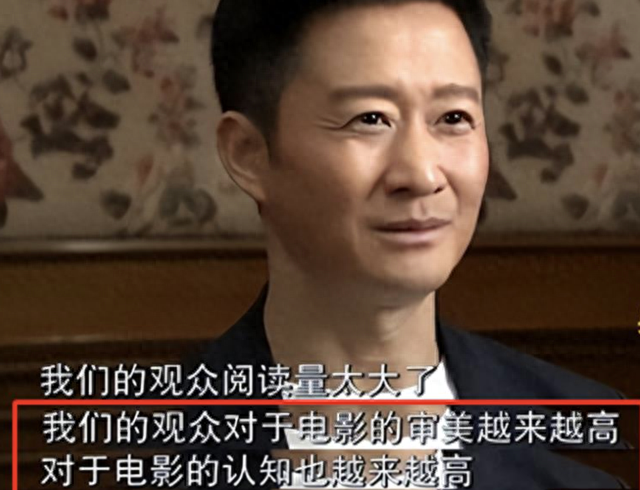

超强的特效,极具代表性的社会话题:这两类电影,将会中国电影最新的道路。今年,吴京在参加电影圆桌论坛的时候说:

创作者必须要真诚,无论作为导演,还是编剧、演员,要把自己心里面最痛的那一道疤拿出来,血淋淋地呈现在观众面前,创作者真诚,作品就真诚。

那什么样的电影才能大放异彩呢?

吴京说有这2类电影:

第一类:极具代表性的的工业巨作。

文化发展的理念,政策、投资环境的优化,工业生产的环节,大众消费习惯,审美趣味。

第二类,极具代表社会话题空间。

包括年轻人当下的声音,年轻人的成长,今年观众的口味也变了,很多是创作者无法把握的。

创作者必须要真诚,无论作为导演,还是编剧、演员,要把自己心里面最痛的那一道疤拿出来,血淋淋地呈现在观众面前,创作者真诚,作品就真诚,

现在中国电影走到一个十足路口,必须要做好选择。

我们先分析,第一类,超强的特效。

像《流浪地球》那样,超级视觉大片,有钱有实力,拍出来是能够惊艳一票观众的,

当年的《红海行动》后来的《长津湖》除了观众情绪之外,电影工业力量也是很强大的,他们在国产战争片里也有里程碑的意义。

你真的把电影工业做好了,

观众自然会来买单。

第二类,极具代表的社会话题。

极具代表的社会话题,其实就是真正的现实主义题材电影,注意,我说的不是什么动不动就拍农村啊什么现实主义题材的电影。

我说的是你真正的关心大众生活的电影。

这些社会话题的内容跟老百姓的生活是有关系的,这个其实就是真正的好电影。

所以电影得写活人,不是死人。

这电影圈子里,也一样。想拍好电影,得拍活人。别整天想那些宏大的历史主题,得想想,大众想看啥。他们想看的,就是自己身边发生的事。

说电影,咱就得说到点子上。

就来举个例子说,拍油价高的问题。

你问这社会为啥对“油价”这类话题感兴趣?答案简单,这得盯着人们的钱包说事。

别说大导演,你我都明白,大家关心的,就是那生活里的鸡毛蒜皮。那几块钱的油钱,对有的人可能不算啥,但对许多人,是血汗钱,是孩子的学费、是老人的医药费。

那油价高,你以为就是简单涨价那么一回事?背后那千丝万缕的利益,那政策背后的利益交换,这可是活生生的大戏。

这种电影,拍好了,

讲明白了,其实就是好电影了。

可,现在这些导演,拍个大场面、堆点特效,就以为自己是一方诸侯了,但实际上,他们的电影特效既不够真正的厉害,拍的电影主题也其实跟大家的生活离得远得很。

你说,像《我不是药神》这样的片,为啥那么多人喜欢?就因为它拍的是真实,是大家真实的痛、真实的笑。

油价高,是老百姓的痛点。天天开车上班,看着油表,心里那个疼啊。你如果真把这事拍出来,把背后的那堆乱七八糟的事儿。

那政策、那经济、那国际油价,全都拍出来,那电影我第一个去看。而且你说,预算不高又怎样?亿万预算的大片,看完了就忘了。

而那些真实、真挚的小成本电影,看一次,能记一辈子。为啥?因为它触碰到了你的心灵,触碰到了你的生活。所以啊,拍电影,不是看你花了多少钱,而是看你怎么用这钱,是拍给观众看的烟火,还是拍给观众心的故事。

电影最后,都得回归到人心。

那才是真正的好电影,才是真正的艺术。

所以我说,吴京说的是对的,

现在的中国电影,真是走到了一个十字路口。

有两条路都可以走,而且是同时可以走,

第一条,电影工业做大做强,特效做的让人心服口服,

第二条,走现实主义的话题路线,真正地把电影跟人的生活划等号,这两年的热点,中国油价,房价的问题都是活生生的好素材。

电影是为了什么?不就是为了反映生活,为了触动人心吗?那些年轻的导演,他们有激情,有冲劲,他们知道现在的年轻人想看什么,他们能拍出真正的好片。

现在,看这中国电影,怎么搞的像炒菜一样,越炒越油腻,没了原汁原味,老话说得好,老树不挪死,老水不出流。

掌厨的厨师们也该换换了,

现在的中国年轻导演,他们有想法,有能力,虽然在经验上没有老厨师好,打工也不一定有老厨师厉害,但是人都是需要成长的。

该退的退,该让的让,不要把那些菜刀还有食材都抱在自己手里,像什么宝贝似的,

你得先让他开始学会上掌勺是不是,

你得先让他站起来,才能成长不是。

毕竟,三十年河东,三十年河西,

这天下,终究还是年轻人的天下。