周一早上,口腔科门诊刚开门,一个男人就急匆匆闯了进来。他叫张伟(化名),32岁,是个外卖小哥,身高一米七五,体重150斤,皮肤晒得黝黑,脸上挂着憨厚的笑。可今天,他笑不出来,捂着嘴坐下,满脸窘迫地说:“医生,我牙缝里长了‘小石头’,硬邦邦刷不掉,还臭得要命!我对象都嫌我了,这咋回事啊?”

张伟是个典型的“糙汉子”,平时风里来雨里去,送外卖七八年,身体硬朗,除了偶尔腰酸腿疼,没啥大毛病。他不抽烟不喝酒,就是爱吃肉,刷牙却马虎,三天两头忘了用牙线。半年前,他发现牙缝里多了些硬东西,用牙签抠不下来,还散发出股怪味。起初他没在意,以为是吃多了蒜,可最近一个月,味道越来越重,刷牙也盖不住,连送餐时顾客都皱眉。他慌了:“我才32,不会牙全坏了吧?”

医生刘医生听完,笑着安慰:“别急,不是牙坏了,可能是牙结石在作怪。”张伟瞪大眼:“牙结石?那不就是石头吗?”刘医生点头:“差不多,咱们查查,放大1000倍看看,它到底是啥。”

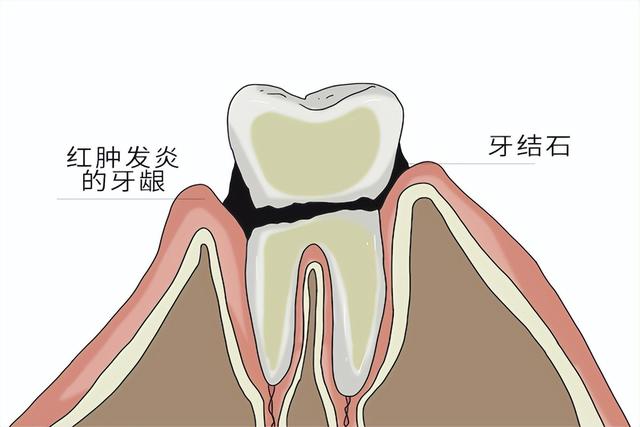

02. 牙缝里的“小石头”啥来头?“医生,这‘石头’咋长的?”张伟好奇地问。刘医生拿出一面小镜子,让他张嘴:“你看这儿,牙缝和牙根附近,这些黄黄白白的硬块,就是牙结石。”张伟凑近一看,果然,门牙缝里嵌着几粒硬邦邦的小东西,刷牙时老卡牙刷,难怪刷不干净。

“牙结石不是真石头。”刘医生解释,“它是牙菌斑钙化后的产物。牙菌斑是口腔里的细菌、食物残渣和唾液混成的黏膜,刷不干净就硬化,变成结石。”张伟皱眉:“那为啥臭?”刘医生说:“结石表面坑坑洼洼,像海绵,藏了无数细菌。细菌分解残渣,产生硫化物,就臭了。”

“放大1000倍看,更吓人。”刘医生拿出一张显微镜照片,“结石里全是微生物群,有杆菌、球菌、螺旋菌,密密麻麻像个小生态圈。它们吃你牙缝里的‘剩饭’,排出的‘废气’就是臭味。”张伟听傻了:“我的牙成细菌窝了?”

03. “石头”从哪来?刷牙不够是祸首

03. “石头”从哪来?刷牙不够是祸首“医生,我刷牙咋还有这玩意儿?”张伟不解。刘医生问:“你刷牙多长时间?用牙线吗?”张V字形问号张伟挠头:“两分钟吧,牙线?没用过。”刘医生叹气:“那就难怪了,刷牙不彻底,牙缝、舌头、牙龈边都容易留菌斑。”

“牙结石的形成有三个关键。”刘医生说,“一是牙菌斑堆积,二是唾液里的钙盐,三是时间。刷牙马虎,菌斑没清干净,唾液里的钙磷酸盐就附着上去,24小时能变硬,几天就成结石。”张伟问:“那我吃肉多有关系吗?”刘医生点头:“有,吃肉多,蛋白质残渣多,细菌更爱分解,结石长得快。”

张伟摸摸下巴:“我还以为刷牙就是走个过场。”刘医生笑:“很多人跟你一样,结果‘石头’越攒越多。”

04. 臭味之外,牙结石的“隐形杀伤”“医生,这东西除了臭,还有啥害处?”张伟问。刘医生严肃起来:“多了去了,牙结石是口腔健康的‘隐形杀手’。”

“首先,它伤牙龈。”刘医生说,“结石粗糙,像砂纸,摩擦牙龈,容易红肿出血,发展成牙龈炎。”张伟点头:“我刷牙是老出血。”刘医生继续:“再严重点,结石钻到牙龈下面,破坏牙槽骨,就成牙周炎,牙齿松动,甚至掉牙。”张伟吓一跳:“我不想掉牙啊!”

“还有更糟的。”刘医生说,“牙周炎跟全身健康挂钩,细菌可能通过血流跑遍全身,增加心脏病、糖尿病风险。”张伟瞪眼:“这么严重?”刘医生点头:“研究说,牙周病患者心脏病概率高两倍。你才32,护好牙,还来得及。”

05. 放大1000倍:细菌的“狂欢派对”

05. 放大1000倍:细菌的“狂欢派对”“医生,你说放大1000倍啥样?”张伟好奇。刘医生拿出一张显微镜图:“你看,结石表面像月球,坑坑洼洼,里面全是细菌。”图上,细长的杆菌、圆滚滚的球菌、扭动的螺旋菌挤在一起,像个热闹的“派对”。

“这些细菌不光臭。”刘医生说,“它们还产酸,腐蚀牙齿,引发龋齿。有的还释放毒素,刺激牙龈发炎。”张伟盯着图:“这也太恶心了,我牙缝里藏了个‘垃圾场’。”刘医生笑:“形象!所以得赶紧清掉。”

06. “石头”怎么除?刷牙得升级“医生,这‘石头’咋弄掉?”张伟急切地问。刘医生说:“刷不掉,只能靠专业工具,叫做洁牙,也叫洗牙。”他指着诊室角落的超声波设备:“这玩意儿用高频振动,把结石震碎,再冲走。”

张伟问:“疼吗?”刘医生摇头:“不疼,就是有点酸爽,像牙齿做按摩。半小时搞定。”张伟松口气:“那以后咋防?”刘医生开清单:“刷牙升级,每天两次,每次三分钟,牙缝用牙线或冲牙器。少吃黏性食物,像糖果糍粑,容易粘牙。”

张伟记下来:“我得买牙线试试。”刘医生补充:“半年洗一次牙,结石没机会长大。”

07. 张伟的“洗牙初体验”

07. 张伟的“洗牙初体验”当天,张伟咬咬牙,做了洁牙。机器嗡嗡响,他闭着眼,感觉牙齿被“敲”得发麻。半小时后,刘医生递上镜子:“看看,干净了吧?”张伟一瞧,牙缝的黄块没了,牙齿白了一圈,口气清新,连笑都自信了。

“医生,太值了!”张伟乐呵呵地说,“我得跟对象显摆去。”刘医生笑:“她肯定夸你。”张伟摸摸牙:“早知道不拖这么久。”

08. 医生的“护牙经”这场门诊让刘医生感慨。他常跟朋友说:“牙缝长‘小石头’,别不当回事。刷不掉还臭,可能是牙结石在作祟。”他总结三点:

刷牙要认真:三分钟,牙缝别漏。牙线是标配:牙刷够不着的地方,它能行。定期洗牙:半年一次,防患未然。“尤其是年轻人。”刘医生说,“别觉得牙没事就忽略。外卖、熬夜、刷牙敷衍,结石迟早找上门。”他还提醒:“牙周炎的高危人群—like抽烟、糖尿病、爱吃甜食的,40岁前得重视。”

09. 张伟的改变:从“臭男”到“香男”半个月后,张伟复诊。他咧嘴一笑:“医生,我对象说我口气好了,枕头也不臭了!”刘医生点头:“刷牙认真了吧?”张伟说:“每天刷三分钟,还用牙线,费劲但值。”他掏出手机,秀了张合照:“她让我谢谢你。”

张伟感慨:“以前觉得刷牙小事,现在才懂,牙健康是大福气。”刘医生笑:“醒悟就好,牙好日子才香。”

10. 写给你的“牙缝警告”

10. 写给你的“牙缝警告”张伟的“石头”故事,像一面镜子,照出多少人的马虎。牙缝长出“小石头”,不是笑话,是警钟。刷不掉还臭,可能是牙结石在搞乱。放大1000倍,细菌的“狂欢”触目惊心,别让牙缝成“垃圾场”。

朋友们,牙缝藏秘密,刷牙别偷懒。牙线、洗牙齐上阵,口气清新笑容靓。32岁的张伟能改,你也可以。护好牙,比啥都值!

结尾:牙缝虽小,健康事大张伟从“臭男”变“香男”,只因正视了牙缝的“小石头”。刘医生说:“牙结石虽小,危害不小,早清早好。”愿你我都能笑得自信,不被“石头”拖后腿。

参考文献

中华医学会口腔医学分会. 《口腔医学》(第5版). 北京: 人民卫生出版社, 2019.

Carranza FA, et al. Clinical Periodontology. Elsevier, 2018.

中华医学会内科学分会. 《内科学》(第9版). 北京: 人民卫生出版社, 2018.