“混吃等死的娃,配不上我的好资源”父母的爱是有条件的吗?父母与子女的爱,真如我们想象的那样无私吗?在很多人的心里,父母与子女之间的感情是纯粹而无私的。毕竟,爱情和友情之间常常夹杂着外界因素,比如外貌、财富、能力等等,但父母对子女的爱似乎是唯一不求回报、无条件的爱。然而,当我们从不同的角度审视这个问题时,是否真如我们想象的那么理想化呢?一位母亲的“绝情”决定最近,一则关于一位妈妈的故事引发了广泛讨论。

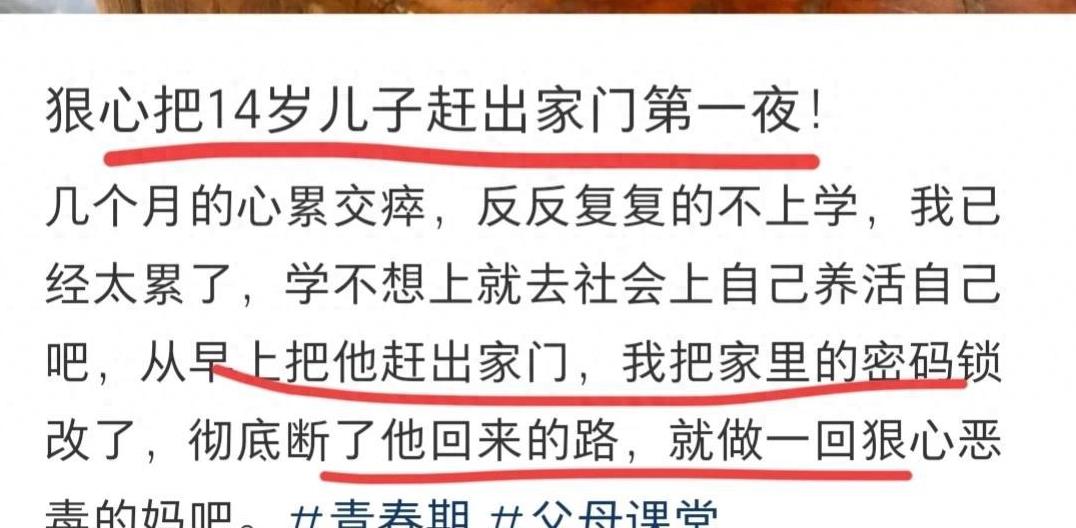

这位妈妈因为她14岁的儿子屡屡不上学,感到非常绝望,甚至下定决心把孩子赶出了家门,并且换了家里的密码锁,打算彻底断绝孩子回家的路。这个决定让许多人感到震惊和不解,毕竟14岁的孩子,离开家后能做什么呢?他能在社会上立足吗?父母真的能狠得下心吗?然而,也有一些人表示理解,毕竟许多家长在面对青春期的叛逆和无理取闹时,确实会感到无助和崩溃。

一位网友在评论中表示:“我不养闲人,我努力工作为她提供一切条件,难道她就可以在家躺平吗?”这句话虽然看起来严厉,但也揭示了当今很多家长的无奈和愤怒。父母的期望与孩子的责任说实话,这种矛盾并不陌生。父母在努力为孩子提供更好的物质条件时,常常也在潜移默化地传递着一种期望:孩子需要回报他们的努力,要通过成绩、表现或者一些具体的行动来回应这份爱与付出。

而在许多父母看来,一个“乖巧听话”的孩子,无论成绩好坏,至少能够带给家庭温暖和安宁。这种情况下,父母的爱似乎带有某种条件,或许是期望,或许是对自己努力的某种回报。这也许能解释为什么有些家庭里,表现出色的孩子会得到更多的宠爱和关注。无论是在物质上还是情感上,父母对成绩优异或乖巧听话的孩子的投入,往往会更多一些。尤其是在多子女家庭中,这种差距更为明显。尽管父母嘴上说着“一碗水端平”,但实际上,孩子们在情感上的差异是非常明显的。

一个小小的反思:父母的“偏爱”我认识一个朋友,她家里有三个姐妹,她是家中的最小女儿。从小到大,她的父母都特别宠爱她。家里条件不错,新衣服、零食、玩具都比她的姐姐们更多。她甚至会觉得自己是这个世界上最幸运的孩子。然而,事情在她上大学后发生了变化。虽然她的两位姐姐分别考上了985大学和师范学校,她自己却只能勉强考上一所三本院校。从那时起,她开始感受到自己与父母之间的距离。即使回家,父母的关注点似乎更多地放在她的两个姐姐身上,而她自己却渐渐被忽视了。

这让她深感困惑:难道只因为她成绩不好,或者不再像小时候那样乖巧听话,她就不再得到父母的爱了吗?她曾经是那么被宠爱的小女孩,而现在却在父母眼中变得不重要了。她不禁开始思考:父母曾经给她的爱,是因为她有价值,还是因为她曾经能为家庭带来某种自豪感?父母的爱,真的是无条件的吗?这位朋友的故事让我反思:父母的爱,真的是无条件的吗?或者说,父母是否也在某种程度上,根据孩子的表现、能力或者其他因素,来衡量自己的爱呢?

有人说:“世界上没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨。”这句话的背后,是否隐含着某种现实的考量呢?换一个角度看,父母当然希望自己的孩子能够成功、优秀,甚至成为家族的骄傲。这种期望在他们的爱中不知不觉地变成了一种潜在的要求。当孩子不符合这种期待时,父母的爱或许会有所转变,甚至变得冷淡。爱与偏爱的边界我们不能将所有父母的偏爱都看作是无理的要求。毕竟,父母也是普通人,他们有自己的喜好和情感需求。

尽管他们知道爱应该是无条件的,但在日常的生活中,难免会被孩子的表现所影响。这并不是说父母的爱不真实,而是说这种爱并非像我们传统观念中所说的那样,完全无条件地付出。实际上,很多时候我们过度理想化父母对子女的爱,忽视了他们在面对孩子的成长过程中,可能经历的内心波动和情感变化。毕竟,父母并不是圣人,他们也有自己的情感需求,也有自己的困惑和无奈。孩子的成长,尤其是在青春期时,常常会带来一系列的挑战,这些挑战不仅仅是孩子的,也包括父母的。

那么,父母的爱到底是什么?如果我们不能将父母的爱看作是完全无条件的爱,那么我们该如何理解父母对我们的爱呢?从另一个角度看,父母的爱可能是深沉的,但也充满了期待和对未来的憧憬。或许,这种爱是建立在对孩子的期望和对家庭责任感的基础上的,而不仅仅是无条件的付出。同时,父母的爱也需要孩子的理解和回应。毕竟,在家庭关系中,爱的传递不仅仅是单向的。

孩子需要理解父母的辛苦与期望,父母也需要理解孩子的成长与变化。这种双向的理解和沟通,才是解决亲子矛盾的关键。结语:爱与责任的平衡那么,父母的爱是否如我们所期待的那样完美无瑕?可能不是的,但这并不意味着它不真实。父母的爱就像一把双刃剑,既带给我们温暖,也可能带来压力和负担。最终,只有通过理解和沟通,我们才能找到平衡,让这种爱在亲子关系中更加健康和长久。