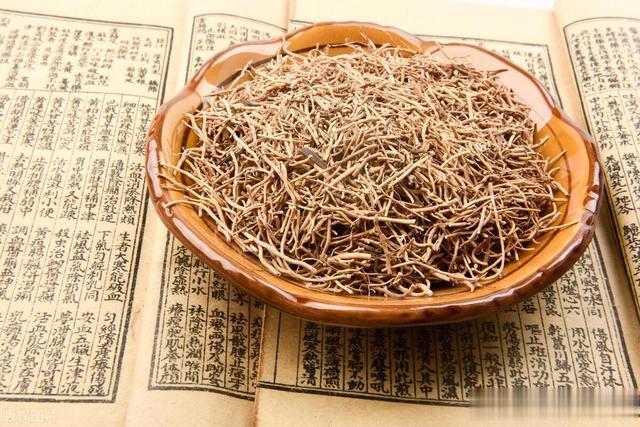

石膏、细辛、大黄是3个不同种属、用途各异的中药材,石膏是矿物药,用于泻热降火,细辛和大黄是植物药,细辛可发散风寒,大黄可泻下攻积。但深究起来,它们至少有4个相同点:

1、同为“祖药”:它们都是业界响当当的“中医十大主帅药材”,入药历史很早,华佗的麻沸散疑似含细辛,张仲景的白虎汤含石膏,大承气汤含大黄。

2、同为“专药”,石膏是清阳明气分热的“专药”,呼吸气短且津液枯竭必用之;细辛是止痛和鼻炎不通气的“专药”,速度比布洛芬还快;大黄是攻泻的“专药”,外号“将军”。

3、同为“变药”,3个药材在中医临床使用量比较大,得益于它们比较便宜,由于用途广泛,慢慢摸索出各自不同的小剂量、中剂量、大剂量等用法。

4、同为“争议药”,业界对石膏的真正功效、细辛的安全用量、大黄的主要用途存在大量争议,谁也说服不了谁,一定程度上影响了现代的拓展应用。

争论的话题,集中于3条:石膏不易溶于水,为何能治病?细辛有毒,为何用量可大可小?大黄是下品药材,为何广泛应用不怕砸中医牌子?

其实这里面涉及到配伍、炮制、辨证、传承等多方面考虑,可以从3个方面突破,概括起来就是:

石膏的用量:取大不取小,细辛的剂量:宜重不宜轻,大黄的功效:治实不治虚。

一、石膏取大不取小。

石膏味甘,辛,性寒,入肺胃二经,从炮制分类看,有生石膏、煅石膏两种,生石膏应用较广,煅石膏主要偏重外科敛疮生肌,这里主要讨论生石膏。

中医认为,生石膏辛能解肌除痉,甘能缓热降火,寒能除烦泄热,在应对临床常见的伤寒、温病等引起的内热炽盛、急症有大用,被称为“降火神剂、泻热圣药”。

生石膏“成名作”是在张仲景的《伤寒论》,史料称瘟疫横行,外感热病频发,以石膏为主药的白虎汤、白虎加人参汤,应用于外感热病和高热昏迷,或伴有大汗伤津、体弱无力时,救人无数。后世衍生出白虎承气汤、石膏散等名方。

生石膏在阳明热盛(伤寒论)、气分热炽(温病说)、里热兼表、肺热咳喘、内热消渴等病症上有独到疗效,有白虎加苍术汤、紫雪丹、大青龙汤、防风通圣散、麻杏石甘汤、清燥救肺汤、竹叶石膏汤等名方。

关键是,石膏质重不易溶于水,应用于外感热病的烦渴、炽盛等病症时,临床要求用量必须大,辨证见肺热、津液干涸、肺胃胆气机不降、高热气短、呼吸困难,此时断不可用黄芪补气,更不能用通药,只能用大剂量生石膏,开肺金、降高热、畅气机。

从典籍上看,从张仲景、吴鞠通到张锡纯,都是用大剂量见效,都是100克起步,一些中医认为石膏大寒,怕多用伤阳伤正,是不对的,生石膏用量小了,根本起不到效果,低于30克的小剂量除热开肺,如同杯水车薪,白费工夫。

二、细辛宜重不宜轻。

细辛,味辛,性温,有小毒,入心肺肾经,中医临床常用于4个用途:发散风寒、止痛、宣通鼻窍、温肺止咳。

细辛的出身比较坎坷,用现代眼光看属于“三起三落”:

细辛最早记载于战国时期盗墓,燃烧产生辛辣之气能“杀毒祛魅”,后来被华佗掺入麻沸散,成为外科用药,到了宋代,名医陈承在《本草别说》认为:细辛不可过半钱匕,多用即气闷塞而死。

《本草别说》有一定的地位,影响了不少中医的用药选择,而真正让“细辛不过钱”广为人知的,是《本草纲目》,直接照搬陈承的说法,所以明代之后的中医,不少都认为细辛是“虎狼药”,比麻黄更猛。

但也有一些中医敢于提出独立见解,认为细辛大剂量用没有问题。在清代民国时期用大剂量细辛,救过不少瘟疫病人,但到了2000年代,现代药理研究再次给细辛“泼冷水”:含有马兜铃酸,一种伤肝伤肾的化学成分。

细辛还能不能用?中医认为仍能用,而且能大胆用,入汤剂要大剂量。“细辛不过钱”的说法是与宋代用药习惯紧密联系的。宋代盛行散剂,细辛生用、单用或吞粉末,超过3克即会中毒。实际上,细辛应作为汤剂成分,充分熬煮,沸水里煎煮30分钟以上,毒性就能大大减轻,马兜铃酸成分也会充分降解。

同样的例子还有附子,附子生用大毒,但煮2小时以上,反而可以像芋头土豆一样放心吃。大剂量用细辛,临床经足够时间熬煮后,是治病的好帮手,尤其是善于治疑难病症。

三、大黄治实不治虚。

大黄,味苦,性寒,有毒,入脾胃肝及大肠、心包经,因色黄、个大而得名。大黄出身不好,《神农本草经》列为“下品”,临床用来泻下攻积,清热泻火,凉血解毒,逐瘀通经,利湿退黄。

虽然大黄有毒,但不妨碍它成为“中药材四大金刚”之一,另三味药是大名鼎鼎的人参、附子、熟地,而且因为治疗效果突出,被称为“将军”。

临床上大黄有生用、酒炙、熟制、炭制等多种炮制方法,以生用入汤剂较为多见,经炮制后的大黄,泻下成分分解,药效变得缓和,而炭制大黄,已基本无泻下作用。

很多中医认为生大黄要慎用,因为它“苦寒败胃”,易引起胃肠道不适,但这恰恰证明大黄要辨证用、广泛用。

大黄是治疗实证的,尤其是治疗实证炽盛便秘、胃火炽盛便秘,用生大黄能很快除去隐患,再辅以温补的药扶正,身体能逐渐恢复。即使是熟制大黄、酒炙大黄,可用于正虚邪之实证,多见于小儿食积痞满,血瘀气滞等病症。

但一些中医只要是泻下攻积。不论虚实一律用大黄,出现不少错误操作,反而损害了大黄名声,特别是大黄用于通便,中病即止,不能久服,否则会引起继发便秘,或胃肠道病变,这就是不分虚实乱用大黄的后果。

总之,生石膏用量取大不取小,细辛用量宜重不宜轻,大黄使用要实证才能用,是中医大量临床经验总结,而且这3个药材不是大寒就是大辛、大毒,一定要注意辨证和遵医嘱使用。

文非

误导,出人命了你负责吗?,混蛋

中医上千亿次药量还不知何写教人写药量

哇.中医好历害的不传之秘。药決定能不能治病。药量更是決定病好的快慢。但中医连決定病好的快慢這么重要的因素都说不出來自己如何定药量还在说能治病。 现在把问题拿出來。中医回答不了恼羞成怒 只能说些什么汉奸、造谣、日本人.收钱、帮外国人、黑中医、为喜欢看自己孩子病的越久越好找存在合理理由之类。來安慰中医那顆脆弱的玻璃心(比如小和尚、andy、中医是道西医是刀、梦幻、用户13xxx92、雪尘、390155483、依然像昨天、阳光の微笑、渔樵泛歌我不会、流水无声、wQ、 哆啦A梦)。 中医己经做啦5000年的喜欢看自己孩子病的越久越好。己经上瘾啦 认为做喜欢看自己孩子病的越久越好那才叫医者父母心。中医还想把这喜欢看自己孩子病的越久越好的医者父母心再传承5000年. (只有药有效才配讲药量.药都无效还有必要讲什么药量吗。中医是药有效又吃的越多效果越大之下还非要无理由限制药量,那不是喜欢病的越久越好吗,吃一克10天安全治好,你咋知道不会吃二克立刻就安全治好。你为什么不开二克而非开一克,這不是喜欢病的越久越好是什么,再配合医者父母心,是不是中医是喜欢看自己孩子病的越久越好。)