1905年9月2日,一纸诏书彻底废除了延续1300年的科举制度。在这之前,从秀才到举人再到进士,每一级考试都如同一道天堑,考生需要背诵超过80万字的四书五经及其注解,而最终能金榜题名的寥寥无几。即便是晚清名臣左宗棠这样的人物,也曾在科考道路上屡战屡败,直至举人止步。从录取率来看,万中取四的残酷比例,使得科举成为古代最严苛的人才选拔制度。

千年科举路 万般艰辛途

千年科举路 万般艰辛途科举制度作为中国古代最重要的选官制度,其考试等级设置严密而森严。从最基层的童生考秀才,到中层的秀才考举人,再到最高层的举人赴京考进士,形成了一个完整的金字塔结构。

在这个选拔体系中,即便是最容易考取的秀才,也让无数读书人望而生畏。科举考场上,一年一度的童试录取率大多在百分之一到百分之十之间徘徊,数千名考生中能够考中秀才的往往只有寥寥数人。

成为秀才后获得的待遇也相当有限,不过是免除部分赋税和犯罪时可以从轻处罚而已。这种待遇与付出的艰辛相比,可以说是微不足当。

考中举人更是难上加难,秀才们想要跨过这道坎,平均录取率仅有百分之零点五到百分之四。这意味着,两百个秀才中能够考中举人的,往往不超过八人。

即便成功考取举人,也并不意味着就此平步青云。举人们必须前往京城参加会试,而会试的录取率即便在最高峰时期也不过百分之十左右。

清朝时期的科举考试中,从一个普通童生到最终考取进士,需要闯过重重关卡。以当时最高的录取率计算,万人之中也只有四人能够最终金榜题名,这个数字足以说明科举考试的残酷性。

放到现代视角来看,这种录取率相当于在一个五万多人参加高考的城市中,必须考到前二三十名才算成功。这种选拔之严苛,在人类历史上都属罕见。

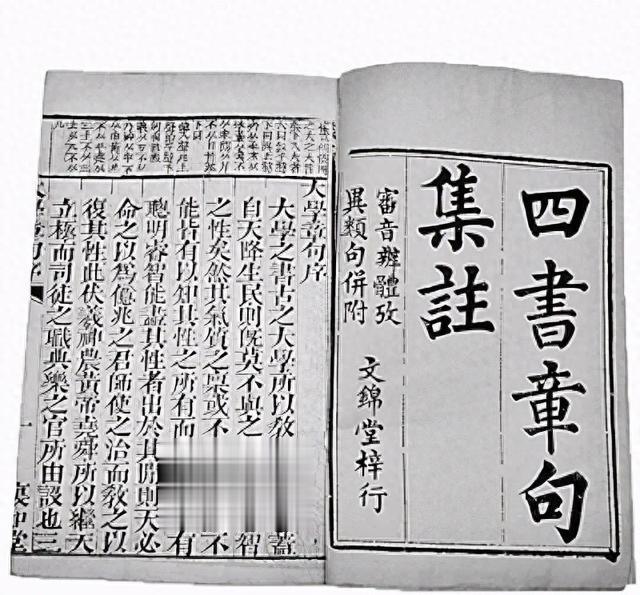

科举考试的难度不仅体现在录取率上,更体现在考试内容的广度和深度上。考生需要熟读四书五经,背诵各类注解,总计超过八十万字的内容。

这些考试内容不是简单的背诵,更要求考生能够融会贯通,在八股文写作中灵活运用。考生不仅要掌握经典原文,还要精通各种解释和注解。

这种考试体系培养出了大批杰出人才,但同时也让许多有才之士倍受煎熬。正是这种严苛的选拔制度,造就了古代科举考试中真正的超级学霸们。

名人落第路 科考路难行

名人落第路 科考路难行洪秀全的科举生涯,堪称是古代科举制度下众多失意考生的缩影。七岁启蒙读书,二十九岁仍未考中秀才,这位后来掀起太平天国运动的人物,在科考路上走得异常坎坷。

左宗棠的科举经历更是令人唏嘘。这位被誉为诸葛再世的晚清名臣,在科举考场上也曾碰得头破血流,三战会试皆铩羽而归。

作为一个举人,左宗棠本可以在地方谋得一官半职。但在当时的官场环境下,举人的身份只够做个知县助手,这样的职位对满怀抱负的左宗棠来说无异于饮鸩止渴。

这两位历史名人的经历,恰恰说明了科举考试的难度之高。他们都是才智过人之辈,在其他领域都有出类拔萃的表现,却在科举这条路上频频受挫。

左宗棠考中举人后的二十年间,始终未能更进一步。直到太平天国运动爆发,他才找到了施展才华的舞台,最终收复西北,成就一代名臣。

要知道,当时的秀才考试录取率便已低得惊人。在众多州府,每次考试能够考中的人数仅占考生总数的百分之一到百分之十。

这种残酷的淘汰率,让无数饱读诗书的学子望而却步。一场考试下来,数千名考生中或许只有几十人能够考中秀才,获得继续向上攀登的机会。

考上举人的难度更是令人咋舌。当时的数据显示,秀才考取举人的录取率仅有百分之零点五到百分之四,这意味着每一百名秀才中最多也只有四人能够考中举人。

即便是考中了举人,要想在京城的会试中脱颖而出也并非易事。当时最高的录取率也不过百分之十,这就意味着十名举人中也只有一人能够考中进士。

这些冰冷的数字背后,是无数读书人的辛酸与无奈。像洪秀全、左宗棠这样的人物,他们的科举失意经历正是这个制度残酷性的最好写照。

从实际情况来看,一个人从开始参加科举考试到最终金榜题名,需要经过重重考验。即便是在最宽松的时期,万人中也只有四人能够考中进士。

这种录取率放到今天,相当于在一个五万考生的城市中必须考到前二十名。如此严苛的选拔标准,让许多有才之士不得不另辟蹊径。

正是这种极端的选拔压力,造就了科举时代一批又一批的超级学霸。他们中的佼佼者,不仅要有过人的才智,更要有坚韧不拔的毅力。

这些历史名人的科举经历,为我们展现了一个残酷而真实的选官制度。他们或失意或成功的故事,都在诉说着科举考试的艰难。

八股文试题 考官难为人明清时期的科举考试中,八股文可谓是最让考生头痛的考题。这种特殊的文体要求考生必须按照固定格式作答,一字一句都不能乱来。

考官出题时往往从四书五经中选取一句话作为题目,要求考生围绕这句话展开论述。这些题目表面上看似简单,实则暗藏玄机。

比如有一道著名的题目:"学而时习之,不亦说乎?"考生不能简单解释这句话的字面意思,而是要按照固定格式写出破题、承题、起讲等多个部分。每个部分都有严格的字数和句式要求。

八股文考试中最难的部分是对题目的阐发。考生要在规定格式下,既要展现自己对经典的理解,又要表达独到见解。

一篇标准的八股文通常包含破题、承题、起讲、入手、起股、中股、后股、束股等八个部分。这种严格的结构要求,让许多考生望而生畏。

破题部分要求考生用极其简练的文字点明题旨。承题则要展开论述,说明这个题目的来龙去脉。

到了起讲部分,考生需要提出自己的观点。而入手部分则要求考生从一个具体角度切入主题。

起股、中股、后股这三个部分是八股文的核心,考生要在这里充分展示自己的学识。每一股都要求对应整齐,字数相当。

最后的束股部分则要求考生做出总结,既要呼应开头,又要画龙点睛。整篇文章要做到首尾呼应,气脉贯通。

考官们在阅卷时会特别注意考生的遣词造句。一篇合格的八股文不能有一句话重复,不能用俗语,更不能有错别字。

有的考题看似简单,实则暗含机关。比如"人不知而不愠"这道题,考生必须先说明"人不知"的含义,再论述"不愠"的道理,最后还要把两者联系起来。

考官们还会设置一些极具挑战性的题目,如"默而识之"。这种短小精悍的题目往往包含深刻的哲理,考生必须有深厚的功底才能应对。

更有甚者,有些题目会涉及到多重含义的解读。比如"学而优则仕"这道题,考生不仅要论述学习和做官的关系,还要阐明"优"字的深层含义。

八股文考试的难度不仅体现在写作技巧上,更体现在对经典的理解深度上。考生必须对四书五经烂熟于胸,才能在考场上游刃有余。

这种考试形式虽然备受后人诟病,但不可否认的是,它确实培养出了一批文字功底深厚的人才。这些人的著作至今仍被视为古典文学的典范。

在当时的科举考场上,一篇出色的八股文足以让考生名声大噪。许多名臣大家正是凭借精妙的八股文章,一举成名天下知。

科举废除后 新制更迭起1905年9月2日,这个注定被历史铭记的日子,清政府颁布上谕,宣布废除延续了一千三百多年的科举制度。这一决定犹如一记惊雷,在全国范围内引起巨大反响。

废除科举后,朝廷随即颁布新政,改书院为学堂,设立新式教育体系。全国各地开始大规模兴办新式学校,培养新型人才。

原本在科举路上苦苦挣扎的读书人,不得不重新规划人生道路。有的人选择出国留学,有的人进入新式学堂任教,还有的人投身实业。

当时的留日学生数量急剧增加,从1904年的八千余人飙升到1906年的近两万人。这些留学生成为了近代中国改革的重要力量。

在这场剧变中,各省书院纷纷改制。以南京为例,著名的江南贡院被改建为江南高等学堂,开设了法政、师范等新式课程。

清政府还派遣大量官员出国考察教育制度。他们的考察报告为中国教育改革提供了重要参考。

新式学堂的课程设置发生了根本性变化。除了传统的经史子集,还增加了数学、物理、化学、外语等新学科。

各地官员对这一改革表现出不同态度。有的积极响应,大力推进教育改革;有的则消极应对,甚至暗中抵制。

在北京,京师大学堂(今北京大学)成为全国最高学府。这所学校汇聚了大批新式人才,为近代中国培养了众多精英。

地方上,各省纷纷成立农业学堂、工业学堂、商业学堂等专门学校。这些学校的设立,为中国培养了大量实用型人才。

科举废除后,考试制度也随之改革。朝廷规定,选拔人才主要通过学堂毕业考试和留学生考试。

新的教育体系逐渐形成了小学堂、中学堂、高等学堂三级制度。这种制度为现代学校教育奠定了基础。

许多原本的秀才、举人不得不重新学习。他们中有人选择进入新式学堂深造,有人则转行经商或从事其他职业。

值得注意的是,科举制度的废除也带来了一些社会问题。大量依靠科举谋生的教师、书吏失去了生计来源。

但从长远来看,科举制度的废除为中国教育现代化扫清了障碍。新式教育让更多人接触到了现代科学知识。

这场改革的影响一直延续到今天。现代中国的教育体系,在某种程度上就是在这次巨变中形成的。

不可否认,科举制度的废除是中国近代化进程中的一个重要转折点。它标志着中国传统教育向现代教育的重大转变。

在这场变革中,无数读书人的命运发生了改变。但正是这种改变,推动了中国社会的进步和发展。

这一历史性的决定,不仅改变了选拔人才的方式,更重要的是改变了中国人的求学观念和知识结构。它开启了中国教育史上一个崭新的时代。