十几年前,土木工程乃是高考状元竞相争抢的“天选专业”。像同济大学这样的顶尖高校,其土木专业的录取分数甚至直逼清华北大。然而,2024年同济土木于河南的分数线骤降103分,位次从1730名跌至4.3万名,华南理工大学等“建筑老八校”的录取位次亦呈断崖式下跌,近乎锐减7000名。

更具讽刺意味的是,山东大学直接宣布撤销土木专业。湖南大学土木学院转出98人,却无一人转入。这一连串数据背后,是一个行业的集体失速,也是年轻人用脚投票的残酷现实。专业选择如同押注时代,但谁又能预判下一个“天坑”?

2000年到2020年堪称中国城镇化的黄金时期,土木工程乘房地产与大型基建之东风,成为“高薪”的代名词。同济大学毕业生回忆:“当年中铁一局直接给毕业生发万元安家费,分房子都是常事。然而,城镇化率突破65%之际,地产行业增速趋于放缓,土木行业需求亦锐减。

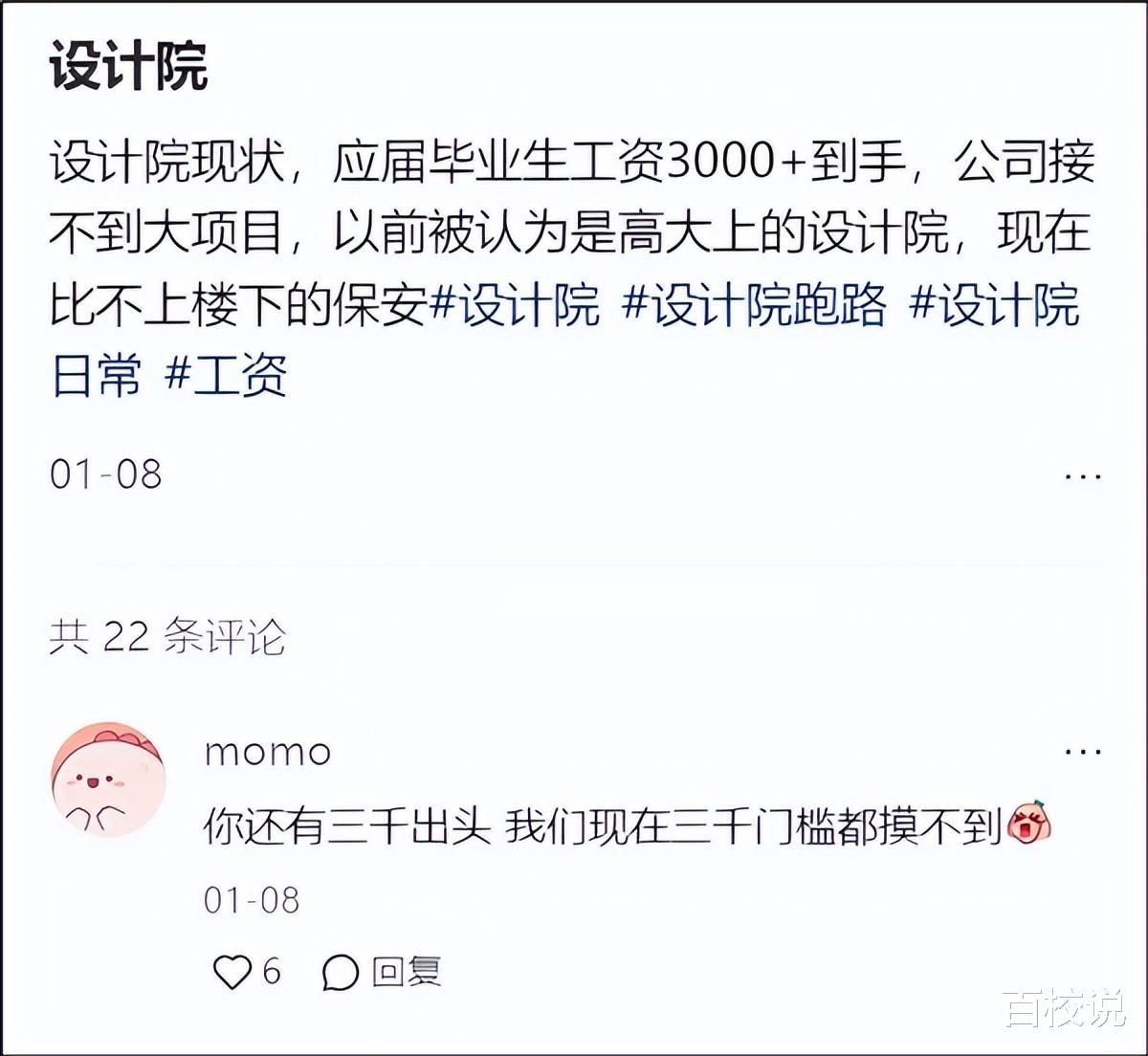

2023年,全国房屋新开工面积退回20年前水平,设计院底层员工月薪甚至低至108元。曾经的“三总五项”(三年总工、五年项目经理)神话破灭,取而代之的是“007×365”的工地日常和“终身责任制”的压力。站于风口之处,猪亦能乘风而起。然风止之时,摔得最为惨痛者亦为猪。”

面对招生寒冬,高校使出了浑身解数:“智能建造”横空出世:2017年同济大学首个获批该专业,如今全国153所高校跟风开设。然而课程仍是“土木+计算机皮毛”,毕业生吐槽:“学智能建造,享土木人生,转行路更宽而已。”

大类招生有“浑水摸鱼”之嫌:把土木与计算机、人工智能等热门专业捆绑,学生分流时“踩坑”的几率便急剧增加。北京科技大学径直撤销土木系,将之并入“未来城市学院”;广州大学则把土木与交通工程合并,企图蹭“智慧城市”的热点。网友辛辣点评:“高校招生,套路颇深,填报志愿之时,仿若需手持放大镜,仔细甄别!”

麦可思《2024就业报告》表明,土木类本科生就业满意度处于末位,55.9%的从业者从业不足五年就转行。一位设计院员工自嘲:“月薪不过2360元,加班至凌晨三点乃家常便饭,甲方拖欠款项时竟还得倒贴公司。”若选择施工单位,则面临“与世隔绝”的工地生活:河南某考生捡漏清华土木后坦言:“宁可复读也不想毕业去深山老林打灰。“3000元难招农民工,600元却能招到大学生。”此语不只是段子,更是行业的悲哀。

中国工程院院士钱七虎直截了当地表明:“土木工程的未来在于数字化!”随着AI、物联网等技术渗透,智能建造或许能带来转机。然而,当前企业招聘时更偏向传统土木专业的学生,这使得智能建造专业的毕业生陷入“两头不靠”的尴尬处境。个人见解:与其纠结专业名称,不如看清本质——行业转型需要时间,但年轻人的青春等不起。

警惕“新瓶装旧酒”现象:那些带有“智能”“智慧”前缀的专业,或许仅仅是传统学科的“美颜版”而已。关注行业周期:城镇化率超60%时,土木需求必然缩减,而新能源、半导体等领域更具投资价值。同济大学推出“土木工程+数学/力学”的培养模式,优先复合型技能,这是因为跨界能力堪称抗风险的王牌。

选专业宛如炒股一般,切不可盲目地追涨杀跌。专业的选择,犹如在股海中抉择股票,需要冷静分析、深入考量,而不是随波逐流,仅凭一时的热门或冷门就仓促决定。要铭记,世间并无永恒的热门事物,有的仅仅是时代所赋予的红利。