那是1931年9月18日的晚上,北平的前门中和戏院正上演着梅兰芳的新剧《宇宙锋》。

在豪华的包厢里,张学良观看着演出,身旁是他的夫人于凤至和赵四小姐。

就在戏曲进入高潮时,谭海副官仓促地走进包厢,递上了一份急电。

这一刻是紧张的,张学良面临的是一次决定命运的选择。

战争与和平的选择那天晚上,当张学良坐上返回北京协和医院的汽车时,他必须在战与和之间作出选择。

流传甚广的“不抵抗命令”在他晚年的回忆中被解密为不实之言。

即使这个命令真实存在,也不会束缚住张的大权。

他的新崛起势力在跟蒋介石的中原大战后,与蒋并肩而立,东北军享有自治权,谁也无法轻易指使他。

旁观者们,如南京国民政府和其他军阀,或许都在心中期望着张学良能与日军缠斗。

这是一场豪赌,也是张学良意识到的铁证事实——不论胜败,他都将遭遇巨大的损失。

像猛虎与熊罴搏斗,败者负伤,胜者也疲惫不堪。

张学良非常清楚,稍有不慎,自己对北京、天津、青岛等地盘的控制就会被其他势力瓜分。

中东路事件及其影响两年前,他试图通过中东路战争收回苏联在东北的特权,却被重击而归。

这段经历让他心存忌惮。

连远东偏师的苏军都无法抗衡,那么日军关东军呢?

内有十足理由让他有所顾忌。

相似地,张学良对日军的力量与龟缩并存的现实具备一定了解。

日本的动荡经济和未完善的战备计划让他们的底气尚不能与苏联相提并论。

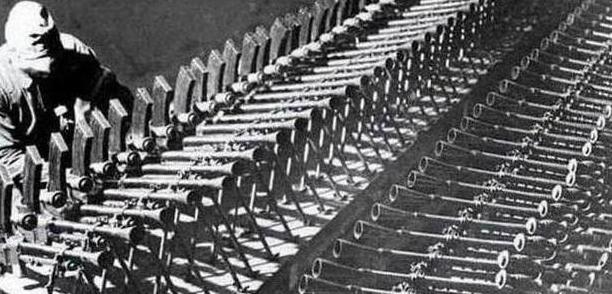

但同样的,张学良手中还有35万军队,不缺枪炮弹药,亚洲最大的奉天军械厂也是他的底气。

在他手中,已经有300架战机,无论如何,东北这片家园,需要一份坚守的勇气。

东北军与日本关东军的力量悬殊尽管如此,军力悬殊的事实摆在眼前。

日本关东军在未向本土请命的情况下,私自行动,手上仅有2.7万兵力。

他们控制的南满铁路成为日军兵力快速调度的工具,让战术上更具灵活机动性。

驻扎在辽吉黑三省的东北军正规部队有17万,然而这兵力被过于分散,难以形成有效的防御。

但东北人骨子里的韧劲儿让张学良相信,只要号令一出,地方民团武装会像潮水般掀起抵抗。

日本占领东北后七年,满井铁路线上仍有七位英雄敢于舍身炸毁敌方的运输线,更何况1931年?

那300架战机,还未翱翔于蓝天之际,已经蓄势待发。

这场冒险的不对称战斗,可能实质上岌岌可危。

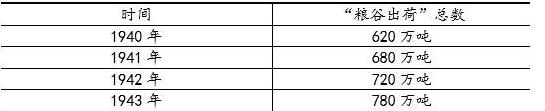

日本国内同样风雨飘摇,正遭遇前所未有的经济危机,尤其是昭和经济萧条后更为严重。

其制铁、船舶等重要产业虽未完全瘫痪,却也受重创。

全国的军队总数只有30万,而此时,真正能调动,用以增援会战的不足12万。

假如张学良选择战斗,为家园捍卫尊严,日本是否能承受这种浪费无谓军力的消耗?

在国内物资紧缺,外患纷繁的背景下,日本是否会继续加倍注入兵力,仅为东北这片尚未开发的寒壤?

结尾,张学良是否应选择战斗至今仍是个未知,但他明确意识到,选择战争的后果或许不只是地方势力的瓜分,更有可能是日本对本国经济的陷入泥潭,以及苏联对东北的虎视眈眈。

各付代价的较量中,他手握钉螺,却面对大海。

同样的棋局,如今若重新被审视,或许我们会考虑牺牲与复兴、家园与异邦之间的取舍。

历史的声音犹在耳畔,我们是否应从中找到新方向,去思考未来选择的代价与机会?