急诊科的夜晚总是喧嚣而紧张,仿佛时间在这里被按下了加速键。这天深夜,县医院急诊科迎来了一位46岁的女子,吴女士。她脸色苍白,双手扶着墙,声音颤抖:“医生,我头晕得厉害,感觉天旋地转,房子都要塌了!”她的丈夫在一旁搀扶,满脸焦急。吴女士说,这种头晕已经折磨她半年了,以为是高血压惹的祸,可吃药、理疗、针灸试了个遍,愣是没好。急诊医生一听,眉头皱了起来:这事儿,恐怕没那么简单。

吴女士的故事,就像一面镜子,照出了很多人面对头晕时的迷茫和无助。她辗转多家医院,换过无数治疗方案,却始终找不到病根。直到一位医生一语点破:“你看错科了!”真相揭开,才让人恍然大悟。这个病例不仅扣人心弦,更提醒我们:头晕不一定是脑子或血压的问题,有时答案藏在你最想不到的地方。

一、头晕来袭:高血压背了黑锅?吴女士在县城经营一家小超市,生意忙碌,生活充实。两年前,她查出高血压,医生开了降压药,叮嘱她控制饮食、适量运动,千万别让血压伤了心脑肾。她很听话,每天按时吃药,血压也稳得像个乖学生。本以为日子会这么顺顺利利过下去,可半年前的一天,噩梦开始了。

那天中午,吴女士正在超市盘点货物,突然一阵天旋地转,感觉整个世界都在晃。她赶紧扶住货架,闭上眼不敢动,心跳得像擂鼓,恶心想吐,额头全是冷汗。过了好几分钟,头晕才慢慢退去。她吓坏了,心想:是不是高血压没控制好,脑子出问题了?

丈夫赶紧开车送她到县医院急诊。医生量了血压,160/95mmHg,偏高但不算离谱。考虑到她的病史,医生担心是高血压急症或脑出血,立刻安排了头颅CT。结果很快出来:没问题!没有脑出血,也没有明显脑梗死。吴女士手脚活动正常,感觉也没异常,医生松了口气,建议住院观察。可吴女士说超市离不开人,头晕也缓解了,就拿了点药回家。

她以为,这不过是小插曲,吃吃药就过去了。可她错了。

二、噩梦重演:头晕如影随形两周后的深夜,吴女士从睡梦中惊醒。“不得了了,天塌了!”她紧紧抓着床沿,感觉房间像陀螺一样转个不停,眼睛不敢睁,一睁更晕,恶心感直冲喉咙。她吓得大喊丈夫,连夜赶到急诊。这次,医生又做了头颅CT,还是没问题。量了血压,150/90mmHg,还算稳定。医生怀疑是脑血管缺血,开了些通血管的药,强烈建议住院查个头颅MRI,看得更清楚些。

吴女士却又拒绝了:“超市忙,实在走不开。”她拿了药,答应去神经内科门诊看看。几天后,她抽空挂了号。神经内科医生听完她的描述,安排了头颅MRI和脑血流图。结果显示:少许腔隙性脑梗死,还有椎基底动脉供血不足。

“腔隙性脑梗死是小血管堵了,没啥大碍,但提醒你要控制好血压血糖。”医生解释,“至于头晕,可能是椎基底动脉供血不足,年纪大了,血管有点硬化,容易这样。”他开了两周的通血管药,让吴女士回去吃着试试。

吴女士满怀希望地吃了药,可半点效果没有。头晕还是时不时来袭,每次都像坐过山车,天旋地转,持续十几秒到一分钟,缓过来后整个人像虚脱了。她不甘心,又回去复诊。医生加做了颈椎MRI,发现椎间盘突出,虽然不严重,但可能压迫血管或神经,引起头晕。医生建议做理疗,如果不行再考虑手术。

吴女士照做了几天理疗,可头晕还是没好。有一次理疗中,她转头时又晕得差点摔倒,吓得她再也不敢继续。她气愤地说:“花了钱,受了罪,咋一点用没有?”

三、求医无门:从推拿到中药,折腾一场空吴女士的耐心被耗尽了。理疗没效果,医生还说她“不至于走不过来”,这让她火冒三丈:“病在我身上,我还不知道有没有好?”她一气之下停了治疗,回了家。亲戚听说后,出主意:“隔壁诊所的推拿和针灸很厉害,治好了不少人,去试试!”

吴女士半信半疑:“医院的推拿我都试过了,没用。”亲戚却说:“手法不一样,效果天差地别!”被头晕折磨得没了办法,吴女士去了诊所,做了三天推拿和针灸,花了1500块。效果呢?她摇摇头:“好像稍微好点,但还是晕,太贵了,不去了。”

又有人推荐县中医院的老中医,说治头晕有一手。吴女士费尽心思挂上号,老中医看了舌头,摸了脉,说她是风寒风热、阴虚,开了七天中药,2000多块,自己出一半。她满心期待地喝药,可苦得要命的药汁喝完,头晕却更频繁了。只要一转头,世界就翻转,害得她连超市的活儿都不敢干了。

吴女士的脾气也大了,动不动就烦躁。她开始怀疑:是不是得了什么绝症?她甚至想关了超市,去省城大医院看看。

四、峰回路转:市医院医生的“神转折”

四、峰回路转:市医院医生的“神转折”就在吴女士绝望之际,朋友提到市医院的胡医生,据说专治头晕,还流传着有“祖传偏方”的传说。吴女士将信将疑:“市医院的医生哪来的偏方?”朋友却说:“他家几代行医,太爷爷、爷爷都是医生,偏方不稀奇!”吴女士心动了,挂了胡医生的号。

胡医生40岁出头,斯文儒雅,笑容温和。吴女士一股脑儿诉说自己的遭遇,语速快得像连珠炮,生怕时间不够。胡医生却说:“慢慢讲,不急,时间够。”这句话像暖流涌进吴女士心头,她眼眶一热,差点掉泪。

听完描述,胡医生笑了:“你的眩晕,不归神经内科管,得看耳鼻喉科。”吴女士愣了:“头晕看耳鼻喉?跟耳朵啥关系?”胡医生问:“每次眩晕持续多久?”“十几秒,最多一分钟。”“有5分钟吗?”“哪有5分钟?那我早受不了了!”吴女士摆摆手。

胡医生点头:“这很可能是梅尼埃病或良性阵发性位置性眩晕(BPPV),都是耳朵的毛病。颈椎病?不至于引起这么严重的眩晕。颈椎病大多是肩膀痛、手麻,眩晕少见。脑血管问题?你的MRI和CT都没大事儿。”他顿了顿,“至于偏方?哪有灵丹妙药!得查清楚病因,对症下药。”

吴女士半信半疑,耳朵能让人晕成这样?她决定先回县医院耳鼻喉科看看,毕竟超市还得顾着。

五、误诊再现:县医院的“老调重弹”回到县医院,吴女士挂了耳鼻喉科门诊。医生听完症状,摆摆手:“不像耳朵问题,可能是颈椎或脑血管,吊点针通通血管吧。”吴女士气不打一处来:“要是这招管用,我早好了,还用遭这罪?”她彻底失望,决定关几天超市,专程回市医院找胡医生推荐的耳鼻喉科专家。

市医院的耳鼻喉科医生是个爽朗的中年人,听完吴女士的经历,笑着说:“你这症状,八成是BPPV,也叫耳石症。发作短,没耳鸣、听力下降,典型得很!”他让吴女士躺到检查床上,做Dix-Hallpike试验——转头、快速卧倒。

刚躺下,吴女士大叫:“不行了!太晕了!房子要塌了!”她紧紧抓着床沿,满脸惊恐。医生却很淡定,观察到她双眼快速震颤(眼震),笑着说:“果然是BPPV!这反应再经典不过了。”

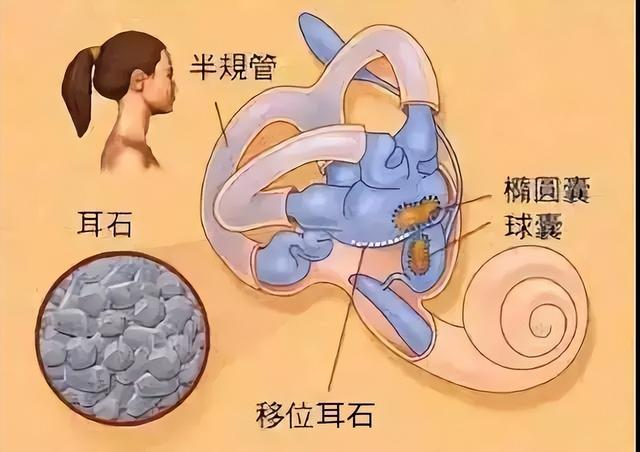

六、耳石症:头晕的“真凶”现身BPPV,全称良性阵发性位置性眩晕,俗称耳石症,是前庭系统疾病。耳朵里有个叫内耳的结构,负责平衡。内耳的耳石(微小碳酸钙晶体)本该固定在原位,可一旦脱落,漂到半规管里,头位改变时,耳石乱跑,刺激神经,就引发天旋地转的眩晕。据《美国耳鼻喉科学会杂志》(Otolaryngology-Head and Neck Surgery)统计,BPPV占周围性眩晕的20%-30%,多见于中老年人,女性略多。

吴女士的症状完美吻合:短暂发作(十几秒到一分钟)、转头诱发、无耳鸣听力下降。医生解释:“耳石症病因不清,可能跟老化、头部外伤、病毒感染有关。你的颈椎和脑血管问题都不是主因,顶多是巧合。”

吴女士松了口气:“终于找到原因了!能治好吗?”医生说:“BPPV多数能自愈,但我们可以用手法复位把耳石‘赶’回原位,效果很好。药物像倍他司汀帮不上大忙,复位是关键。”他当场做了Epley手法,引导吴女士转头、翻身,调整耳石位置。复位后,她试着转头,眩晕果然轻多了。

医生还教了家属复位方法:“在家发作可以试试,但别乱来,最好来医院。”吴女士问:“能不能手术,一次性解决?”医生摇头:“没必要!手术风险大,效果未必好。很多患者不治也可能自愈。”

七、好转与反思:分科细化的“双刃剑”吴女士住进耳鼻喉科,完善了前庭功能检查,确诊BPPV。经过几次复位,眩晕明显减少,出院时几乎不发作。她笑着说:“早知道是耳朵问题,我也不用折腾半年!”回家后,她按医生建议避免快速转头,眩晕再没严重发作。或许是复位起了效,或许是自愈,谁也说不清,但不晕就是最大的幸福。

这个病例像一出戏剧,充满波折,却发人深省。吴女士的头晕被误认为是高血压、脑血管缺血、颈椎病,甚至被中医归为阴虚,却没人想到耳朵。为什么?现代医学分科越来越细,医生往往局限于自己领域,忽略跨学科的可能。神经内科盯着脑子,骨科盯着颈椎,县医院的耳鼻喉科医生甚至没认出BPPV,足见基层诊疗的局限。

胡医生的出现,像一道光,打破了误区。他的全局思维和耐心倾听,不仅帮吴女士找到方向,也提醒我们:好医生不只看病,更要看人。BPPV不算致命,却能让人痛不欲生。吴女士的半年求医路,折射出多少患者的无奈与坚持。

八、眩晕科普:别让耳朵背锅太久眩晕不是小事。据世界卫生组织(WHO)数据,全球约20%-30%的人一生中经历过眩晕,其中周围性眩晕(如BPPV、梅尼埃病)占70%以上。BPPV是其中最常见的类型,特点是位置诱发、短暂发作,常被误诊为颈椎病或脑血管病。

眩晕的常见原因周围性眩晕(耳朵问题):BPPV:耳石脱落,占眩晕的20%-30%。梅尼埃病:内耳积水,伴耳鸣、听力下降。前庭神经炎:病毒感染引发,眩晕持续数天。中枢性眩晕(脑子问题):脑梗死、脑出血:常伴手脚麻木、言语不清。小脑病变:可能有共济失调。其他:低血压、贫血:头晕多为“发飘感”,无天旋地转。颈椎病:眩晕少见,多为肩颈痛、手麻。心理因素:焦虑、抑郁可引发“假性眩晕”。

眩晕的常见原因周围性眩晕(耳朵问题):BPPV:耳石脱落,占眩晕的20%-30%。梅尼埃病:内耳积水,伴耳鸣、听力下降。前庭神经炎:病毒感染引发,眩晕持续数天。中枢性眩晕(脑子问题):脑梗死、脑出血:常伴手脚麻木、言语不清。小脑病变:可能有共济失调。其他:低血压、贫血:头晕多为“发飘感”,无天旋地转。颈椎病:眩晕少见,多为肩颈痛、手麻。心理因素:焦虑、抑郁可引发“假性眩晕”。吴女士的教训告诉我们:眩晕不能一概而论。天旋地转的眩晕,多半是前庭问题;头重脚轻的晕,可能是血压或贫血;持续数天的重度眩晕,要警惕脑血管病。

如何应对眩晕?及时就医:发作时记录持续时间、诱因(如转头、起床),有助于医生判断。选对科室:周围性眩晕看耳鼻喉科,中枢性眩晕看神经内科。避免误区:别一头晕就想到颈椎或脑梗,盲目推拿可能加重耳石症。生活调整:规律作息,减少压力,避免快速转头或低头。警惕红旗:眩晕伴听力下降、耳鸣、手脚无力、言语不清,立即就诊,排除脑血管病。

美国梅奥诊所(Mayo Clinic)建议,BPPV患者接受手法复位后,80%-90%可显著缓解。若反复发作,可重复复位,无需手术。倍他司汀等药物对BPPV作用有限,主要用于梅尼埃病。

九、写在最后:倾听身体,别走弯路吴女士的半年求医路,像一场马拉松,跑得辛苦,却差点偏离终点。眩晕让她从自信的超市老板娘变成焦虑的“病人”,幸好,她遇到了胡医生,拨开迷雾,找到真相。这不仅是一个病例,更是一个提醒:健康无小事,别让误解偷走你的幸福。

耳石症听起来陌生,却可能藏在你每次转头时的眩晕里。高血压、颈椎病常被当作“万能背锅侠”,但真正的病因,往往需要一双慧眼去发现。愿我们都能学会倾听身体的信号,选对方向,不走弯路。

就像吴女士出院时说的:“不晕了,世界都亮了!”愿你我的世界,也永远明亮。