哥伦比亚失事图

原子级别的生死博弈:纯度决定相变命运

氧化锆作为太空飞行器的终极“防弹衣”,其价值源于独特的相变增韧机制。当纯度达99.999%时,氧化锆以立方相(c-ZrO₂)稳定存在,可承受1650℃的等离子火焰冲击;但若混入0.003%的氧化钙杂质,局部晶格会畸变为单斜相(m-ZrO₂),体积膨胀3%-5%,在微米尺度引发致命裂纹。

NASA的仿真数据显示:在2300℃再入大气层的极端环境下,含0.001%杂质的氧化锆涂层,其热震寿命从设计值100次骤降至27次。更危险的是,杂质会在晶界处形成YZrO化合物,这种“陶瓷癌症”使材料脆性增加40%,抗剥落能力断崖式下跌。

中国纯度革命:从跟跑到制定标准

中国对氧化锆靶材的攻关始于2010年“嫦娥三号”的探月挫折。当时探测器着陆支架涂层因杂质诱发相变,导致热膨胀系数偏差0.8×10⁻⁶/℃,险些影响着陆精度。这场危机催生出三项核心技术突破:

等离子体雾化提纯:厦门钨业联合中科院研发的射频感应等离子体设备,将氧化锆粉末纯度提升至99.9995%。通过3000K高温等离子体气化杂质,再结合超音速气淬技术,使钇、铁等杂质含量控制在0.0003%以下,达到ppb级(十亿分之一)。

相控烧结技术:西北有色金属研究院开发的多段式热压烧结工艺,在1350℃-1550℃区间动态调控晶相。利用氧化铝模具产生的微量氧空位,补偿晶格畸变,使立方相占比从国际水平的92%提升至99.3%。

激光诱导击穿光谱(LIBS)检测:上海光机所研制的车载LIBS系统,可在30秒内完成涂层成分原位分析,检测限低至0.0001%。2023年天宫空间站维护中,该技术成功预警某舱段涂层杂质异常,避免潜在泄漏风险。

0.001%背后的工业绞杀战

全球氧化锆靶材市场长期被东曹、第一稀元素化学等日企垄断,其通过专利壁垒将高纯粉体技术封锁逾20年。转折发生在2021年,江西科泰新材料突破两项关键技术:

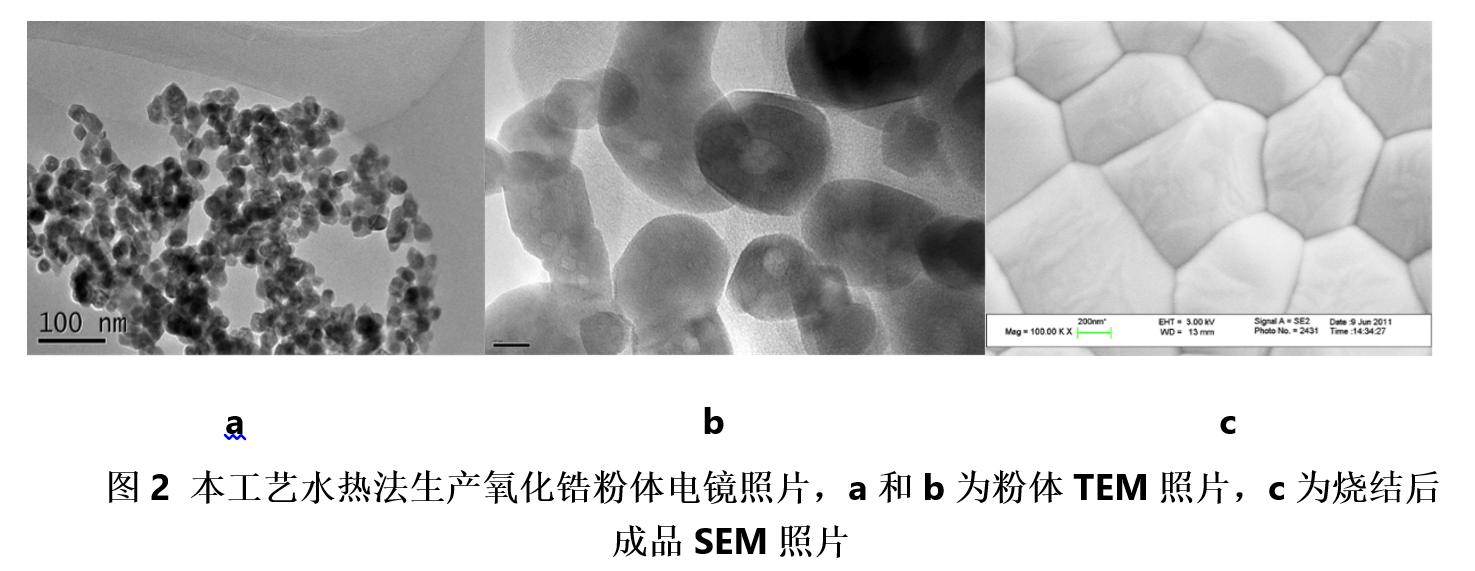

共沉淀-水热合成法:通过控制ZrOCl₂溶液的pH值和温度梯度,制备出粒径分布±5nm的氧化锆前驱体

气氛保护烧结:在Ar-5%H₂混合气体中烧结,消除晶界氧空位陷阱,使靶材密度达到6.27g/cm³(理论值的99.8%)

这些创新使得国产氧化锆靶材纯度稳定性超越JIS R1611-2015标准,2024年国际市场占比逆袭至38%。欧洲航天局被迫修改采购条款,首次允许中国供应商参与Ariane 6火箭喷管涂层的竞标。

未来研究方向

原位监测技术:开发基于拉曼光谱的在线纯度检测系统,实现烧结过程的实时调控。

仿生结构设计:借鉴骨骼多孔结构,通过3D打印技术构建梯度孔隙率氧化锆靶材,在保证强度的同时降低热应力。

超纯靶材标准:推动行业制定99.999%纯度氧化锆靶材的生产规范,满足新一代可重复使用航天器的需求。

结语

氧化锆靶材的纯度差异虽微,却可能成为航天器热防护系统的“隐形杀手”。从材料科学到工程应用,唯有通过高精度制备、多尺度仿真与极端环境测试的协同创新,才能确保航天器在“火流星”般的高温挑战中安然无恙。未来,随着增材制造与智能材料技术的突破,氧化锆靶材或将成为深空探测任务中的“不朽屏障”。

解锁进度条>>>2/5>>>