1949年12月的一个寒冷清晨,一列装载着特殊"农副产品"的列车,从北京缓缓驶出。车厢里,整整齐齐地摆放着来自山东的胶州大白菜、莱阳梨、章丘大葱和潍县萝卜,总重量达2万斤。这些普通的农产品,在当时却肩负着一项特殊的使命。

列车向北驶去,穿过广袤的东北平原,驶向遥远的莫斯科。这趟列车承载的不仅是一车厢的蔬果,更是新中国工业化的希望。而这些看似普通的山东特产,又将如何在斯大林的70大寿上,为新中国换来改变命运的机遇呢?

一、莫斯科之行的背景

1949年的深秋,当庆祝新中国成立的礼炮声还在人们耳边回响时,北京中南海的一间会议室里却是愁云密布。周恩来总理正和几位部委负责人研究一份工业生产报告,报告显示:全国钢铁日产量仅有50吨左右,还不及一个中等规模工厂的产量。

"这哪够啊!"一位老同志拍着桌子说道,"光是修复被破坏的铁路,这点钢铁连一年都撑不过去!"

确实,新中国成立之初面临的困境远比想象中更为严峻。国民党撤退时,不但带走了大量的黄金外汇,还炸毁了众多重要工业设施。仅在上海,就有超过200家工厂被严重破坏。

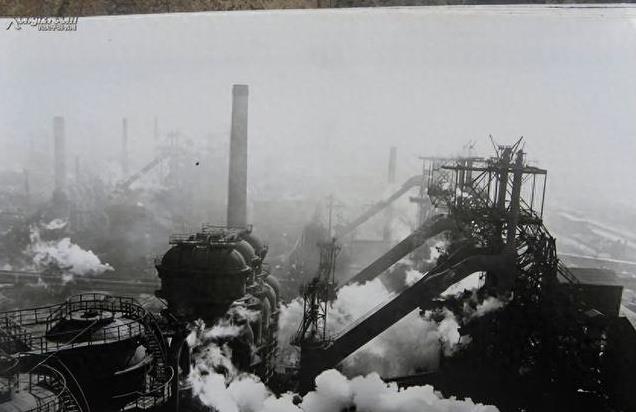

在东北,情况更是令人揪心。这片昔日的工业重地,曾有"东方鲁尔"之称,如今却是一片萧条。原本最先进的鞍钢,此时连一座完整的高炉都找不出来。工人们只能用土法上马的简易炉子,勉强维持着最基本的生产。

"必须尽快恢复工业生产能力!"这句话在当时的每一次会议上都会被反复提起。可是,百废待兴的新中国既缺乏资金,又无法从西方获得技术支持。

就在这时,一个消息传来:12月21日是斯大林70岁寿辰。对新中国来说,这无疑是一个千载难逢的机会。

"去莫斯科!"毛主席当即拍板,"苏联是工业强国,也是我们的社会主义大哥,这次一定要把工业援助的事情谈成!"

可是,新中国该如何表达诚意呢?黄金外汇所剩无几,工业产品更是无从谈起。经过反复商议,一个大胆的想法浮现出来:用中国特色农产品做贺礼!

这个提议一经提出,立刻得到了众人的赞同。当时的苏联虽然工业发达,但由于地理位置的限制,新鲜蔬果十分匮乏。而中国恰恰在这方面极具优势。

很快,一份详细的采购清单就被拟定出来。山东的农产品以其独特的品质,成为了这份清单的主角。胶州大白菜以其肉质鲜嫩,莱阳梨以其香甜多汁,章丘大葱以其风味独特,潍县萝卜以其脆嫩爽口,各具特色。

1949年12月6日,一支特别采购队伍抵达山东。短短三天内,他们就完成了2万斤农产品的采购任务。在当地干部和群众的帮助下,这些珍贵的农产品被小心翼翼地装车运往北京。

"一定要保证新鲜!"负责押运的同志们严格执行着上级的要求。在寒冷的冬季,他们用稻草和棉被将果蔬仔细包裹,遇到颠簸路段就放慢速度,生怕磕着碰着。

这趟特殊的运输任务,在当时的铁路系统可以说是前所未有。沿途的铁路工人都接到了特别通知:优先保障这趟车队的通行。

就这样,装载着2万斤山东特产的专列,踏上了前往莫斯科的漫漫长路。这些来自齐鲁大地的农产品,将在遥远的克里姆林宫,为新中国的工业化书写一个传奇的开端。

二、特殊的寿礼选择

1949年11月下旬,一场特殊的礼品评选会议在北京召开。与会者既有外交部的同志,也有来自各省的农业专家。会议的任务只有一个:为即将到来的莫斯科之行挑选最合适的寿礼。

"斯大林同志一向以简朴著称,金银珠宝恐怕不合适。"一位外交部的老同志说道。确实,在当时的国际外交场合,送葡萄酒、茶叶、丝绸等传统礼品是惯例。但这次不同,这不仅是一份生日礼物,更关系到新中国工业化的未来。

会议进行到第三天,一位来自山东的农业专家提出了建议:"我们山东的农产品独具特色,既新鲜又少见,何不试试?"

这个提议立刻引起了与会者的兴趣。当时的苏联虽然工业发达,但受限于气候条件,新鲜蔬果十分稀缺。特别是在寒冷的冬季,莫斯科的餐桌上很难见到绿色蔬菜。

很快,专家们就拟定了一份详细的农产品清单。胶州大白菜以其甘甜爽口、不烂不破为首选。这种大白菜经过腌制后不但不会变质,反而别有一番风味。据说当年德国人在青岛修建铁路时,就对这种大白菜赞不绝口。

莱阳梨的选择更是大有来头。这种梨不但个头饱满,而且香甜多汁,最难得的是耐储存。早在明朝时期,莱阳梨就曾作为贡品进献皇宫。如今选它作为国礼,可谓实至名归。

章丘大葱的入选颇有趣味。当时有位老同志说:"苏联人喜欢在餐前喝伏特加,我们的大葱可是最好的下酒菜!"这话引得满堂大笑,但章丘大葱确实名不虚传,其特有的辛香味可以激发食欲,在寒冷的冬季更是难得的佳品。

至于潍县萝卜,其入选原因则是因为它可以多样烹饪。这种萝卜既可以生食,又可以熟食,还可以晒干储存,可谓一物多用。更重要的是,它富含维生素,在冬季补充营养最为合适。

为了确保这批农产品的品质,山东省特别抽调了一批农业专家到产地实地把关。每一棵白菜、每一个梨子都要经过严格挑选,不但要个头均匀,更要无伤无损。

包装工作也是一大考验。当时的工作人员想出了一个妙招:用稻草将每一件农产品都仔细包裹,再用棉被覆盖,这样既能保温,又能防止碰撞。

12月10日,这批特殊的国礼终于装车完毕。为了确保万无一失,铁路部门专门调配了一批经验丰富的员工担任押运工作。他们在车厢内安装了温度计,每隔两小时就要检查一次温度变化。

一位老铁路工人后来回忆说:"那段时间,我们把这些农产品当成宝贝一样照看。每到一个站点,都要检查一遍包装是否完好,温度是否适宜。生怕出一点差错。"

这批看似普通的农产品,承载着新中国的诚意和期望,向着莫斯科缓缓驶去。没有人能想到,这些来自山东的特产,将在远方的克里姆林宫,换来怎样的惊喜。

三、惊人的外交成果

1949年12月16日清晨,莫斯科下起了鹅毛大雪。克里姆林宫外的卫兵们顶着风雪,依然笔直地站在岗位上。这一天,他们等待的是一位特殊的客人——新中国的最高领导人毛泽东。

当天上午10点,毛主席的专列缓缓驶入莫斯科火车站。站台上,苏联政府高级官员早已等候多时。令人意外的是,斯大林破例亲自来到火车站迎接。这在当时的苏联外交史上是极为罕见的。

"欢迎!欢迎!"斯大林热情地与毛主席握手。虽然两人都需要翻译交谈,但丝毫不影响见面的热烈气氛。

当天下午,载有山东特产的专列也抵达了莫斯科。苏方派出专门的运输队伍,将这批特殊的寿礼小心翼翼地运送到克里姆林宫。

"这是中国北方最好的农产品!"当斯大林看到这些保存完好的新鲜蔬果时,连连称赞。他特别对那个头硕大的胶州大白菜产生了浓厚兴趣,当场就请厨师切了一片品尝。

12月21日,斯大林的70岁寿宴在克里姆林宫举行。宴会上,一道用胶州大白菜制作的俄式泡菜格外引人注目。据说斯大林特意将这道菜推荐给其他国家的使节品尝。

酒过三巡,斯大林突然对毛主席说:"中国的农产品很不错,但我听说你们更需要工业设备?"

这句话正中毛主席下怀。他立即将准备好的工业援助方案拿了出来:"我们最需要的是钢铁工业的支持。"

斯大林认真听完汇报后,立即表示:"苏联一定全力支持中国的工业建设!"他当场就召来了工业部长,要求尽快拟定具体援助计划。

接下来的日子里,中苏双方展开了密集的会谈。从钢铁冶炼到机械制造,从技术培训到设备采购,一项项合作协议逐渐成形。

最让中方代表团感动的是,苏联不但答应提供最先进的工业设备,还承诺派遣顶级专家到中国指导建设。这在当时的国际援助史上也是极为罕见的。

1950年2月14日,具有历史性意义的《中苏友好同盟互助条约》正式签署。其中最重要的一项内容,就是苏联承诺帮助中国恢复和改建东北工业基地。

条约签署后,斯大林对毛主席说:"我相信,在不久的将来,中国一定会建成自己的工业体系。"

就这样,一批来自山东的农产品,在莫斯科换来了改变中国工业命运的机遇。这批价值不过千把块钱的特产,最终为新中国带来了价值数亿美元的工业援助。

当载有第一批苏联工业设备的专列抵达中国时,曾经押运农产品到莫斯科的那位老铁路工人感慨地说:"谁能想到,我们送去的是大白菜和萝卜,换回来的却是钢铁和机器啊!"

四、三大工程的诞生

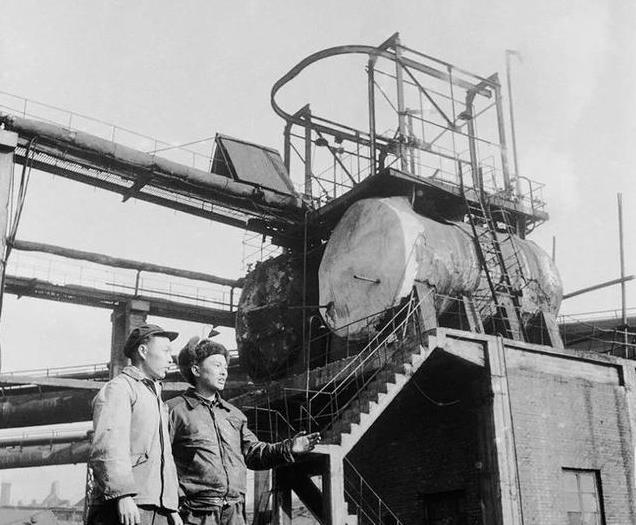

1950年3月的一天,鞍山钢铁厂的大门口格外热闹。一支由二十多位苏联专家组成的技术团队,正在厂长的陪同下参观厂区。这些专家都是从莫斯科直接派来的顶尖人才,他们将负责鞍钢改造的技术指导工作。

"情况比预想的还要糟糕。"带队的首席专家伊万诺夫通过翻译说道。眼前的鞍钢,与其说是一座钢铁厂,倒不如说是一片废墟。原有的高炉大多成了废铁,厂房也是千疮百孔。

但这些专家们并没有退缩。当天下午,他们就在厂部会议室召开了第一次技术会议。经过整整一天的讨论,一个宏大的改造方案逐渐成形。

"我们要建设三个核心工程!"伊万诺夫用粉笔在黑板上写下了三个数字:"第一,七号高炉,这将是远东地区最先进的炼铁设备。第二,大型轧钢厂,为中国的工业发展提供基础材料。第三,无缝钢管厂,生产高精度工业用管。"

这三大工程的规模之大,让在场的中方人员都倒吸一口凉气。仅七号高炉一项,就需要动用数万吨钢材,投入数千名工人。更不要说还要从苏联运来大量的精密设备。

但时间不等人。1950年4月15日,三大工程同时开工。苏联专家们带来的不仅是技术,更有一种新的工作方式。他们要求工地24小时不停工,技术人员必须轮班驻守现场。

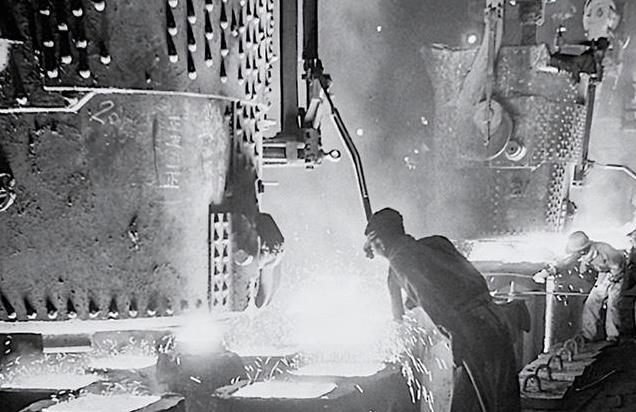

"质量就是生命!"这句话成了工地上最常听到的口号。在苏联专家的坚持下,每一根钢筋、每一块混凝土都要经过严格检验。不合格的材料,坚决不准使用。

建设过程中也遇到了不少困难。有一次,七号高炉的关键设备在运输途中受损。按常规做法,要等到苏联重新制造运来,至少需要半年时间。

但专家们想出了一个绝妙的主意:由苏联工程师指导,中国工人现场修复。他们搭起简易工棚,带着工具和图纸,硬是在工地上完成了这项精密工作。

1951年春天,一个意外的发现让工程又有了新突破。在清理厂区废料时,工人们发现了大量可以回收利用的零部件。苏联专家们立即组织人手进行分类整理。这些"废料"不但节省了大量材料,还为工人们提供了难得的实物教材。

施工现场还经常能看到这样的场景:苏联专家们一边干活,一边教中国工人念俄语单词。很多技术工人就是在这样的"现场课堂"中,既学会了技术,又掌握了俄语。

三大工程的规模之大,远远超出了当时中国的工业能力。为了保证施工进度,全国各地的工厂都开始支援鞍钢。上海的机床厂放弃了其他订单,专门为鞍钢生产设备。重庆的钢铁厂连夜赶制钢材,昼夜不停地往鞍山运送。

在工地上流传着这样一个故事:有一次,一台重要设备突然出现故障,整个工程面临停工。一位年轻的苏联工程师二话不说,钻进设备底下,在零下二十多度的严寒中一待就是一整天,直到找出故障原因。当他从设备底下爬出来时,厚厚的棉衣都已经被油污浸透了。

五、工业化的历史转折

1952年冬天的一个清晨,鞍钢七号高炉前聚集了上千名工人。这座高耸入云的巨型建筑,在初升的朝阳下闪烁着金属的光泽。今天,它将进行第一次试车运行。

"请各就各位!"随着苏联首席专家伊万诺夫一声令下,高炉开始轰鸣。看着炉内的温度计数字不断攀升,现场的每个人都屏住了呼吸。

突然,一股灼热的钢水从出铁口奔涌而出。"成功了!"现场爆发出雷鸣般的掌声。这是新中国成立以来最大的高炉首次出铁,标志着三大工程的第一个里程碑已经达成。

消息很快传遍了全国。但鞍钢的工人们知道,这仅仅是开始。大型轧钢厂和无缝钢管厂的建设仍在紧锣密鼓地进行中。

一位老工人后来回忆说:"那时候,整个鞍山市仿佛都成了一个大工地。半夜三更,你走在街上,还能听见工地上传来的机器轰鸣声。"

全国各地的支援也从未间断。杭州的纺织厂为工地赶制防寒服,广州的橡胶厂专门生产耐高温的防护手套,西安的仪器厂则提供精密的测量设备。

1952年春节前夕,一件小事让整个工地都为之动容。当时正值寒冬,施工现场的地面结了厚厚的冰。一位苏联专家不慎摔倒,手臂骨折。但他坚持不去医院,只是简单包扎后就回到了工作岗位。

"工期不等人啊!"这位专家通过翻译说道,"我的手臂可以慢慢养,但工程不能停。"

到了1952年夏天,大型轧钢厂也开始试生产。第一批钢材出炉时,质检员惊喜地发现:产品质量完全达到了国际标准。苏联专家们连连称赞:"这些钢材可以直接用于造船和重型机械!"

1953年初,三大工程的最后一个项目——无缝钢管厂也竣工投产。当第一根无缝钢管从生产线上滑出时,在场的工人们都激动得热泪盈眶。这意味着,中国终于拥有了自己的高精度工业管材生产线。

一位参与建设的老工程师说:"那时候我们总开玩笑说,用大白菜换来的工程,结果却给我们带来了'真金白银'。"

三大工程的建成,让鞍钢一跃成为亚洲最大的钢铁联合企业。更重要的是,通过这次建设,中国培养出了第一批工业建设人才。据统计,仅在建设期间,就有超过五千名技术工人在苏联专家的指导下掌握了先进技术。

1953年5月,当最后一批苏联专家离开鞍山时,整个车站挤满了前来送行的工人。一位老工人举着一个用报纸包着的物件,递给了送他最常指导的专家。专家打开一看,原来是一颗新鲜的大白菜。

这颗来自中国的大白菜,见证了一段跨越国界的友谊,也见证了中国工业化征程的重要一步。而当年那趟运往莫斯科的农产品专列,也永远铭刻在了中国工业发展的史册之中。