世人皆知金庸笔下有个神秘的教派,教众个个身怀绝技,教主更是威震武林的一代豪雄。这个教派便是明教,而在武侠小说中,明教的形象已经深入人心。

然而鲜为人知的是,这个在小说中呼风唤雨的明教,竟然真实存在于历史长河之中。更令人惊讶的是,它还有一个如今已经被世人遗忘的本名。

这个宗教曾经在世界舞台上大放异彩,它的教义横跨东西方,影响力遍及欧亚大陆。它既有波斯的神秘色彩,又有佛教的庄严肃穆,甚至还影响了欧洲的宗教改革运动。

然而,这样一个曾经辉煌的世界性宗教,为何最终会销声匿迹,在历史长河中消失得无影无踪?

一、波斯王室血统的圣人

公元216年,在古波斯帝国巴比伦行省的一座小城中,一个注定不平凡的婴儿呱呱坠地。这个婴儿就是日后创立摩尼教的摩尼,他的出生为这个城市带来了不一样的气息。

摩尼的母亲出身高贵,是安息王室的后裔。在那个时代,安息王室的血统意味着至高无上的地位和无与伦比的荣耀。然而,摩尼的父亲帕提克却是一位虔诚的基督教徒,他属于当时颇具影响力的厄勒克塞教派。

在古波斯的土地上,帕提克的教派以其严苛的教规闻名。每天清晨,年幼的摩尼都要跟随父亲做祷告,食素戒荤,甚至要在寒冷的河水中进行浸礼。这样的生活对于一个孩子来说无疑是艰苦的,但正是这些经历,为他日后创立新教派奠定了基础。

摩尼的童年并不寻常。他既能在母亲的熏陶下接触到波斯贵族的高雅文化,又能在父亲的带领下体验虔诚的宗教生活。在巴比伦的集市上,他经常能看到来自不同地方的商人,听到各种宗教的教义。有时是波斯祆教徒在歌颂光明之神阿胡拉·马兹达,有时是佛教徒在讲述释迦牟尼的故事,还有犹太教徒在诵读《摩西五经》。

这种独特的成长环境让年轻的摩尼逐渐萌生了一个大胆的想法:为什么不能创造一个融合各种宗教精华的新信仰呢?

公元240年,二十四岁的摩尼做出了一个惊人的决定。在一个月圆之夜,他宣称自己得到了天使的启示。这个宣称在当时的巴比伦引起了不小的轰动,因为在那个年代,"天使启示"往往意味着神圣使命的开始。

摩尼开始在波斯各地游历传教。他并不是简单地照搬其他宗教的教义,而是试图从中提炼出最精华的部分。他采用了祆教的二元论思想,吸收了基督教的救赎理念,融入了佛教的轮回观念,甚至还借鉴了犹太教的先知传统。

在传教途中,摩尼展现出非凡的语言天赋。他能用波斯语、巴比伦语、叙利亚语等多种语言与不同的民族交流。他还精通绘画,常常用生动的壁画来阐释教义,这种独特的传教方式为他赢得了不少追随者。

这位来自波斯的圣人,凭借着独特的见解和超凡的才能,开创了一个全新的宗教体系。而这个体系,在此后的几个世纪里,将在欧亚大陆掀起惊天波澜。

二、光明与黑暗的较量

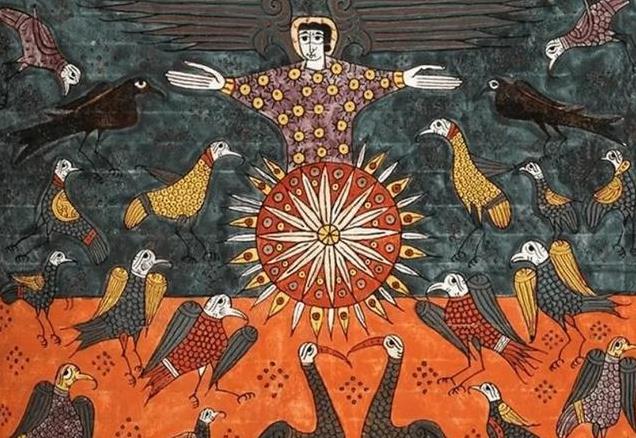

在摩尼教的世界里,一切都是二元对立的。公元241年的一天,摩尼在波斯首都泰西封的广场上首次公开宣讲这种独特的世界观。他告诉人们,整个宇宙就像一场永恒的光明与黑暗的较量。

这场宣讲引起了轰动。摩尼用一个生动的比喻来阐释他的理论:世界就像一个巨大的棋盘,光明与黑暗如同两个对弈的棋手,而人类的灵魂则是这场对弈中的棋子。

摩尼教最引人注目的,是它独特的教徒等级制度。在一次重要的布道会上,摩尼向众人详细解释了"上帝的选民"与"旁听者"的区别。"上帝的选民"是教派中的精英阶层,他们必须遵守极其严格的戒律。每天只能吃一顿素食,不得饮酒,不得结婚生子,甚至连砍伐树木都被视为破坏光明的罪过。

与之相对的是"旁听者",他们虽然地位较低,但在日常生活中却拥有更多自由。一位名叫马尔的商人就是典型的"旁听者",他可以继续经商,可以享受美食,甚至可以结婚生子。但作为回报,他必须每月向"上帝的选民"提供食物和衣物。

这种制度设计颇具智慧。在公元245年的一次重要集会上,统计显示摩尼教的"上帝的选民"仅有500人,而"旁听者"却多达5000人。这种金字塔式的结构让教派既保持了核心教义的纯粹性,又获得了广泛的群众基础。

摩尼教的修行之道也十分独特。在波斯的修行圣地,"上帝的选民"们过着极其苦行的生活。他们每天都要进行七次祷告,面向太阳跪拜。他们相信,通过这种严格的修行,可以逐渐剥离身上的黑暗,最终回归光明的本源。

在一份保存至今的古老经卷中,记载了"上帝的选民"的日常生活。清晨,他们要面向东方朗诵《光明赞歌》;正午,要诵读《净化真经》;日落时分,还要进行集体忏悔。这些仪式都是为了帮助修行者摆脱物质世界的束缚。

然而,这种极端的修行方式也带来了争议。波斯的一些贵族公开质疑:为什么"上帝的选民"可以享受"旁听者"的供养,而自己却不用劳动?为什么他们声称要远离世俗,却又依赖世俗的供养而生存?

面对这些质疑,摩尼给出了他的解释:正如农夫种植庄稼需要阳光的滋养,"旁听者"供养"上帝的选民",就是在积累自己的光明功德。只有通过这种方式,"旁听者"死后才能有机会转世成为"上帝的选民",最终获得解脱。

这种独特的教义体系和修行方式,为摩尼教在波斯乃至更广阔的地域赢得了越来越多的追随者。他们相信,通过这种方式,终有一天能够帮助光明战胜黑暗,让世界回归最初的光明状态。

三、丝路驼铃声中的东渐

公元650年,一支商队正在丝绸之路上艰难跋涉。队伍中有一位特殊的旅客,他是摩尼教僧人米罗萨,此行的目的便是将摩尼教的教义传入中土。在他的行囊中,装着一卷用波斯文书写的《摩尼经》。

当时的唐朝,正处在开放包容的鼎盛时期。长安城内,佛寺林立,僧侣往来。米罗萨发现,要在这片土地上传播摩尼教,必须另辟蹊径。于是,他开始将摩尼教的教义用佛教的语言重新诠释。

在一份保存至今的唐朝文书中,记载着一个有趣的细节。当时的朝廷重臣,户部侍郎裴休与米罗萨有过一次密谈。裴休不仅精通佛学,还暗中研究过波斯文化。这次谈话后,裴休竟成为了摩尼教的秘密支持者,并在朝中为摩尼教争取到了传教的合法地位。

更令人惊讶的是,在敦煌莫高窟发现的一份古老文书中,记载着当时有两位唐朝高官,暗中加入了摩尼教的"上帝的选民"组织。这两位高官表面上供奉佛教,实则在府邸的密室中供奉着摩尼教的圣像。

丝绸之路上的商人们在摩尼教的传播中发挥了重要作用。公元680年,一位名叫萨利赫的波斯商人,在长安城外建立了第一座摩尼教寺院。这座寺院表面上挂着佛寺的牌匾,实则是摩尼教徒秘密聚会的场所。

商人们还创造了一套独特的暗号系统。当他们在集市上交易时,通过特定的手势和暗语来辨识同教之人。一个摩尼教徒的日记中记载:"见到陌生人,先做手势摸耳三下,若对方回以双手合十,便是自己人。"

在民间,摩尼教发展出了一套神秘的仪式。每逢月圆之夜,教徒们会聚集在偏僻的山林中,举行名为"光明会"的仪式。他们身穿白衣,手持明烛,围绕火堆吟诵经文。这种仪式很快引起了民间的好奇,不少普通百姓也开始暗中参与。

一位唐朝文人在他的笔记中记载:"夜观光明会,见数百人皆着素衣,手执明烛,绕火而行,诵经声悠扬,颇令人动容。"这种极具视觉冲击力的仪式,为摩尼教在民间赢得了不少追随者。

在洛阳出土的一块石碑上,记载着当时摩尼教寺院的规模。仅洛阳一地,就有大小寺院二十余座,僧众数百人。这些寺院不仅是宗教场所,还成为了东西方文化交流的重要平台。

然而,随着摩尼教在中土的影响力日益扩大,它也开始引起朝廷的警惕。一些保守派官员开始上书,指责摩尼教"蛊惑民心","扰乱社会秩序"。这种声音逐渐在朝廷中占据上风,为日后摩尼教在中国的命运埋下了伏笔。

四、从世界性宗教到江湖传说

公元843年的长安城,一场席卷全城的宗教风暴正在酝酿。唐武宗下达了著名的"会昌灭佛"诏令,一时间,寺庙被拆,僧人还俗,钟声不再响彻长安的清晨。

在这场浩劫中,摩尼教遭受了更为沉重的打击。一份当时的官方文书记载:"拆毁大云光明寺三十二所,收缴经书一千二百卷,驱散教众八百余人。"这些数字背后,是一个世界性宗教在中土的第一次重创。

然而,摩尼教并未就此消失。在江南的山林间,一些摩尼教徒悄然改换门庭,将教派转为地下组织。他们不再自称"摩尼教徒",而是开始使用"明教众"这个新的称呼。这个改变,为摩尼教在中国的延续开启了新的篇章。

一位南宋文人的笔记中记载了一个有趣的细节。在浙江山区的一个村落,村民们每逢初一十五就会聚集在一个山洞中。洞中供奉着一尊"光明使者"的神像,村民们称之为"明尊"。这个"明尊",正是摩尼教创始人摩尼的汉化形象。

到了元代,摩尼教迎来了短暂的复兴。元朝统治者对各种宗教采取了相对宽容的政策。一份元代档案显示,仅在杭州一地,就重新建立了七座明教寺院。这些寺院表面上供奉佛像,暗地里却保持着摩尼教的传统仪式。

在福建泉州的一座古老庙宇中,考古学家发现了一块刻有双语铭文的石碑。碑文上半部分是波斯文,下半部分是汉文,记载着元代明教寺院的修建过程。这块石碑,成为了摩尼教在中国本土化过程中的重要见证。

然而,这种复兴并未持续太久。明朝建立后,朱元璋对各种民间宗教组织采取了严厉的打压政策。一份明初的官方文书中记载:"查禁异端邪教,凡称明教者,即行缉拿。"由于"明教"二字与大明国号相冲,更加重了统治者的猜忌。

在这种高压政策下,明教不得不进一步隐匿。教徒们开始将教义融入民间传说,把修行仪式伪装成乡村习俗。在江南的一些村落,至今还流传着"拜月节"的习俗,这正是古老的摩尼教"光明会"仪式的遗存。

明教的传说也逐渐演变成了江湖故事。在民间,人们开始把明教与武术、异术联系在一起。一本明代的话本小说中,就记载了一个自称"明教弟子"的江湖术士,能够"驱邪除魔,医病疗伤"的故事。

到了明朝中期,曾经显赫一时的世界性宗教,已经完全转变成了江湖帮派的代名词。它的教义被人们遗忘,它的仪式被人曲解,只在民间留下一些零散的传说。这些传说经过文人的加工,最终成为了后世武侠小说中的素材。

五、千年沉浮后的历史启示

在敦煌莫高窟的藏经洞中,考古学家发现了一批珍贵的摩尼教经卷。这些经卷使用汉语、波斯语、突厥语等多种文字书写,展现了一个世界性宗教在文化交融中的独特魅力。

一位法国学者在研究这些经卷时发现了一个有趣的现象:同样一段教义,在不同语言的版本中都经过了巧妙的本土化改编。比如在波斯文本中,光明与黑暗被描述为琐罗亚斯德教的善恶之神;而在汉译本中,这对概念则被解释为阴阳二气的对立统一。

在泉州的一座古老寺庙遗址中,考古学家挖掘出了一座独特的祭坛。祭坛的形制融合了波斯祆教的火坛、佛教的须弥座,以及道教的八卦图案。这座祭坛的设计,生动地展现了摩尼教如何在传播过程中吸收各种文化元素。

20世纪80年代,在新疆吐鲁番的一处古墓中,考古工作者发现了一幅保存完好的摩尼教壁画。壁画中的人物既有波斯贵族的装束,又有中原文士的衣冠,还有粟特商人的特征。这幅壁画,成为了古代丝路文明交融的生动见证。

在一份宋代的地方志中,记载着一个耐人寻味的故事。当地一个摩尼教寺院的主持,既精通波斯语经典,又能讲解儒家经典。他在讲经时,常常引用孔子的话来阐释摩尼教义,使得许多士大夫也对这个"异域宗教"产生了浓厚兴趣。

随着时代变迁,摩尼教在不同地区呈现出不同的面貌。在中亚,它与佛教融合,发展出独特的教派体系;在欧洲,它影响了中世纪的宗教改革运动;在中国,它则演变成了富有传奇色彩的明教。

一份元代的官方档案中记载,当时有一位波斯商人来到大都(今北京),拜访当地的明教寺院。他惊讶地发现,这里的教徒们已经完全汉化,连祭祀仪式都与故乡大不相同。这种变化,正是宗教在传播过程中不断适应本土文化的结果。

在福建晋江的一个古老村落里,至今还保留着一项特殊的习俗。每年农历七月十五,村民们会在月下举行"光明会",点燃蜡烛,诵读经文。虽然村民们已经不记得这个仪式的来源,但这正是摩尼教文化在民间的遗存。

即便摩尼教作为宗教组织已经消失,但它留下的文化遗产仍在影响着后世。在敦煌壁画中,那些独特的光明与黑暗的构图;在民间故事里,那些关于明教的传说;在建筑艺术中,那些融合东西方特色的寺院设计,都成为了珍贵的文化遗产。

在大英博物馆的一个展厅里,陈列着一件来自古代中国的摩尼教文物。这是一座小巧的铜质佛龛,龛内既有波斯风格的火焰纹饰,又有中国传统的莲花图案。这件文物,见证了一个世界性宗教在东西方文化交汇中的独特历程。