安史之乱后的唐朝为何还能延续150年?因为中央控制了这三个地方

世人皆道安史之乱后的大唐,已是日薄西山、气数将尽。可谁又能想到,这个饱经战火的帝国,不仅挺过了这场灭顶之灾,还在之后延续了整整150年!

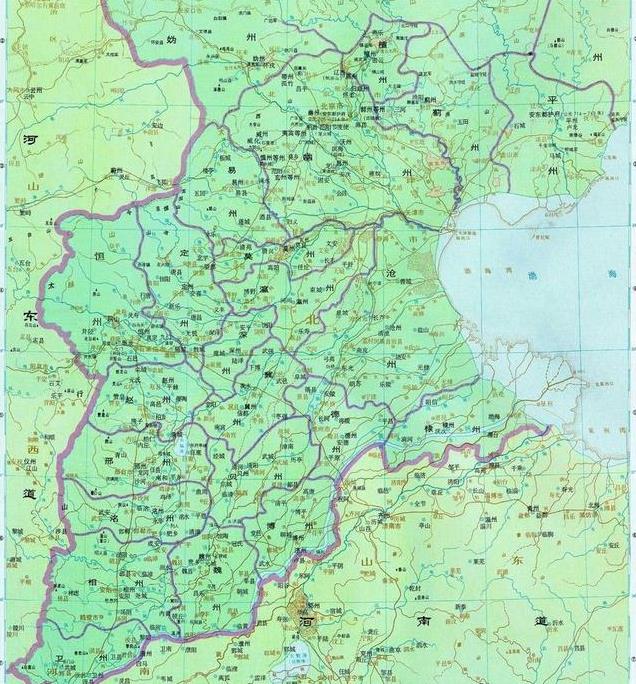

要知道,安史之乱可不是一场简单的叛乱。它打破了唐朝精心构建的边防体系,让原本守卫边疆的藩镇势力,纷纷在内地扎根。一时间,群雄并起、诸侯林立,朝廷就像是被困在了长安城中的困兽。

然而,就是在这样的危局之下,唐朝的统治者们展现出了惊人的智慧。他们并没有像历史上许多王朝那样,在重创之下迅速衰落。相反,通过一系列巧妙的布局,他们成功掌控了三处关键之地,让这个看似摇摇欲坠的帝国又稳稳地支撑了一个半世纪。

那么,这三个地方究竟在哪里?唐朝的统治者们又是如何运筹帷幄,让这些地方成为了维系帝国的关键支柱?

一、关中之地:帝国的心脏

贞元九年的一个清晨,长安城的钟声刚刚敲响,一支浩浩荡荡的商队便从东市驶出,向西而去。这支商队足有数百人之多,装载着江南的丝绸、茶叶,准备经由丝绸之路远销西域。

商队刚出长安不久,便看到城外驻守的神策军正在操练。这支军队可不简单,它是唐德宗专门打造的禁军劲旅,如今已发展到六万余人。

这便是安史之乱后的关中重镇长安:商贾往来不绝,军力仍然强大。可谁能想到,就在二十年前,这里还险些被吐蕃攻破!

那是建中元年,吐蕃趁着朝廷与河北藩镇交战之际,突然挥军东进。当时的关中八镇尚未建立,城外防御空虚,吐蕃兵锋一直打到了长安城下。

德宗皇帝不得不弃城而逃,往东躲到了陕州。这一逃,就是两个月!朝廷上下,人人自危。正是这次教训,让德宗痛定思痛,下定决心重整关中防务。

他先是在长安周边设立了八个军镇,史称"京西北八镇":凤翔、泾原、邠宁、鄜坊、夏绥、振武、天德、灵武。这八镇犹如八根铁柱,将长安城牢牢守护其中。

但光有八镇还不够。德宗深知,要想确保关中安全,必须掌握军权。于是他着手打造了一支新式禁军——神策军。

这支军队与以往的禁军不同。德宗特意从各地精挑细选了善战健儿,配备了最精良的武器。更重要的是,他将神策军的统帅权牢牢握在自己手中。

随着神策军不断发展壮大,朝廷对关中地区的掌控也越发稳固。到了宪宗时期,神策军已经成为了一支令人闻风丧胆的劲旅。

元和十年,淮西节度使吴少诚叛乱。宪宗派遣神策军主力出击,仅用三个月就平定了叛乱。这一战,让天下人都看到了关中军事力量的强大。

不过,关中的重要性远不止于军事。作为唐朝的政治中心,这里还汇集着朝廷最精干的文官武将。每天清晨,大明宫的朝会上,群臣济济一堂,共议国事。

而在长安的东西两市,商贾云集,货物丰富。这里不仅有来自江南的丝绸茶叶,还有西域进贡的宝马香料,可谓"珍奇罗列,应有尽有"。

德宗、宪宗两代励精图治,终于让关中这个帝国的心脏重新恢复了生机。但要维系一个庞大帝国的运转,光靠关中一地显然还不够。朝廷的目光,开始转向了另一个同样重要的地区——江淮…

二、江淮之地:财赋的命脉

建中三年的一个夏日,镇海军节度使韩滉正在扬州城中查看账簿。眼前的数字令人惊叹:仅扬州一地,年间赋税便达数十万缗,这还不包括盐铁贸易的收入。

要说江淮之地为何如此富庶,还得从一场意外说起。安史之乱时,北方战火连天,却意外推动了一场大迁徙。无数北方百姓携家带口南下,给江淮地区带来了大量人口和先进的农业技术。

这些北方来的能工巧匠,有的擅长纺织,有的精通制瓷,还有不少是久经考验的老农。他们带来的双季稻种植技术,更是让江淮地区的粮食产量翻了一番还多。

扬州的盐场上,白花花的盐堆积如山,源源不断地运往全国各地。运河码头上,装满丝绸、茶叶的船队一字排开,等待北上。这便是当时江淮地区的繁华景象。

德宗皇帝深知江淮地区的重要性。为了加强对这一区域的控制,他任命韩滉为镇海军节度使,统领十五州之地。韩滉治理有方,不仅扩充军队,还设立了专门的市舶司,管理海外贸易。

在韩滉的治理下,镇海军很快成为了南方最强大的藩镇。每年向朝廷上缴的赋税,占到了全国总额的近三成。这笔巨额财赋,成为了朝廷维持运转的重要保障。

但是,一个太过强大的藩镇,即便再忠心,也会让朝廷担忧。韩滉去世后,德宗立即着手分割镇海军的地盘,将其一分为三:浙江西道、浙江东道、宣歙池。

这三个新设的观察使地位虽然不如节度使,但各有特色:浙江西道以茶叶闻名,浙江东道以丝绸为重,宣歙池则是瓷器的主产地。三个地区互为犄角,既能保持经济繁荣,又不会威胁中央权威。

宪宗时期,朝廷更是在江淮地区推行了一项重要改革:将军政分离。此后,当地观察使主要负责收税和维持治安,军事力量则由朝廷直接掌控。

这一改革收效显著。永贞元年,江淮地区上缴的赋税达到了历史新高。源源不断的财富让朝廷有了充足的资金,得以推行各项政策,甚至还能支持对河北藩镇的军事行动。

在江南水乡的某个码头,一艘满载丝绸和瓷器的大船正在启航。这些货物将沿着运河北上,途经河南,最终抵达长安。而要保证这条运输线路的畅通,朝廷还需要牢牢掌控另一个重要地区——河南…

三、河南枢纽:运输的生命线

贞元八年的一个傍晚,汴州城外的运河码头一片繁忙。只见一支庞大的漕运船队正缓缓驶入,船上装满了来自江淮的丝绸、茶叶和粮食。这些货物将在此稍作停留,然后继续西行,运往长安。

谁能想到,就在几年前,这条运输生命线还险些被切断。当时淮西节度使李希烈叛乱,占据了汴宁一带,朝廷运往长安的物资被迫改道,不得不绕行数百里,既耽误时日,又增添了许多额外支出。

德宗皇帝深知河南地区的重要性。他在平定李希烈叛乱后,立即着手改革漕运制度。首先是在汴州设立了专门的漕运司,负责监督和调度所有过往船只。其次是设置了六个军镇,分别驻守在运河沿线的关键节点。

这六个军镇形成了一个完整的防御体系:武宁军驻守东部入口,宣武军把守中段要道,义成军则镇守西部通道。每支军镇都配备了水师和陆军,既能保护漕运船队的安全,又能应对可能发生的叛乱。

为了进一步加强对河南的控制,朝廷还在这里推行了盐铁专卖制度。在陶城、梁山等地设立官营盐场,在汝州、陈州等地开办官营铁冶。这些专卖收入不仅充实了国库,还为维持地方军队提供了稳定的财源。

随着这些措施的落实,河南地区的商业也日渐繁荣。汴州成为了南北货物中转的大都会,陈州则以其绸缎市场闻名遐迩。朝廷还在主要城市设立了市场税务司,专门征收商业税收。

宪宗时期,河南的漕运体系更是发展到了鼎盛时期。元和年间,仅汴州一地,每年经手的漕运物资就达到数百万石。大运河上的船只首尾相接,昼夜不绝。

更重要的是,这六个军镇始终保持着对朝廷的忠诚。他们不仅确保了漕运的安全,还在平定各地叛乱时发挥了重要作用。元和十四年,淮西再次发生动乱,正是这些军镇及时出兵,才使叛乱迅速平息。

到了穆宗时期,朝廷对河南的控制更加完善。在原有六镇的基础上,又增设了巡查使,专门负责监察各地官吏和军队。这支新设的监察力量,让河南的政治局势更加稳定。

就这样,通过军事布防、漕运改革和行政监察等一系列措施,朝廷牢牢地掌控了这条运输生命线。然而,在河南以北的地区,却是另一番景象。那里的河北藩镇,始终是一个难解的问题…

四、河北战略:明智的妥协

贞元十二年的一个春日,幽州节度使刘济派出的使者抵达长安,向朝廷上缴了当年的部分赋税。这位使者带来的赋税虽然不多,但德宗却格外重视,特意在大殿上当众表扬了刘济。

这一幕看似寻常,实则暗藏玄机。要知道,刘济统领的幽州军,可是河北三镇之一。这支军队有五万精兵,占据着燕云十六州的广大地域,完全可以不向朝廷纳贡。但刘济却每年都派人送来赋税,表示对朝廷的臣服。

回溯历史,河北三镇的形成还得从"四镇之乱"说起。当时的河北地区有四个强大的藩镇,他们联手反叛,一度将朝廷逼入绝境。虽然叛乱最终被平定,但德宗也意识到,想要完全控制河北地区,代价实在太大。

于是,朝廷采取了一个务实的策略:将河北分为三个军事区域,分别是幽州、成德和魏博。这三个藩镇各自为政,但名义上仍然效忠朝廷。朝廷则以默认其半独立地位为条件,换取边境的稳定。

这个策略看似是朝廷的让步,实则暗含深意。首先,三个藩镇互不统属,彼此之间还存在竞争关系。比如成德节度使王武俊就经常与魏博节度使田悦发生摩擦,两家争夺边境地盘的小规模冲突时有发生。

其次,这三个藩镇都面临着北方游牧民族的威胁。元和年间,契丹曾多次南下袭扰幽州边境。刘济不得不加强防务,投入大量人力物力抵御外敌。这种局面,反倒让朝廷省去了不少边防支出。

更妙的是,河北三镇虽然半独立,但在政治上仍需要朝廷的认可。每当节度使更替,新任节度使都要向朝廷请求任命诏书。没有这道诏书,他们就缺乏统治的合法性。

这种微妙的平衡关系,在宪宗时期得到了进一步巩固。宪宗采取了"以夷制夷"的策略,适时支持某个藩镇打击另一个,让三镇之间的力量始终保持均衡。

比如元和十年,成德节度使王承宗与魏博节度使田弘正争夺边界地盘。朝廷没有直接介入,而是暗中支持田弘正,借他的手削弱了成德的实力。这样的手段,让河北三镇始终无法联合起来对抗中央。

到了穆宗时期,这种默契已经形成了一种稳定的格局。河北三镇在内政、军事上享有相当大的自主权,但在重大决策上还是要顾及朝廷的态度。他们偶尔还会派兵协助朝廷平定其他地方的叛乱,以表示自己的忠诚。

这种看似妥协的策略,实际上为朝廷赢得了宝贵的喘息时机。它让唐朝得以集中精力经营关中、江淮和河南三地,而这三个核心区域的稳定,才是维系大唐统治的关键所在。不过,要让这三个地区和河北三镇各就其位,还需要一套精妙的制衡之术…

五、制衡之道:平衡的艺术

元和十五年的长安城,一场特殊的朝会正在举行。宰相武元衡站在殿中,向宪宗皇帝汇报了一个令人意外的建议:提拔河南观察使李愬为陇右节度使。

这个任命看似普通,实则暗含玄机。李愬是朝廷重臣出身,而陇右节度使历来由武将担任。文官入主武职,这在当时可是破天荒的先例。

但宪宗很快就批准了这个任命。因为他深知,要维持大唐的统治,光靠军事力量是不够的,必须在文武之间取得平衡。让文官统领军队,既能制约节度使的权力,又能确保军队不会脱离朝廷控制。

这种制衡之术,不仅体现在人事任命上,更体现在区域布局中。以关中和江淮为例,关中是军事重地,但财政收入有限;江淮富庶繁华,却军事力量不强。两地各有所长,互为依存,谁也离不开谁。

朝廷更是巧妙地利用了这种互补关系。比如贞元年间,江淮地区遭遇水灾,朝廷立即从关中调派神策军协助救灾。等到关中遇到旱灾时,江淮的粮食又源源不断地运往长安。

在河南地区,朝廷则采取了"分而治之"的策略。六个军镇各自独立,互不统属,但都由朝廷直接任命主帅。正是这种分散布局,让河南地区既保持了军事实力,又不至于出现一家独大的局面。

至于河北三镇,朝廷更是玩起了更高明的手段。当三镇之间发生纷争时,朝廷就适时介入调停,既显示了中央权威,又不会让任何一方坐大。

这种平衡之术,在赋税制度上也有体现。江淮地区上缴的赋税,很大一部分用于补贴关中军费;关中的军事力量,则被用来保护漕运通道;河南的商业税收,又为江淮的发展提供了保障。

到了宪宗朝,这套制衡体系更加完善。朝廷在各地设立了转运使,专门负责监督地方财政。这些转运使直接向中央负责,不受当地节度使节制。有了这道防线,地方势力就很难染指财政大权。

文官和武将之间的制衡,也有了新的发展。宪宗时期推行的"以文制武"政策,就是一个很好的例子。但凡节度使任满,必须有观察使的考核报告,朝廷才决定去留。这样一来,武将再强势,也不得不重视文官的意见。

但最精妙的制衡,还要数南北区域的经济互补。北方的马匹、皮毛运到江南,换取丝绸、茶叶;江南的丝绸、茶叶再运到北方,换取粮食、铁器。这种贸易往来,让各地都从中受益,谁也不愿意破坏这种局面。

唐朝的这套制衡体系,看似复杂,实则环环相扣。正是这种精妙的平衡之术,让一个饱经战火的帝国,又延续了整整一个半世纪。