大家接触过口吃人群吗?知道为什么医学上叫口吃吗?平时我们虽然能分辨出交流对象是不是口吃,但未必真正了解什么是“真正”的口吃。

口吃属于语言障碍的一种类型,全球约超过7000万人患有口吃,光是在美国就有300万左右,其中约5%是儿童。一些人长大成人后,口吃的状况会有所改善;但仍有许多成人,他们仍然很难控制说话的起始和时长,导致说话总是断断续续、反反复复。

口吃的典型特征时好时坏,可以随着环境的变化而变化,但就因为它的时好时坏造就了很多人的侥幸心理及诸多的误解。那么今天就浅谈一下口吃的“真相”吧!

一、与大脑有关

随着神经科学和脑科学的进步,学界对于口吃的成因开始转向了人体的一个重要组织:大脑。

密歇根州立大学的语言病理学家J·斯科特·亚洛斯(J. Scott Yaruss)表示,很久之前就有人怀疑口吃可能是神经问题导致的。而支持这一观点的数据最早出现在1991年,那时研究人员公布称口吃患者脑内血流量发生了变化。在过去的三十年里,不断有研究表明口吃的发病根源完全在于大脑。

如果只看一张口吃患者的标准大脑扫描图像,放射科医生并不会发现任何异常。只有当专家借助专门的技术,仔细观察大脑的深处结构和说话时的脑部活动时,才会发现口吃患者与普通人之间的隐约差别。

实际上,问题并不仅局限于大脑中的某一部分,而是与各部分之间的连接有关。例如,在口吃患者的大脑左半球中,与听觉和说话运动相关的两部分脑区之间的连接似乎要稍弱一些。研究人员还观察到,口吃患者联结大脑左右半球的神经纤维束“胼胝体”也存在一些结构性差别。

这些发现说明,口吃与不同脑区之间的交流滞后有关。说话尤其容易受此影响,因为不同脑区之间的协作必须在瞬间完成。

二、与家族遗传有关

神经科学家已经观察到口吃患者大脑中细微的差异,但他们并不能确定这些是造成口吃的原因还是口吃导致的结果。

2001年初,遗传学家丹尼斯•德雷尼亚收到了一封令他惊奇的邮件,其中写道:“我来自西非的喀麦隆。我的父亲有三个妻子,我一共有21个同父同母和同父异母的兄弟姐妹,几乎全都口吃。”邮件还问道:“你觉得这会不会和家族遗传有关呢?”

德雷尼亚当时在美国国立耳聋与其它交流障碍性疾病研究所工作,一直对口吃的遗传性很感兴趣。他的叔叔和哥哥都口吃,并且他的两个双胞胎儿子童年时也一度口吃。但他不太愿意只凭一封邮件就跨越整个大西洋、前往喀麦隆,也担心自己的临床技能不足以对这个家族的症状展开分析。

后来他去了趟巴基斯坦,当地有近亲通婚的习惯,可以揭示与遗传病相关的基因变异。

但即使在这些家族内部,寻找相关基因也不是件容易的事。口吃的遗传可不像血型或雀斑这些特征那样简单。不过,德雷尼亚的团队最终还是发现了四种基因变异(在巴基斯坦发现了GNPTAB,GNPTG和NAGPA三种,在喀麦隆发现了AP4E1一种)。据他估计,多达五分之一的口吃都与这些基因变异有关。

三、与多巴胺的联系有关

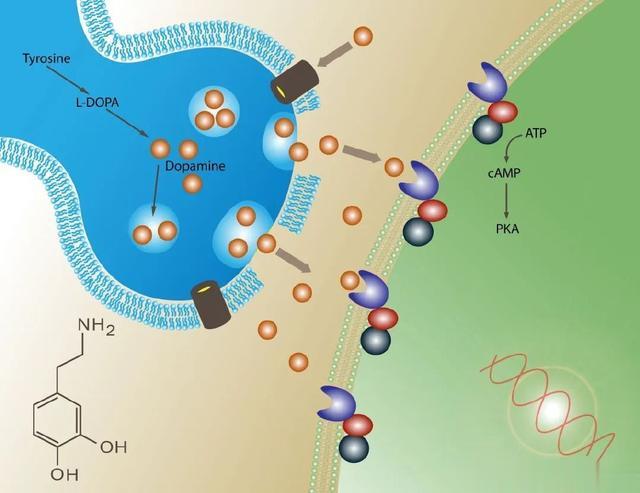

上世纪90年代,马奎尔和同事们首次利用正电子发射断层扫描成像技术、对口吃患者进行了大脑扫描。他们发现,这些患者大脑中的多巴胺活动过于活跃,似乎对Chang等人发现的与口吃相关的部分脑区的活动造成了抑制。

马奎尔则想从一个截然不同的角度解决口吃问题:弄清多巴胺的作用。多巴胺是大脑中的一种关键信号分子,可以根据在大脑中所处的位置、以及对应的神经受体调节神经活动。共有五种不同的多巴胺受体(名叫D1、D2……以此类推),可以接收多巴胺信号、并做出回应。

研究人员在2009年报告称,拥有某种特定版本D2受体基因的人似乎更容易发生口吃,而该基因可以间接强化多巴胺活动。

多巴胺、细胞废物处理、神经连接……怎样才能把它们联系在一起呢?专家指出,大脑中与口吃相关的一条回路包含两处脑区,分别与多巴胺的生成与使用有关,这或许能解释多巴胺对口吃的重要性。

马奎尔不禁思索:阻断多巴胺是否能解决口吃问题呢?恰巧,许多治疗精神病的药物都有此功效。多年来,马奎尔用利培酮、奥氮平和鲁拉西酮等药物开展了多项成功的小型临床研究。据他介绍:“借助这些药物,口吃虽然未能彻底治愈,但也有一定疗效。”

此外,专家还想弄清楚,为何口吃会延续至成人。口吃通常出现在儿童刚开始学习连词成句时,即两岁左右。这位专家研究的儿童最大只有四岁,他想尽可能从小开始研究,从他们的大脑扫描中寻找变化规律。

研究团队发现,在那些长大后口吃不见缓解的儿童大脑中,与听力和说话运动相关的脑区之间的联系不能随着年龄的增长而逐渐增强。

四、口吃的治疗

口吃目前没有通用的治愈方法,临床干预主要是语言干预加心理辅导。对于儿童口吃,如果持续半年以上,建议进行专业的语言干预和早期干预,干预的重点在于提高言语流畅度。

年龄较大的儿童、青少年口吃除了关注言语流畅度外,还应关注其整体言语体验,最大限度地降低口吃对其生活、学习和工作的影响。

口吃并不会直接损害健康,但因口吃导致的交流障碍及自卑心理则会给人们工作、生活等带来极大的负面影响。