统编教材三年级上册《花的学校》,是印度诗人泰戈尔的作品,取自他的诗集《新月集》。

泰戈尔在中国久负盛名,但《花的学校》,却不是泰戈尔最负盛名的作品,也不是《新月集》里的最成功的作品,在泰戈尔的很多诗选里,都没有收《花的学校》这首散文诗。

如上海辞书出版社编撰的《泰戈尔作品鉴赏辞典》里根本就没有《花的学校》的影子。

在部编版的小学语文课本里,《花的学校》是唯一一篇泰戈尔的作品。

这也是新版的目前使用的小学语文课文首次把《花的学校》纳入课本,之前的人教版教材都没有这篇文章。

不过,《花的学校》在其他的延伸阅读用的教材里,曾经出现过。可以说,部编版教材对《花的学校》还是挺器重的,算是个散文诗重新发掘了出来。

出现这样的情况,反映出部编版的选文的一个总体基调。

据知网提供的一篇论文显示,部编版小学语文教材具有如下的特点:

“从四版教科书课文增删考察知识伦理价值体系的变化趋势

(一)83版—92版变化趋势:强化爱国、科学与自然教育

(二)92版—01版变化趋势:强化学生积极品格培育

(三)01版-部编本变化趋势:民族传统文化回归与人性彰显”。

注意一下,之前版本的“爱国教育、品格培育”关键词不见了,“人性彰显”出现了,正是这种基调的变化,导致部编本教材剔除了过去教材鲜明而明确的意旨与指向,而只有含糊其词的共性的被“人性彰显”这类概念命中的课文,大量充斥其中。

何谓人性?

注意一下,小学课文里,大量出现厌学情绪的课文,正是反映了这种“人性彰显”的倾向。

因为小学生厌学,是一种“人性的存在”,所以,这类反映学生厌学情绪的课文得到了正视,堂而皇之地步入了教材。

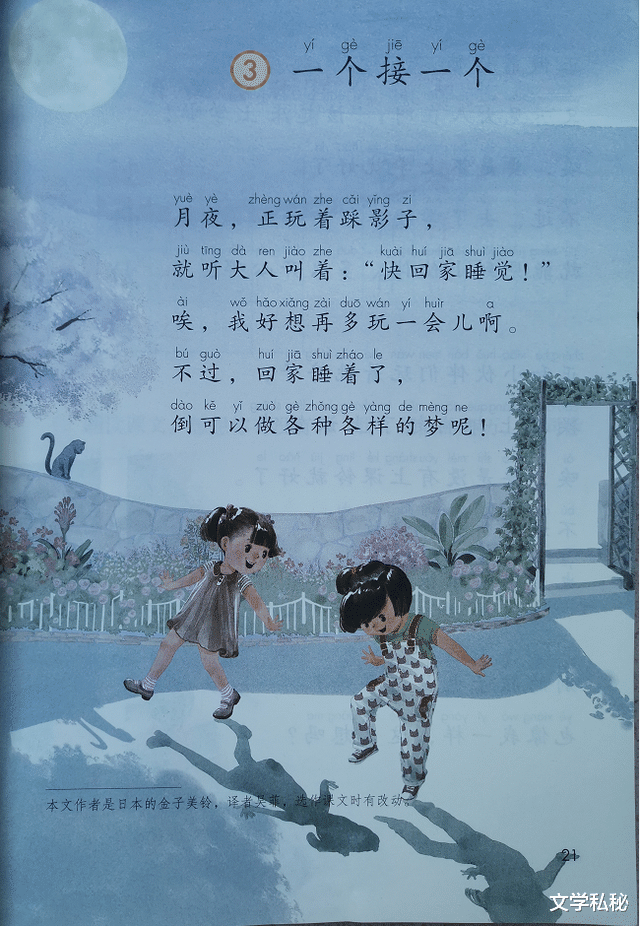

一年级下册里收入了日本女诗人所作的童谣《一个接一个》,反复吟哦:“要是不上学就好了,要是没有上课铃就好了”,给小学生灌输一种心理暗示,会认为这种厌学情绪是一种常态。

而实际上,之前课本里曾经出现过高玉宝的《我要读书》的课文,展现的是在一个人性丧失的年代,读书依然是小主人公孜孜以求的执着梦想。

我们随便找一下,看看过去课本里对孩童上学的积极肯定的态度。

这是由上海市中小学教材编写组编的《语文二年级第二学期》教材,于1973年出版,其课文内容展现了高玉宝“我要读书”的强烈渴念。

《花的学校》里,同样弥漫着一种浓重的厌学情绪,这种情绪的产生,与泰戈尔儿童时代遭受到的教育模式有关。

这种厌学情绪,甚至在分析的文章中,都意识到了,只是为了压抑这种负面的情绪,教学辅导材料提示要回避这个作品里的负面情绪。

我们可以在刊登于《江苏教育》 2020年第33期上的《摇曳生姿“花孩子”——统编语文教材三上《花的学校》一文试解》中看到这样的遮掩意图。文中提到:

——泰戈尔本来就厌恶刻板的学校教育,根据花儿生长的特点,顺带着表达了这种情感。(教学时这里不要有过浓的批判色彩,因为作者写的地下学校生活在当时是“正常”的,如果认为这也是“被压迫者的教育学”,那花孩子们迫不及待、欢天喜地嬉戏玩耍,也就很难生成了)——

《花的学校》这一首散文诗里,表现了这样一个场景,一场暴风雨即将到来,花朵在风中摇曳,这时作者联想到花儿在狂欢,是因为他们逃离出了“地下的学校”,在这个学校里,稍有天性的表达,就会受到面墙而立的惩罚,现在暴风雨来了,学校提前放学了,这些隐匿在地下的花儿,都一拥跑到地面上来了,尽情狂欢。

在这一联想中,寄寓着泰戈尔对童年时期受到的失却人性的教育模式摧残的愤慨。

据《泰戈尔:我的存在,是一个永久的惊奇》(哈尔滨出版社,2018年版)一书介绍:

“7岁的时候,他被送到师范学校念书,这里的老师总是满口脏话,可怜的泰戈尔的耳朵每天都要受到荼毒。”“他进东方学校读书,在那里,老师总是想把知识强塞进孩子的脑袋中,于是想出五花八门的惩罚措施,他对此印象深刻。回到家,他还模仿着老师的样子,把手边的玩具当作自己的学生,训斥打骂。后来他想起那段经历时曾说过,与内容相比,风格的掌握更容易,他还庆幸小时候的自己不是那么有力量的人,伤害不到有生命的人。他后来的诗也体现出他对学校的看法。”

可以说,《花的学校》里潜藏着一种成年人对于学校的压制学生、惩罚学生甚至辱骂学生的恐怖记忆,所以作者幻想着在一场风雨交加的狂飙来临时,那些被关在地下的学校里的孩子们兴高采烈,涌上地面,欢欣鼓舞。因为大自然的暴风骤雨,也要比暗无天日的地下学校来得容易让人承受。

而现在的孩子,怎么能够理解泰戈尔在《花的学校》里暗藏着的对童年学校的那种抵制与畏惧的潜意识,整体看起来充满想象力的散文诗背后,却隐伏着作者的真实的黑暗回忆。要让今天的儿童,去体验作者贯穿在散文诗里的阴郁情感与恐怖回忆,完全是一个不可能的任务。

而且现在的教辅书,为了维护课文的阳光性,不得不虚假地捏造出一个违背作者本人意蕴与动机的主题。

我们看看部编版的教辅书是如何释读《花的学校》的内涵的。下面摘自人民教育出版社教学资源编辑室编写的“义务教育教科书:教师教学用书——语文(三年级上人教部编版)”(人民教育出版社,2018年版):

——这是一篇散文诗,兼有诗歌与散文的特点,具有诗歌的音乐美和节奏美,但又没有分行和押韵。课文以“花的学校”为题,花是娇嫩的、美丽的象征,有如孩子般纯洁,他们在“地下的学校”,就像泥土里即将破土的苗,渴望外面精彩的世界。课文以儿童的视角描绘了一群活泼、天真、渴望自由的花孩子,通过丰富的想象,把孩子和妈妈之间的感情表现得自然深厚。——

看看这一段教辅书中牵强附会、难以自圆其说的解释:“他们在‘地下的学校’,就像泥土里即将破土的苗,渴望外面精彩的世界”。

这里所说的想从地下的学校破土而出,是渴望外面精彩的世界吗?其实课文中说的明白,是他们讨厌在学校里的压抑氛围,想早点回家。教辅读物说的遮遮掩掩,明明原诗中表达了非常强烈的对学校的反感,你现在非要把它拉上“渴望外面的精彩的世界”,难道不上学校,逃离学校,就是渴望外面的精彩的世界吗?这的确很符合部编版教科书的“人性彰显”的主题,但是这种彰显出孩子的自由意志与人性释放,是否违背了学校设立的目的,以及老师在课堂上教育孩子们的动机?

用“人性彰显”的理由,来反向地制造出一个惩罚学生的对立面,并非是这一篇课文中独有的意境。

在小学五年级下册的《童年的发现》一文的最后一句中,小学生们将继续学到一个抨击老师束缚与压制的愤怒的控诉:我“被轰出教室,站在外面,我倒想出了一条自我安慰的理由,我明白了——世界上的重大发现,有时还会给人带来被驱逐和被迫害的风险。”直接把老师设定成为一个“迫害学生”的邪恶力量。

这种邪恶力量的设置,与《花的学校》里的“地下的学校”里弥漫着惩罚的压抑情结的构思如出一辙,都是在激化着孩童心里对学校严格制度与学习悬梁刺股性质的抵触情绪。虽然看起来,该课文似乎目的是释放孩童的天性,实现教材的“人性彰显”的目的,但很可能导致的结果,就是给孩子心里以一种不良误导,走向放纵自我、失去束缚、为所欲为的岔路。

而再深入一层地连缀起来把握一下《花的学校》里的意象,在泰戈尔的诗歌中,也不是上乘之作,反而是一种刻意的呆板的造作的败笔。

我们可以想象一下,诗中描写的那些从“地下的学校”钻出地面的花孩子们会有一种美感吗?再注意一下,这些花后来上哪里去了?按照泰戈尔的想象初衷,他是想说,这些花从地上冒出来,然后扶摇直上,到了天堂,诗中我们明确看到这样的设置:“他们的家是在天上,在星星所住的地方。”

这些花孩子是直奔天上,回到他们的家里,家里有母亲。这种想象,与泰戈尔所在国家的宗教信仰有关,我们找一段教科书上对泰戈尔笔下的神性的分析:

——原来,在泰戈尔看来,宇宙万物有一个共同的主宰者,这个主宰者是一个无形无影而又无所不在的存在――“梵”,而“梵”也就是神;人们只有达到与“梵神”完全合一的境界,才会真正感到快乐和幸福。——

《花的学校》里,联合起来看,就是表现了一群花孩子,受到地下学校的压迫,借暴风雨的契机,逃了出来,然后,奔向了他们的归宿地,那个充满着母爱的天空。

再具体地想象一下,一群花,从地底下钻了出来,铺满了地上,然后,他们突然都腾空飞起,飞上了天空,他们的家。这种意象会不会有一种魔幻的怪异色彩?

中国著名诗人闻一多当年对泰戈尔的批评可谓是一针见血:

——泰戈尔的文艺的最大的缺憾是没有把捉到现实。文学是生命的表现,便是形而上的诗也不外此例。普遍性是文学的要质而生活中的经验是最普遍的东西,所以文学的宫殿必须建在生命的基石上。形而上学唯其离生活远,要他成为好的文学,越发不能不用生活中的经验去表现。形而上的诗人若没有将现实好好地把捉住,他的诗人的资格恐怕要自行剥夺了。

印度的思想本是否定生活的,严格讲来,不宜于艺术的发展。……

由此我们又可以断言诗人的泰戈尔定要失败,因为前面已经讲过了,文学的宫殿必须建在现实的人生的基石上。果然我们读《偈檀迦利》,《采果》,《园丁》,《新月》等等,我们仿佛寄身在一座云雾的宫阙里,那里只有时隐时现,似人非人的生物。我们初到之时,未尝不觉得新奇可喜;然而待久一点,便要感着一种可怕的孤寂,这时我们渴求的只是与我们同类的人,我们要看看人的举动,要听听人的声音,才能安心。——

根本要害,就是泰戈尔的文字里没有生活,只有抽象的带着神喻的无法实指的信条。这种东西,使得泰戈尔始终没有成为中国文学接受与学习的对象。

编入小学课本里的《花的学校》,还擅自对郑振铎译作进行了莫名其妙的改变。

在课文注释中有这样的一句话,“选作课文时有改动”。问题是这种改动是自作聪明?还是画龙点睛?

郑振铎原译的第二节的内容是:

——于是一群一群的花从无人知道的地方突然跑出来,在绿草上狂欢地跳着舞。——

课文里改成了这样:

——于是,一群一群的花从无人知道的地方突然跑出来,在草地上跳舞、狂欢。——

改过的句子,把“狂欢”与“跳舞”的偏正关系,改成了“并列关系。”

我们看一看泰戈尔的原文:

——and dance uponthe grass in wild glee——

可以看出,“狂欢”一词是修饰”绿草“的。实在看不出,课文自张主张地改变原文的用意何在?

综上所述,《花的学校》看似符合部编本教材的“人性彰显”的宗旨,但却曲意地掩饰与回避了《花的学校》里作者对童年时遭遇到的严酷教育的反感与唾弃情结,反而将其平移到现实下的中国儿童教育里,只会促成一种厌学情绪的扩大与膨胀,顺应了孩子被应试教育的压力施压下迸发出的抵触情绪,而这样的课文,在部编本教材里并不是独此一家。整个课文,恰恰在“人性彰显”的名义与招牌下,对自我设定的教学目标,进行了一次反抽与打脸。

所以,这也是《花的学校》只能采取一种遮掩遮掩的施教方式,而导致整个课文讲授处于一种讲不清、说不明的浑沌状态。这样的课文,正反映出教材编写者对孩子的心理不熟悉,对课文的背景未把握,只能用一种脱离生活的抽象的意境,营造出一种超越现实的“人性”层次上的深刻表达,最终只会在没有量化与定性的“人性”的模糊维度里制造糊涂,偏离真正的有益的教学宗旨。