一、长江禁渔5年,这些“老朋友”回来了!

大家好!我是你们的鱼类科普博主,今天咱们来聊聊长江禁渔这五年来的成效。

2020年启动的“十年禁渔”,转眼已经过半,长江母亲河到底发生了啥变化?好消息是:一些消失多年的“珍稀鱼类”真的回来了!

比如鳤鱼,这种长得像“圆管”的鱼,过去因为过度捕捞,十几年没见踪影。但自从2022年科研人员在洞庭湖发现了它们的踪迹之后,仅仅2年多时间,它们的身影已经遍布长江干流、赣江等水域,湖北、江西多位垂钓爱好者,在长江发现了它们的身影。

还有长江刀鱼,这种“天价鱼”曾经被吃到濒危,禁渔后数量直接翻倍。2023年春季,水产研究人员在江苏段监测到上万尾刀鱼洄游群,场面堪比水下春运。

让人惊喜的还有江豚!

这种“微笑天使”的数量从2017年的1000头左右,涨到了现在的1200多头。武汉江边的游客甚至拍到江豚追着鱼群的画面,网友调侃:“禁渔五年,江豚都吃出双下巴了!”

这些变化背后,是长江生态系统的自我修复能力。禁渔让小鱼有了长大的机会,大鱼有了吃饱的底气,整个食物链终于“转起来了”!

二、有喜有忧:鲟鱼的眼泪,白鲟的永别

正所谓几家欢喜几家愁,长江的一些大型鱼类——中华鲟和长江鲟,却还在生死线上挣扎。

先说中华鲟吧,这种体重数百斤的大型鱼类,仍旧靠人工放流续命。近几年,中华鲟自然繁殖记录都是零蛋!那些人工繁殖的鲟鱼,估计连“老家”金沙江的水流声都认不出,放出去就是送外卖。

而最让人痛心的,是白鲟的彻底消失。

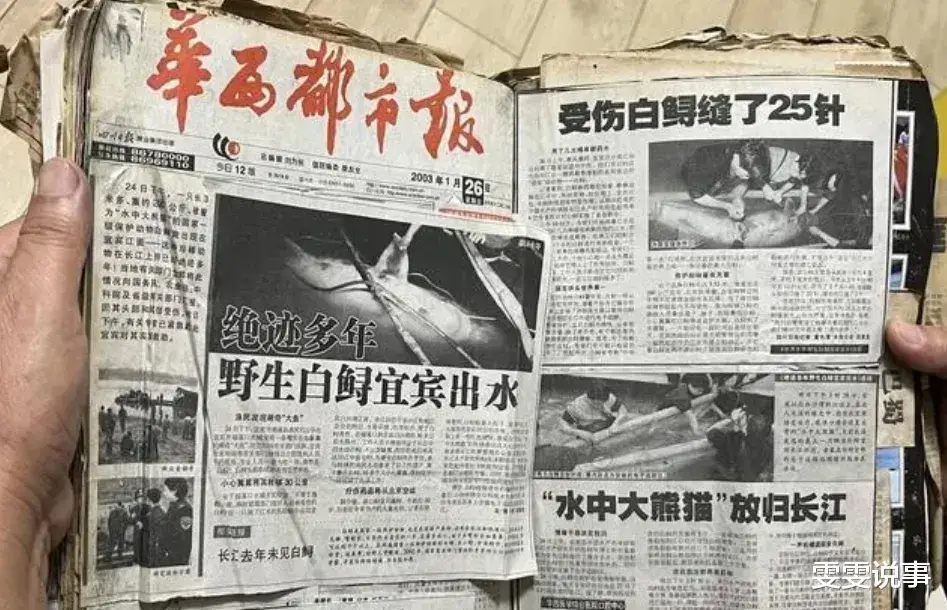

这种号称“长江巨象”的鱼,能长到7米长、重达万斤(传说级别),已经生存在上亿年,可以说是长江“活化石”。但自从2003年最后一尾白鲟被误捕后,人类再也没见过它。

2019年,科学家含泪宣布:白鲟功能性灭绝。

白鲟一次能产卵20万粒!理论上讲,就算存活率只有0.1%,也该有200条小鱼活下来啊?但它们却被宣布为“灭绝”,这就是残酷的现实。

三、白鲟产卵20万粒,为何仍全军覆没?

作为长江中体型最大的鱼类,白鲟的产卵能力也不低,一次产卵量可达20万粒以上,但这仍不足以挽救它们。

白鲟的灭绝其实是一场“温水煮青蛙”的悲剧。

第一:产卵地消失

白鲟的产卵场需要特定水温、水流和砂石底质。但大坝导致水流变缓、水温降低,让它们的产卵地环境发生很大改变。

第二:幼鱼存活率太低

刚孵化的小白鲟只有几厘米长,它们需要大量浮游生物充饥。但前些年长江中下游的水质不容乐观,幼鱼食不果腹,存活率大大降低。

第三:成鱼洄游遇阻

就算侥幸长大,它们可能永远找不到回家的路,想要洄游产卵,首先要翻过水坝,对体长数米的白鲟来说,这几乎不可能完成。它们的洄游历程,远不及胭脂鱼等小型鱼类轻松。

第四:人工繁殖困难

中华鲟从1980年代就开始被重点关注,当时野外还能找到几百尾成体,科学家有足够样本研究它们的繁殖习性,最后成功实现人工繁殖。

而白鲟的悲剧在于,人类直到2000年左右才意识到它快灭绝了,但此时连一条健康的成年白鲟都找不到了!最后一条被救助的白鲟是2003年误捕的,当时它已经奄奄一息,抢救18天后死亡。

没有足够的样本,就无法实现人工繁殖。

另外,白鲟的个体实在太大了,最长可达7米,而且白鲟胆小,应激反应强烈,就算把它们养起来,一不小心它们就会撞得遍体鳞伤。

更可怕的是“孤独死”。

白鲟寿命长达几十年,但到后期整个种群只剩零星个体。科学家推测,最后几条白鲟可能因为找不到配偶,可能在江底孤独终老。

如果像中华鲟那样,提前几十年进行人工繁育,长江“活化石”没准还有机会存活下来。

但长江保护没有如果。

白鲟的消失给我们敲响警钟:生态保护不是做选择题,而是必答题。禁渔五年让我们看到不少希望,但真正的挑战才刚刚开始。如何保护剩下的旗舰物种,比如中华鲟、长江鲟、江豚,仍是摆在我们面前的一道难题。

最后做个调查,你觉得长江禁渔10年后,最可能“逆袭翻红”的鱼是哪一种?

A、中华鲟 B、 刀鱼 C、江豚 D、鲥鱼E、我选白鲟(万一有奇迹呢)F、鱤鱼