《——【·前言·】——》

一场小感冒,真能带走这位,叱咤商界近半世纪的女强人?

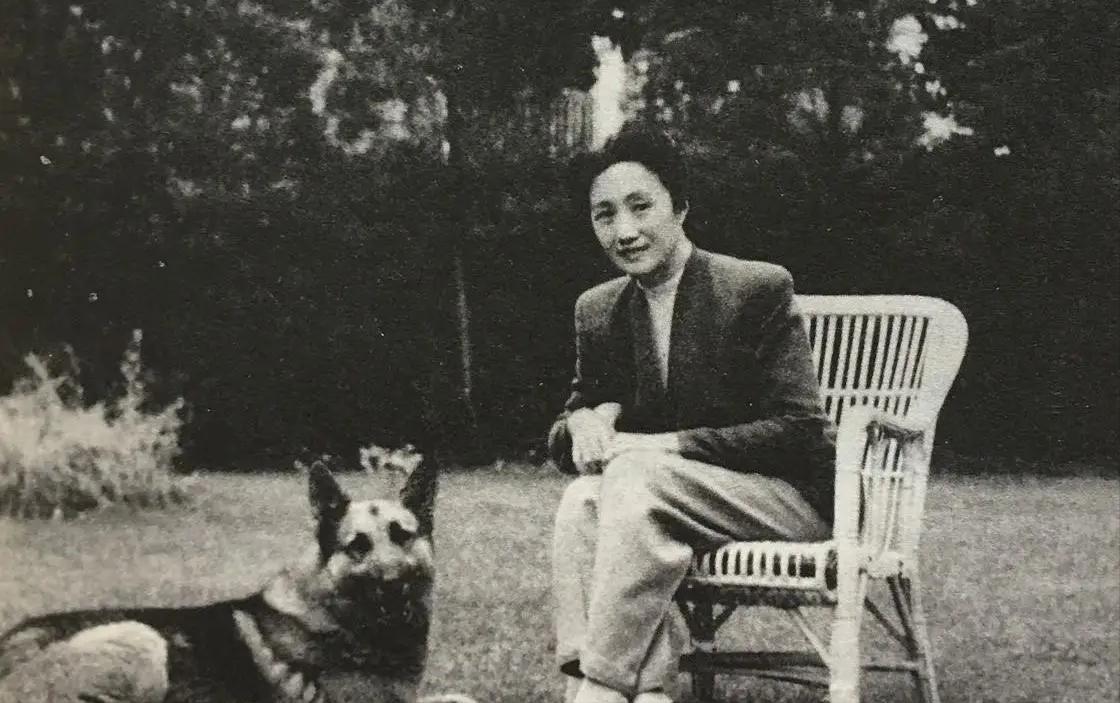

在锦江饭店奋斗了46年的董竹君,拒绝住院、婉拒告别,只留下一句墓志铭和一首老歌。

这位白手起家的商界女子,为何选择如此低调地离开人世?

1900年初春,上海洋泾浜一个寒冷的早晨,一声啼哭划破宁静,董竹君降生在这个贫困的家庭。

父亲是一名人力车夫,整日在街头拉车谋生;母亲在富人家做佣人,勉强维持一家人的生计。

童年的董竹君,经常跟着母亲去富人家做工。

她聪慧过人,偷偷学会了不少诗词歌赋,这短暂的童年,很快就被现实打破。

13岁那年,父亲突患重病,无力支付医药费,家里顿时陷入绝境。

"竹君,对不起......"母亲泪眼婆娑地看着女儿。

一个寒冷的夜晚,董竹君被送进了,上海四马路的长三堂子,这里是当时上海著名的高级妓院风月场合,专门培养清倌人。

在长三堂子里,董竹君每天要学习唱曲、弹琴。

环境优渥,也亲眼目睹了太多悲惨故事:有的姐妹被打,有的染上鸦片,有的郁郁而终,这些经历让年幼的她明白,必须逃离这个地方。

机会在1914年到来,一位名叫夏之时的四川籍革命党人,来到长三堂子,对董竹君一见钟情。

他不介意董竹君的身份,决定娶她为妻。

婚礼在上海公共租界的,日本旅馆松田洋行举行,简单而庄重。

新婚的甜蜜没有持续多久,袁世凯悬赏捉拿革命党人,夏之时成为通缉对象。

新婚夫妻不得不连夜逃往日本,在东京,董竹君进入女子高等师范学校学习,开始了新的人生。

三年后,学成归国的董竹君,已经脱胎换骨。

随夏之时定居四川合江县,后迁至成都将军街,凭借在日本学到的知识,她创办了,富祥女子织袜厂,和飞鹰黄包车公司,开始了自己的创业之路。

时局动荡,币值不稳,两家企业均在1929年结业。

这次失败让董竹君明白,要在乱世中生存,需要更多的智慧和勇气,这也为她日后创办锦江饭店,埋下了伏笔。

"我一定要闯出自己的路。"年轻的董竹君望着成都的夜空,心中暗暗发誓。

从青楼少女到留学生,再到女企业家,她的每一步都走得那么坚定。

1929年的上海,董竹君带着四个年幼的孩子,从成都返回。

那时她与夏之时的婚姻,走到尽头,不得不独自面对生活的重担,卖掉全部首饰和值钱物件,筹集了一笔资金。

1930年,在闸北开办了群益纱管厂,工厂刚有起色,却遇上了1932年的"一·二八"事变,日军的炮火无情地摧毁了她的心血。

"投降还是抗争?"董竹君选择了后者,她积极参与抗日宣传活动,因此被法租界捕房逮捕。

在狱中,看到了更多志同道合的爱国者,这段经历,让她对未来有了新的思考。

获释后,1934年,她与夏之时正式离婚,命运给了她一个新的机会——一位故交借给她2000元。

1935年,上海法租界华格臬路上,一家名为"锦江川菜馆"的店面开张了。

"为什么叫锦江?"有人问她。

"因为我在成都生活过,锦江让我想起了那段岁月。"董竹君说。

她将川菜的精髓带到上海,创新菜品以适应上海人的口味,很快,锦江川菜馆,就在租界打出了名声,次年,又在法国公园附近,开设了锦江茶室。

大胆的决定是,公开招聘女服务员,在当时,这是一个颇具争议的举动。

董竹君坚持己见:"女性也应该有体面的工作机会。"

1940年,上海局势动荡,董竹君前往菲律宾马尼拉发展,谁知太平洋战争爆发,她被困在异国他乡。

直到1945年初,才搭上一艘难民船,历经艰险返回上海。

这一路的跌宕起伏,让董竹君更加坚定了,自己的事业信念,只有立足于自己的专业,才能在乱世中站稳脚跟。

1945年的上海,战火刚平,百业待兴,在马浪路377号的,一座普通民居里,董竹君正为地下党,秘密经营着一间印刷所。

每天清晨,董竹君都要提前检查所有设备,确保万无一失。

夜深人静时,印刷机的轰鸣声悄悄传出,印刷着重要的地下文件。

"董大姐,又要麻烦你了。"地下党的同志们,都这样亲切地称呼她,董竹君从不觉得这是麻烦,她深知这份工作的意义。

1951年春天,一个意想不到的机会来临,一天傍晚,几位上海市委的领导,来到她家。

"董大姐,我们有个重要任务。"潘汉年开门见山地说,"上海需要一个,能接待高层和外国使节的高级场所,又不能大张旗鼓,我们想来想去,还是觉得你合适。"

董竹君沉思片刻:说道"我愿意接下这个担子,不过,得给我一点时间筹备。"

分散的锦江川菜馆,和锦江茶室合并了,董竹君搬进了沙逊的华懋公寓,这座充满异国风情的建筑,曾是上海最豪华的公寓之一。

1951年,崭新的锦江饭店正式开业。

开业第一天,董竹君天没亮就起床,亲自检查每个细节:餐具必须一尘不染,地毯的皱褶要抚平,连空气清新剂的味道,都要恰到好处。

"记住,我们是在经营饭店,更是在经营上海的门面。"她对员工们说,这句话,成了锦江饭店的不成文准则。

很快,锦江饭店,就接待了一批重要客人,董竹君亲自站在门口迎接,她的气质和谈吐,让人完全看不出,她曾经的坎坷经历。

1959年,又一个好消息传来,峻岭寄庐,这座同样属于沙逊的,标志性建筑,被划归锦江饭店。

董竹君立即着手改造,将这里打造成了集会客、居住、餐饮于一体的高级场所。

在董竹君的精心经营下,锦江饭店成了上海最著名的酒店之一。

无数国内外重要人物,都在这里留下足迹,见证了上海的发展变迁。

步入晚年的董竹君,没有选择安逸度日,每天清晨,她都会准时出现在饭店,检查各项工作。

最普通的菜品,她也要亲自品尝,确保口味始终如一。

还特别关心,来自家乡海门的员工,东灶港的年轻人,只要有志于餐饮业,她都会给予机会,上海和平饭店经理东林发,就是她一手提拔起来的。

"东林,记住,做饭店不是简单的买卖。"她常对东林发说,"要用心待客,更要用心待员工。"

国家级厨师成文彬,也是在她的栽培下成长起来的。

董竹君发现他有烹饪天赋,专门派他去学习各地菜系。"一个好厨师,要懂得创新,更要守得住传统。"这是她的经营之道。

1997年初,董竹君的身体开始每况愈下,仍坚持处理饭店的事务,直到实在支撑不住。

12月6日,97岁的董竹君,在北京安详离世。

临终前,她郑重其事地立下遗言,要求在墓碑上刻下:"我从不因被曲解而改变初衷,不因冷落而怀疑信念,亦不因年迈而放慢步伐。"

这句话,是她一生的真实写照,从青楼少女到饭店女老板,从地下印刷所到高级酒店,她始终保持着,自己的信念和坚持。

让人动容的是,她特别要求,在葬礼上播放《夏日里的最后一朵玫瑰》。

这首充满怀旧情调的歌曲,让人想起她与夏之时的往事,他们最终分道扬镳,但这段感情,还是在她心里,留下了难以磨灭的印记。

"我这一生,没有什么遗憾。"这是董竹君生前,常说的一句话。

她用自己的方式,书写了一个不寻常的人生,也为上海的餐饮业,留下了宝贵的财富。

在锦江饭店,她的影响至今仍在,那些她亲手制定的规矩,培养的人才,以及对品质的坚持,都成了饭店宝贵的传统。