春秋的历史,主题是争霸。

春秋五霸,人所共知。

实际上,在春秋五个“大霸”之前,还有三个“小霸”:郑庄公、宋殇公、齐僖公。古语说的“大霸不过五,小霸不过三”,就是说的这些事情。

三小霸中,以郑国的“小霸”之业最为名至实归。

我们都知道,春秋战国之世,郑国一直算是一个中等强国。

其实,在刚开局时,郑国可能连个中等强国都算不上,只能算是年纪小、地盘小的小国。

然而,就这么一个地盘小、年纪小的诸侯,却春秋一开局就成了“小霸”,这是怎么回事呢?

年纪小、地位高郑国,确实是西周时期最后一个受封的诸侯。

西周大部分时期,是没有郑这个诸侯的。

郑国首位君主姬友,是周宣王(西周倒数第二个王)的弟弟。

直到周宣王即位22年后,姬友才受封为诸侯,一开始立国于镐京附近,年纪小、地盘也小。

而且,以当时的形势而言,周室在镐京附近的形势十分危险,顶在前线的郑国随时可能一起覆灭!

所以,郑国的开局是:晚晚建国,立国时既小又危!

对郑国来说,其唯一的优势是:政治地位高。

西周的时候,“亲亲尊尊”,无论是王还是诸侯、大夫,都要亲近亲属。

郑国的首任君主是周宣王的弟弟,郑国国君与周天子在血缘上关系是最亲近的,所以,郑国国君自然在周室受到格外重用。

周幽王即位后,郑国开国君王郑桓公被任命为司徒,总理王宗政务。

西周时的司徒,跟后来汉末王允那种司徒可不是一回事,他既掌管教化,又掌管籍田、徒役的征发,在对外作战时还有统兵之职,实权非常大。

这一优势,使郑国一开局就有了得天独厚的条件。

1、高人一等的地位、实权。

周室的威望确实一天不如一天,但是,在西周末年、春秋初期,比起后来,还是有特别号召力的。

如此,“朝中作官”,尤其做司徒,手里的财权大,天下诸侯还是要对他高看一眼的。

2、信息优势。

坐镇朝廷辅佐政务,天下形势了然于胸,使郑国拥有“信息差”。

有了信息优势,就可能先知先觉,未雨绸缪,先人一步。

而郑国,正是利用这两个优势,提前布局,为其迅速崛起打下基础。

郑桓公的三件大事:未雨绸缪,提前布局很快,郑桓公利用自己的优势,做了三件意义非凡的大事。

1、换地方。

做了司徒才一年,郑桓公就发现不对劲:周幽王这么玩下去,迟早要出大事!

这个时候的郑国,就在镐京边上,跟着一起玩完是没有悬念的事情!

于是,郑桓公请教同事太史伯:王室扛不住了,我也跟着一起死吗?

太史伯知识渊博,替郑桓公分析天下大势,指出了一块利于发展的地方。

太史伯指出:东南西北,靠边边的地方,附近都是荆、蛮、戎、狄,以郑国现在的基础,搬过去是送死。

在今河南中部,靠近成周洛邑的地方,济、洛、河、颍之间的地方,比较安全,附近只有虢、郐实力稍微强一点。而这两个国家国君都有“骄侈怠慢之心,而加之贪冒”,有贪又冒失,好对付!

凭借您在周室的地位,借口周有难,贿赂他们后,把人民、财产转移到附近,他们必然不会不答应!

到时候,您借重成周的力量,干掉这两个诸侯,扩张地盘,然后前有华山,后有华山,右洛左济,足以发展!

可以说,太史伯的建议,算是郑国“小霸”版的《隆中对》。

郑桓公采纳其策,贿赂虢、郐君主,提前将民众迁徙到郑父之丘,找到了一块真正的根据地。

2、拉拢商人,与商人盟誓。

随即,郑桓公又与商人盟誓:尔无我叛,我无强贾。而有利于宝贿,我勿得知。

大白话,就是发誓保护商人的利益,确保商人在郑的特殊地位。

这又是一招大棋!

首先,郑桓公这时候是周室的司徒,天下的商业这块都归他管,他可以与大量大商人解除,所以,这个方法执行起来效率非常高,可行性非常强。

而郑国看中的地方,四通八达,天下之中,又确实适合发展商业,所以,这个方法见效也会非常块!

其次,这使小小的郑国,得到商人的支持,从而获取财富上的优势!

郑国看中的地方,虽然土地肥沃,但毕竟只有那么大一点地方,搞农业生产,潜力有限。

何况,那块地方虽然条件优越,但郑在当地没有任何基础,如果开荒发展,不知要到猴年马月才能发展起来,搞不好还没有发展起来就被干掉了。

所以,得到商人的支持,发展商业,征收财富,可以使郑国迅速组织起足够军力,从而立足的根本。

为兵之数,存乎聚财,而财无敌。——《管子.七法》

最后,同样重要的是:这将使郑国拥有“伐交”、“用间”的绝对优势!

那时候的商业,可不是什么“底层经济”。一般老百姓能自给自足就不错,没有什么购买力。

商人们的客户,主要是达官贵人!他们通过售卖奢侈品来获取财富!

所以,当时的商人,与各诸侯的达官贵人,接触非常频繁!

如此,得到商人支持的郑国,既能借此获取各国情报,又能借助商人的活动,展开外交、间谍活动!

3、战死。

果不出郑桓公所料···很快,镐京沦陷,咱们所说的西周灭亡了!

其间,作为司徒,郑桓公为保卫周幽王,光荣战死!

对郑桓公本人来说,这无疑是一个悲剧。

但是,另一方面,诸侯为护卫天子战死,这给郑国在政治上是一个加分!

由此,到了平王东迁后,郑与周的关系更为紧密,郑的政治地位进一步提高!

郑武公的三件大事:迅速发展郑桓公虽然做了很多布局,但是,到郑武公的时候,郑国的硬实力依然很弱小,依然连个中等强国都算不上!

毕竟,你只是“寄”过来的,郑武公不过是一个落难诸侯!

然而,这个郑武公,又干了三件大事,使郑国发展为真正的强国。

1、成为特殊的“卿士”。

郑武公先是与晋、秦合力,一起击退犬戎,暂且安定形势。

如此,郑武公受封卿士。

卿士,王卿所执政者。——《左传.隐公三年》杜预注。

卿士,是辅天子执掌朝政者,权位独一无二!

更重要的是:郑武公这个卿士,十分特殊!

卿士再怎么位高,也是周天子下面的官员,一般情况下,是卿士服务于天子,而不是让卿士用天子的力量为自己服务!

但是,此时,情况却很特殊!

周平王,本是申后的儿子。犬戎之所以能攻入镐京,就是因为申侯与之联合!

而申侯之所以要与犬戎联合,就是因为周幽王当时要废掉他这个王子,另立褒姒的儿子为王!

显然,镐京的沦陷,西周王朝的灭亡,与这个周平王脱不了干系!

同时,在周平王即位时,又有虢等诸侯拥立了周幽王的弟弟为王,天下一度出现“二王并立”的局面达21年之久!

所以,从号召力上说,周平王“私德”有亏;从正统性来说,周平王又长期面临竞争者···如此,周平王只有紧紧依赖郑武公。

而另一方面,周平王又特别能活,在位时间长达50年!

如此,长达50年的时间,周平王都对郑国言听计从,郑国如此有了借王命发展的特殊历史机遇!

2、以王命,奉辞讨罪!

当初,太史伯劝郑桓公“迁地”时,就指出将来要“以成周之众,奉辞讨罪”。

如今,郑武公得到如此得天独厚的条件,当然不能浪费!

因此,郑武公往往借王命,开展扩张活动!

前面说到,郑国的基础薄弱,当初东迁只是“寄寓”,此时大约算是一个“落难诸侯”,力量是严重不足的。

但是,成周自己在洛邑还有相当实力,而周天子当时虽然威望已不如从前,但毕竟仍是天子,毕竟又还有特殊的号召力。

如此,“借成周之众”,郑国开始以政治优势,开始了扩张之路!

3、行诈术,连续灭国。

政治上,假借王命。

具体操作上,又利用商人的信息优势,行诈术。

平王东迁的第二年,郑武公就行“离间计”,私通郐国夫人,在其配合下,巧妙灭掉了郐。

两年后,郑武公又趁周平王巡视虢国防务时,突然袭击,灭了虢。

同时,郑武公又通过各种手段麻痹胡国:先是嫁女到胡国,又杀掉了主张攻打胡国的大夫关其思(苦肉计)···最后,在充分麻痹胡国后,又突然袭击,灭了胡!

经过连续巧妙灭国,郑武公时,郑国西以虎牢为界;北至延津,以大河为界;东至曲渝,与宋相邻;南至颍水!

此时的郑国,地方二百余里,已经是一个中等强国。

不仅地盘大了,而且,“西有虎牢之险,北有延津之固,南据汝颍之地”,算是在中间的“四战之地”,尽可能占据了地利!

如此,郑庄公也就有了行霸业的实力基础。

郑庄公的“小霸”郑国的小霸之业,成于郑庄公时期。

经过郑桓公、武公两代雄主经营,到郑庄公时,郑国已经有了一定的基础。

而郑庄公最终成就小霸之业,在于他做了三件事。

1、低成本“安内”。

郑庄公的霸业,是从“安内”开始的。

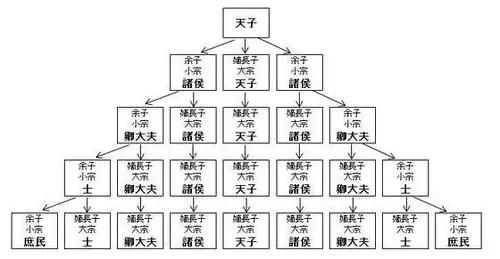

周代的分封,就是一级一级分下去,所以,诸侯有了新王,兄弟也要分一块封地的。

西周礼治严格的时候还好,到了礼崩乐坏的时候,小宗与大宗之间的关系就复杂起来。

春秋时期,这种内部矛盾常常演变成内战,是制约诸侯顺利发展的巨大风险。

郑庄公同样遇到了这个问题。

他的母亲偏爱小弟,原先就想要弟弟继承君位,失败后,又要给小弟争取一大块“肥肉”做封地。

郑庄公最终答应给了一块肥沃而不险要的“肥肉”给了弟弟。

其实,郑庄公答应这样的请求,自然不是他有多听妈妈的话,这只不过是不能与当时深入人心的传统,以及母后、弟弟一系的影响力。

如果过早与这些势力、传统直接对抗,很可能就会演变成内战。

郑庄公以其权谋,听取母命,对弟弟百般纵容,表面上不断纵容弟弟扩张实力,实际上看穿弟弟这是“多行不义必自毕”,准备找准机会,以最低代价解决问题罢了!

最后,郑庄公抓住机会,迅速出击,弟弟得不到支持,未经大战就崩溃,内乱被轻松平定!

整个国车过,干净利落,未经大战,可谓是以最低成本就解决了!

看看同期的晋国,“曲沃代翼”,内战几十年,使基础远比郑国雄厚的晋国在很长一段时间无暇争霸。

以最低成本解决内乱,不但使郑庄公保证了郑国的稳定和持续发展,又借机铲除了内部“反对派”,为争霸创造了最佳的内部条件!

2、军事创新。

在政治、经济政策上,郑庄公基本上继承了父亲的政策,维持政策持续、稳定,保持郑国的持续发展。

郑庄公的主要创造性发展,是军事层面的。

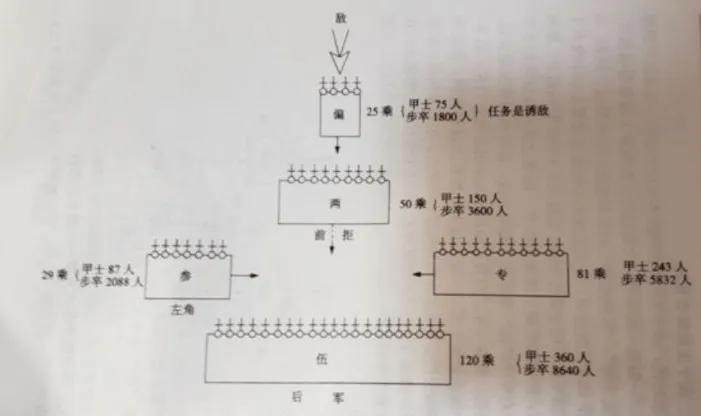

(1)、扩建军队,最早建“三军”。

以周礼,“王六军,诸侯大国三军、次国二军、小国一军”。

实际上,当时的大国,皆没有三军。

据考证,晋国到前661年,也就是50年后,才“作二军”。

齐国则在齐桓公时期,才在管仲变法时建三军。

而最先建三军的,正是郑国。

郑庄公攻打卫牧时,“以三军军其前”,这是诸侯中最早出现“三军”的记载。

显然,尽管疆域不大,但得益于雄厚的经济实力,郑国军队在规模上率先有了突破性发展。

(2)、大量发展徒兵,增大步兵比重。

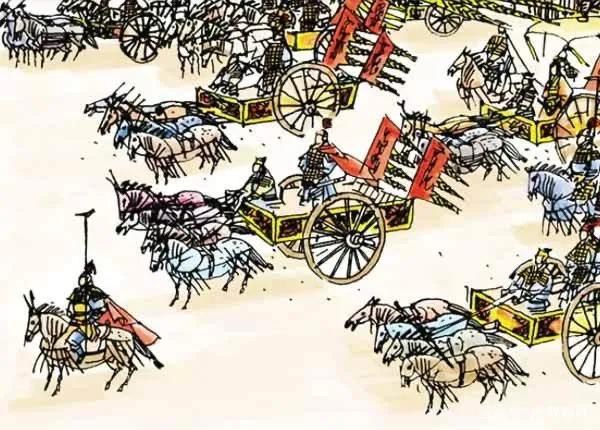

西周以来的军队规模,是以战车为核心的,战车与步兵的比例有定数,所以,多少“乘”就是国力、军力的代名词。

郑庄公打破“国人当兵,野人不当兵”的传统,启用野人为“徒”,扩大步兵规模。

如此,郑国进一步打破传统束缚,扩充了军事实力。

(3)、作战方式创新。

西周时,对打仗的“礼”要求甚严,堂堂之阵,规规矩矩。

郑庄公则率先对作战方式进行了调整。

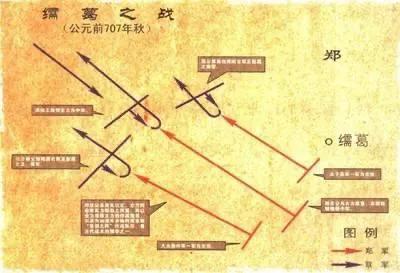

前718年,制北之战。卫国与其属国南燕军与郑国交战。

郑庄公以一部牵制敌军,分兵迂回敌后袭击破敌,这是文献记载的中国战争史上最早的迂回夹击战例。

前714年,抗击北戎之战。

郑庄公针对步兵为主的对手“轻而无整,贪而无亲”的特点,分郑军为三部,在诱敌深入后,分割歼敌。这是中国战争史上较早的一次伏击战例。

而在与周桓王的交战中,郑庄公创了“鱼丽阵”,以灵活阵法,击败了周军!

可以说,在整个中国战争艺术的发展史上,郑庄公都做出了不可磨灭的贡献,他不愧为一个伟大的战术天才!

3、纵横捭阖、东征西战、会盟诸侯。

自郑桓公的时代以来,郑国在信息上一直有优势,所以在外交上一直占据先手。

在此基础上,郑庄公在纷繁形势中,纵横捭阖,屡屡击败当时硬实力同样强大的宋卫联军。

最后,靠着两个标志性事件,郑国成就了“小霸”之业。

首先,郑庄公与周天子开干,击败周天子,表明自己才是“话事人”。

最后,宋卫与郑、齐会盟于恶曹,承认郑国的地位。

如此,郑庄公一度成为中原诸侯群利益扩张和分配的主持者,成就了“小霸”之业。

“小霸”既然是会盟诸侯,分配利益,而且,所分配的又是当时中原地区最具影响力的诸侯们的利益,郑国当然算是“霸业”了。

既然如此,为何又只是“小霸”呢?

这是因为,郑国虽成霸业,但仍然只是一个“中等强国”。

之所以称“霸”,主要是利用了大国“打盹”的机会。

咱们知道,春秋大国,主要是秦齐晋楚。、

郑庄公称霸,主要是当时四大诸侯在“打盹”。

1、晋国。

晋国,当时已经是一个大国。

平王东迁,出力最大的,就是晋郑两国。

不过,不久,晋国发生了“曲沃代翼”,长达数十年的内战,使晋国既国力大损,又无暇南下过问中原之事。

2、秦国。

秦比郑更加年轻。

当时的秦,正在与西戎连续激战中接受血与火的考验,自顾不暇。

当时的秦,不独无暇过问东面之事,可能在实力上也尚不及郑国。

3、齐国。

齐国,东方大国,当时国土远远大于郑国。

就政治地位而言,周成王曾赋予其“东至海,西至河,南至穆陵,北至无棣,五侯九伯,实得征之”的权力,也就是其地位独一无二!

只是,当时的齐国,地位高、地盘大,但却还有点弱。

郑庄公霸业路上,有一件就是帮助齐国驱逐戎狄。

当时的齐国,在对戎狄和鲁国的交手中,都讨不到什么便宜,军事力量确实有点拉跨!

此外,在周在镐京受难的时候,秦晋郑都在奋战,这个地位最高的齐国却无声无息,名望大损!

齐国的潜力兑现,还要等到管仲改革!

4、楚国。

当时的楚国,尚在对周边小国的吞并中成长。

虽然在南方已经很有影响力,但无论是经济、文化上,都还远远不足。

郑庄公时期,楚武王曾在用兵中叹息“吾不能得志于汉东”,连南方都还没有搞顺,遑论北上争霸了!

总之,后来的主角们,当时各有各的麻烦,尚无法在中原形成太大影响力。

总体来看,当时的天下形势是:“四周”的大国尚没有强大到足以把手伸到天下中心;相反,郑国虽然国土不大,但居天下之中,经过三代雄主经营,在“天下之中”率先崛起,成为中原诸侯“基于规则的秩序”的话事人,遂成为当时天下最有影响力的诸侯,也就是“小霸”。

只不过,正因为居天下之中,周边遍布有影响力的中大诸侯,因此,在稍微扩张后,郑国进一步发展空间就十分有限了,因此,尽管威风数十年,但其国力仍然有限,不但无法与后来的四大强国相提并论,就比之宋、鲁、卫等中等诸侯也没有绝对优势。

因此,国力所限,郑国虽然一度成为“基于规则的秩序”主持者,但其实其地位缺乏绝对实力基础,更多依赖的是“先发优势”:通过“信息优势”率先转入“春秋模式”;并在此基础上率先充分发掘潜力,转入“争霸体制”。

所以,郑国的霸业,与后来的“五霸”不可同日而语,只能算是“小霸”。

此后,随着各国(尤其是各大国)纷纷转入“春秋模式”;随着具有更大发展空间的周边大国成长到有足够实力足以介入,甚至操纵中原局势;缺乏实力实力基础和地缘优势的郑国,也就永远不再具备“小霸”的条件了。

我们读历史,更喜欢“反思”而不是“欣赏”,所以,人们似乎更热衷于“为什么后来衰落”,而不是“为什么曾经强大”。

其实,历史上所有势力的结局,不都是以衰落结束的吗?

几百个诸侯,最后就只有秦国一统天下;而一统天下的秦国,后来不也是“二世而亡”吗?

如果按照“反思怪”的说法,历史上似乎就没有成功者了!

实际上,客观来说,能够“曾经辉煌”,就已经是非常非常了不起的成就了,就已经有非常非常多的精华留给后人欣赏、学习了!

郑国的“小霸”,其霸业虽不及后来“五霸”,但无论是其对历史发展走向的影响,还是其对经济模式、军事制度、外交方式的若干创新,都是不容低估的。