最近,浙江高考圈有个新闻引起了我的注意。

丽水学院在今年的定向生招录中录取了一位661分的考生,创下了校史记录!

不仅如此,该校还成功录取了三位650分以上的高分考生。

这些分数完全有实力被包括浙大在内的“985”高校录取,却偏偏选择了定向就业的地方院校,这背后到底是怎样的考量?

我从事教育工作这么多年,见证了无数学生的选择与成长。这次的“高分低就”现象,其实折射出了当下年轻人对未来职业规划的思考转变。

这位661分的考生来自景宁畲族自治县,他选择了财务管理岗位,这在很多人看来可能是“屈才”。

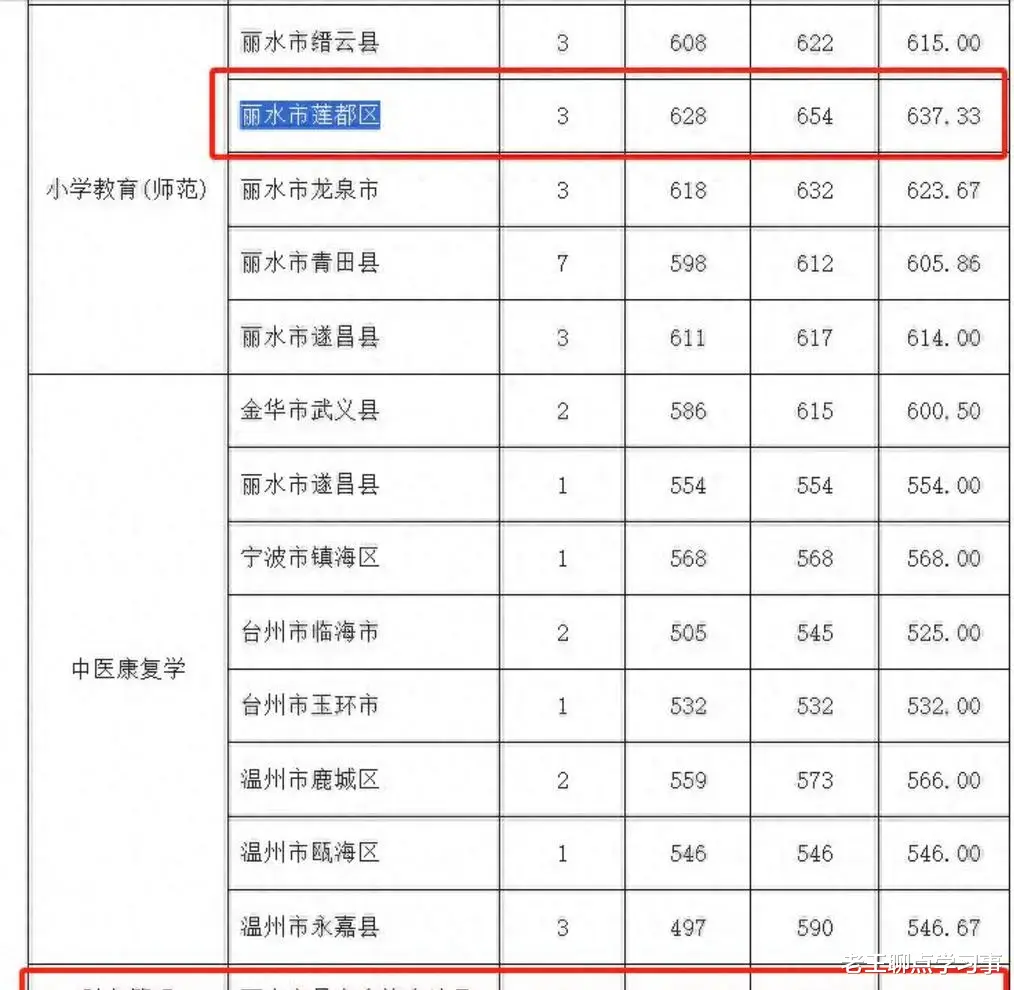

另一位654分的考生则选择了小学教师岗位。

他们放弃了进入名校的机会,转而追求一份“铁饭碗”。

你可能会问:这些成绩优异的学生为什么不去追求更好的大学和更广阔的发展空间呢?

我想,这与当前的就业环境密切相关。

近几年来,大学毕业生就业形势严峻,“就业难”已成为不少家庭的心头之痛。

而编制内工作提供的稳定性和社会保障,对于许多家庭来说,无疑是一种强有力的保障。

尤其是那些来自普通家庭的孩子,他们可能更看重稳定性而非发展的可能性。

有人说,这些考生太过“务实”,缺乏追求。

但我想说,每个人的人生道路都该由自己来选择,没有绝对的对错。

那位选择去景宁县工作的高分考生,或许是出于对家乡的热爱;那位选择当小学老师的学生,可能真的怀揣着一颗教育情怀的心。

我们不能简单地用“浪费分数”来评价他们的选择。

不可否认的是,编制确实“太香”了。

在浙江这样的经济发达省份,体制内工作通常意味着更稳定的收入、更完善的社会保障以及更高的社会地位。

特别是像杭州都市圈这样的地区,拥有编制的工作更是“一位难求”。

难怪近年来浙江省定向生的录取分数线水涨船高,甚至出现了669分报考萧山农技岗位这样的现象。

但我想提醒各位家长和学生的是,短期的稳定不应该成为限制长远发展的枷锁。

选择编制固然无可厚非,但也要考虑个人的兴趣和特长。

如果一个对计算机充满热情的学生硬要去当一名编制内的会计,那么他的职业生涯可能并不会如想象中那么美好。

作为一名教育工作者,我希望每一位学生都能找到适合自己的发展道路。无论你选择名校深造还是定向就业,都要遵从内心的声音,做出最符合自身条件和发展需求的选择。

其实,这种“高分低就”的现象也给教育部门和社会各界敲响了警钟。我们是否应该重新思考高等教育的方向和就业市场的对接问题?是否应该提供更多样化的职业发展路径,而不仅仅是“考名校-找好工作”这一条路?

我想对正在为人生道路迷茫的学生们说:不要被他人的选择所影响,也不要被传统观念所束缚。了解自己,明确目标,然后勇敢前行。

无论你选择追求稳定还是追逐梦想,只要是经过深思熟虑的决定,都值得尊重和支持。