引言:

在二十世纪初期的中国,时局动荡,内忧外患。两位出身不同却都怀抱救国理想的青年,在革命浪潮中相遇。一位是出身江浙世家、留学日本的蒋介石,一位是浙江文化世家出身、留学欧洲的周恩来。1924年,他们在黄埔军校相识,开启了一段既合作又对立的复杂历程。从最初的亲密同僚到后来的政治对手,他们的关系起伏跌宕,见证了中国革命的曲折历程。这对政治人物的交集与分歧,不仅影响了中国近代史的走向,更为我们留下了一段引人深思的历史故事。最终,一位远走台湾,一位成为新中国开国总理,两人的人生轨迹截然不同。

大纲:

一、时代背景与人物早年

20世纪初期的中国局势

周恩来的成长经历与求学之路

蒋介石的早期革命生涯

两人的思想形成过程

二、黄埔军校时期的交集

黄埔军校的创建背景

周恩来任政治部主任

蒋介石担任校长

两人的合作关系与互相认可

三、从同僚到政敌的转折

蒋介石政治立场的转变

"中山舰事件"的冲突

国共合作的破裂

政见分歧与对立加深

四、后期交锋与历史结局

西安事变中的周恩来调停

抗日战争时期的短暂合作

内战时期的最终对决

各自的政治命运与历史评价

从同僚到唇枪舌战的政敌,周总理与蒋介石之间有着怎样的过往?

在二十世纪初期的中国,时局动荡,内忧外患。两位出身不同却都怀抱救国理想的青年,在革命浪潮中相遇。一位是出身江浙世家、留学日本的蒋介石,一位是浙江文化世家出身、留学欧洲的周恩来。1924年,他们在黄埔军校相识,开启了一段既合作又对立的复杂历程。从最初的亲密同僚到后来的政治对手,他们的关系起伏跌宕,见证了中国革命的曲折历程。这对政治人物的交集与分歧,不仅影响了中国近代史的走向,更为我们留下了一段引人深思的历史故事。最终,一位远走台湾,一位成为新中国开国总理,两人的人生轨迹截然不同。

乱世求索 风云际会

清末民初,列强入侵,军阀混战,中华大地陷入了前所未有的危机。在这片土地上,无数仁人志士奔走呼号,寻求救国之道。

1898年,周恩来出生在江浙士族之家,自幼浸润在浓厚的文化氛围中。1910年春,他随伯父迁居东北,在银岗书院和东关模范学校求学,展现出非凡的才智。

十三岁的周恩来就立下"为中华之崛起而读书"的宏愿。1913年,他考入天津南开学校,在那里度过了刻苦求学的岁月。毕业后,他远赴欧洲留学,在英法等国游历考察,最终确立了共产主义信仰。

与此同时,另一位改变中国命运的人物也在成长。蒋介石幼年丧父,由母亲王采玉抚养长大。1906年,他从龙津中学堂毕业后东渡日本,在异国他乡开启了革命生涯。

1908年,经陈其美引荐,蒋介石加入同盟会,正式走上革命道路。1910年,他考入日本陆军,成为士官候补生。陈其美遇刺后,蒋介石接替其位置,成为孙中山的得力助手。

1922年,蒋介石被任命为东路讨贼军第二参谋长。次年,他被派往苏联考察,这段经历对其后来的政治立场产生了深远影响。

在这个特殊的历史时期,革命形势风起云涌。1924年,在苏联顾问和中国共产党的帮助下,孙中山在广州创办了黄埔军校。这所军校凝聚了两党精英,培养了众多革命人才。

黄埔军校的创立,为两位志存高远的革命者搭建了相遇的舞台。蒋介石出任校长,周恩来担任政治部主任,他们即将展开一段既相知又相斗的传奇历程。命运的齿轮开始转动,一场改变中国的大幕正徐徐拉开。

黄埔同袍 并肩建军

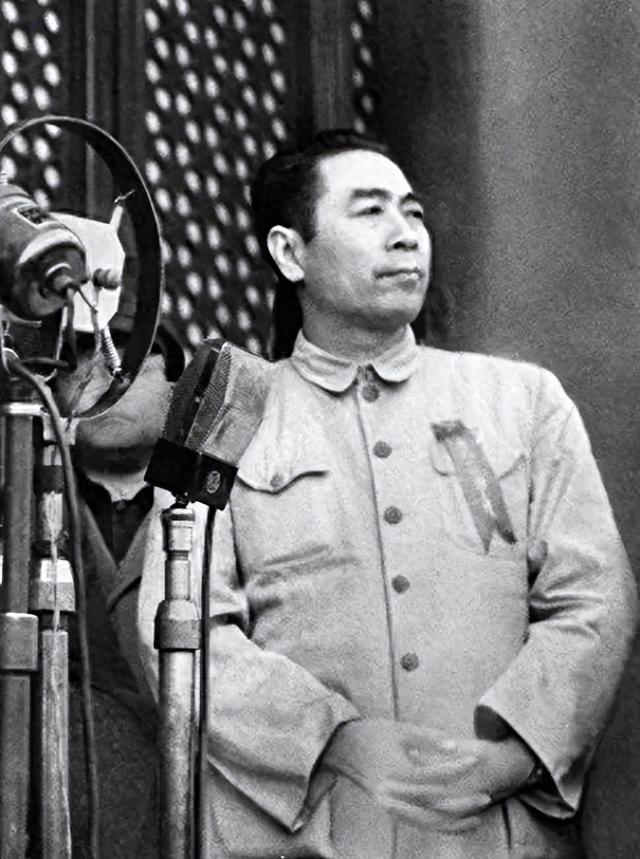

1924年,广州黄埔军校在孙中山的主持下正式成立。蒋介石被任命为校长,周恩来则出任政治部主任,两人开始了密切的工作往来。

军校创办之初百废待兴,蒋介石和周恩来分别从军事和政治两个方面着手建设。在训练方面,蒋介石负责军事技能培训,周恩来则主抓思想教育和政治工作。

黄埔军校的办学方针是"联俄、联共、扶助农工"。这段时期,国共两党精诚合作,共同培养革命军事人才。周恩来经常深入学员中间,了解他们的思想动态,帮助解决实际问题。

蒋介石对周恩来的工作能力十分赏识。在一次军校会议上,蒋介石公开表示:"政治部工作做得很好,这要归功于周主任的领导。"

军校的政治教育和军事训练相辅相成。白天,学员们在操场上进行队列训练和军事演习;晚上,他们在教室里学习革命理论和政治常识。两位领导者的教育理念在这里得到了完美的结合。

1925年,黄埔军校开始扩大办学规模。周恩来提议成立军校党部,加强对学员的思想引导。蒋介石对这一建议表示支持,并批准了相关计划。

随着办学成果日渐显现,黄埔军校逐渐成为培养革命军事干部的重要基地。第一期学员毕业时,蒋介石和周恩来共同出席了毕业典礼,为革命事业的新生力量送上祝福。

这一时期,两人在工作中建立了良好的合作关系。周恩来负责的政治部编辑出版了《革命军人》等刊物,宣传革命思想;蒋介石则着力提高军校的军事训练水平。

在北伐战争筹备期间,黄埔军校的工作重心转向为革命军队培养骨干力量。周恩来和蒋介石多次共同商议训练计划,为即将到来的战役做准备。

军校的声誉日渐提升,吸引了全国各地的青年前来报考。两位领导者为选拔优秀人才投入了大量精力,亲自参与招生工作。

然而,随着形势发展,两人的政见分歧逐渐显现。1925年孙中山逝世后,国共合作的基础开始动摇。黄埔军校内部的政治氛围也悄然发生变化。

这段共事时期,虽然短暂,却为中国革命培养了大批优秀人才。黄埔军校成为了国共两党合作的一个缩影,也见证了两位领导者从同僚到对手的转折点。

渐行渐远 政见分歧

1926年春,蒋介石的政治立场发生了明显转变。他开始逐步限制共产党在黄埔军校的活动,调整军校内部的政治教育方向。

在这一时期,中山舰事件成为了国共关系的重要转折点。3月20日,蒋介石下令搜查苏联顾问住所,扣留中山舰,并在广州实施戒严。

周恩来面对突如其来的变故,立即采取行动。他一面安抚军校内的共产党员,一面积极与国民党左派协调,试图缓和紧张局势。

但事态的发展已不可逆转。蒋介石开始大规模清理军校内的共产党员,许多周恩来的同事和学生被迫离开。

1927年,国共合作走向破裂。4月12日,蒋介石在上海发动了大规模的清党行动,国共两党的对立正式公开化。

面对白色恐怖,周恩来带领一批共产党员撤离上海。这次撤离标志着他与蒋介石之间的同僚关系彻底结束。

政见分歧日益加深,昔日的战友变成了政敌。蒋介石开始在全国范围内围剿共产党,而周恩来则投身于革命根据地的建设。

在南昌起义中,周恩来担任前敌委员会书记,领导武装反抗。这次起义虽然失败,但打响了武装反抗国民党统治的第一枪。

蒋介石随后发动了多次围剿,试图剿灭共产党的革命力量。而周恩来则在中央特科的工作中,组织开展了针对国民党的地下斗争。

双方的斗争愈演愈烈。蒋介石派出大量特务,追捕共产党领导人;周恩来则通过地下工作,保护党的干部,建立秘密交通线。

1931年,中华苏维埃共和国成立,周恩来当选为中央执行委员。此时的国共两党,已经完全站在了对立面上。

在长征途中,周恩来作为中共中央领导人之一,多次组织红军突围。而蒋介石则调集重兵追剿,双方展开了生死较量。

这段从同僚到政敌的转变过程,不仅影响了两个人的命运,更深刻地改变了中国的历史进程。昔日黄埔军校的校长与政治部主任,如今站在了历史的对立面。

命运转折 各归其位

1937年,抗日战争全面爆发,国共两党再次走向合作。面对民族危机,周恩来作为中共代表,多次与蒋介石在武汉、重庆等地会面谈判。

双方虽然达成了合作抗日的共识,但在具体行动上仍存在分歧。蒋介石坚持"攘外必先安内"的方针,而周恩来则极力主张集中力量抗击日寇。

在重庆谈判期间,周恩来展现出卓越的外交才能。他以灵活的谈判策略,既维护了共产党的根本利益,又为抗日民族统一战线的形成做出了贡献。

1945年,抗日战争胜利后,国共两党再度展开了重庆谈判。周恩来与蒋介石在谈判桌上多次交锋,就和平建国问题进行激烈辩论。

然而,由于双方在军队改编、政权组织等根本问题上无法达成一致,和平谈判最终破裂。国共内战爆发,两党再次陷入全面对抗状态。

在随后的三年内战中,周恩来负责中共的外交和统战工作。他多次发表声明,揭露国民党的政治腐败,争取国际社会和民主人士的支持。

1948年,随着解放战争的胜利推进,蒋介石的统治基础日渐动摇。周恩来组织领导了渡江战役的后勤保障工作,为解放军过江南打下了坚实基础。

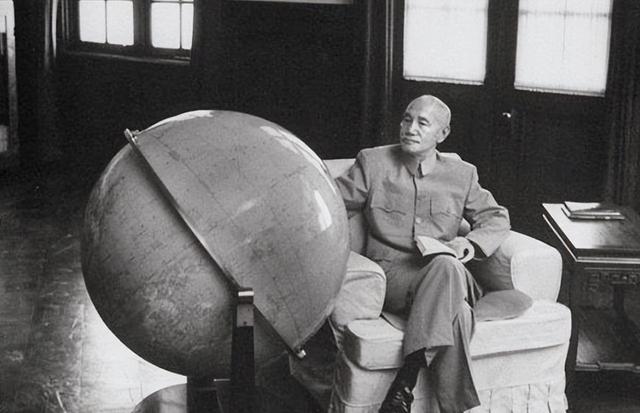

1949年1月,蒋介石发表"引退"声明。4月,解放军占领南京,国民党退守台湾。两位昔日的黄埔同僚,至此走上了完全不同的人生道路。

新中国成立后,周恩来出任政务院总理,开始了新的历史使命。他主持制定了一系列重要的政策法规,为新中国的建设奠定了基础。

蒋介石则在台湾实行戒严统治,继续坚持"反攻大陆"的立场。两岸隔海相望,形成了长期对峙的局面。

1975年4月,蒋介石在台湾病逝。而周恩来也于次年1月在北京去世。这对曾经的黄埔同僚,最终以这种方式结束了他们跌宕起伏的一生。

历史见证了他们从相识、合作到对立的全过程。虽然政见不同,但他们都在中国近代史上留下了深刻的印记。

这段跨越半个世纪的恩怨情仇,不仅反映了两个政治家的个人命运,更折射出了那个时代的历史洪流。从黄埔军校的同袍,到隔海相望的政敌,他们的故事永远铭刻在中国革命的历史画卷中。