引言:

1942年深秋,在山东马鞍山的制高点上,上演了一场令人惊叹的生死对决。八路军山东纵队1旅2团副团长王凤麟,带领仅有的30余名伤病员和家属,凭借一支狙击步枪、8支土造步枪和40多颗手榴弹,面对日军精锐部队的围攻。当子弹耗尽时,这群抗日勇士不惜以石块作为武器继续战斗。这位被誉为"爆破大王"的军事奇才,用他的智慧和勇气,在马鞍山上谱写了一曲可歌可泣的抗战壮歌。

文章大纲:

一、从东北抗联到八路军的爆破专家

1935年赴莫斯科东方大学深造

1938年到达山东,开设爆破训练班

培养出刘厥兰等著名爆破英雄

二、战术创新与辉煌战绩

发明拉火引爆法

创造"三个十分钟"连续伏击战

1942年蔡家庄战役的突出表现

三、马鞍山保卫战

负伤截肢后仍坚持战斗

带领30余人固守马鞍山

击毙日军指挥官与参谋长

弹尽援绝后以石块抗敌

四、智勇双全的抗日将领

爆破技术的创新与推广

战术指挥的独特见解

为山东抗日根据地建设的重要贡献

引言:

1942年深秋,在山东马鞍山的制高点上,上演了一场令人惊叹的生死对决。八路军山东纵队1旅2团副团长王凤麟,带领仅有的30余名伤病员和家属,凭借一支狙击步枪、8支土造步枪和40多颗手榴弹,面对日军精锐部队的围攻。当子弹耗尽时,这群抗日勇士不惜以石块作为武器继续战斗。这位被誉为"爆破大王"的军事奇才,用他的智慧和勇气,在马鞍山上谱写了一曲可歌可泣的抗战壮歌。

从东北战场到山东纵队

1935年的深秋,东北抗日联军迎来了一位特殊的战士王凤麟。这位身材中等、皮肤白皙的年轻人,不爱言语却擅长思考,枪法精准得令人称奇。

组织派他前往莫斯科东方大学深造,这让王凤麟看到了一片新天地。在工兵班学习期间,他废寝忘食地钻研马列主义理论和爆破技术,为日后的革命事业打下了坚实基础。

1938年8月,党中央一纸调令将他派往山东工作。王凤麟与战友张经武一同来到沂蒙山区沂水王庄,随后被分配到八路军山东纵队。

军区领导看中了他的专业特长,决定开办一个爆破训练班。当时条件极其艰苦,整个训练班只有一块TNT炸药和几厘米长的导火索。

面对困难,王凤麟带领战士们自制黑色炸药,就地取材制作石雷。在他的悉心指导下,爆破班的技术水平逐步提高,培养出了刘厥兰等一批山东著名的爆破英雄。

1939年日军对沂蒙山区发起大规模"扫荡",爆破班被迫停办。王凤麟主动请缨,被派往山纵四支队三营担任营长。

在三营期间,他带领官兵多次参与反"扫荡"战斗。凭借过硬的军事素养和灵活的战术运用,他屡建战功,为山东抗日根据地的建设做出了重要贡献。

1940年,日军在山东实施堡垒政策,在交通要道和制高点上大量修建炮楼、碉堡。八路军缺少重型火力,一时难以突破敌军防线。

关键时刻,王凤麟想起了在莫斯科学到的爆破技术。他带领战士们在一座废弃碉堡下进行试验,成功用炸药将碉堡掀翻半边。

这次成功的尝试,让王凤麟找到了攻克日军堡垒的有效方法。他随即组织战士们开展爆破作战,将枪法精准的官兵分成两人一组,采用火力掩护与爆破突击相结合的战术。

在张家栏子战斗中,这种新战术第一次得到实战检验。爆破手在火力掩护下,成功将炸药包送到敌人碉堡前,一举突破了日军的防线。

这场胜利让王凤麟尝到了甜头,他不断总结战斗经验,逐步完善爆破战术。他组建了专门的爆破队,配合火力组和手榴弹组形成了完整的战斗体系,为八路军攻坚战开辟了新的思路。

爆破战术创新显神威

山东的碉堡战场上,王凤麟带领着他的战士们不断探索新的战术。面对日军修建的层层堡垒,传统的进攻方式伤亡惨重,迫切需要一种突破性的作战方法。

在一次重要战斗中,2团在张家栏子整整僵持了五天。副旅长组织了党员和骨干组成敢死队,试图通过死打硬拼突破敌人防线,却付出了数百人的伤亡代价。

战后总结时,团工兵班长刘厥兰提出了使用炸药进行爆破的建议。王凤麟立即组织人员进行了实地试验,一声巨响过后,敌人的碉堡被炸得七零八落。

这次成功的试验让王凤麟看到了希望。他随即改进了爆破战术,将部队分成爆破组、火力组和手榴弹组,采用三位一体的作战方式。

最初使用的火柴点火引爆方法存在很大风险,战士们在敌人火力下需要较长时间完成引爆。王凤麟经过反复研究,发明了拉火引爆法,大大缩短了爆破时间。

这种新战术在实战中很快显示出威力。爆破组负责将炸药送到目标位置,火力组负责压制敌人火力,手榴弹组负责掩护突击,配合默契。

1941年春天,王凤麟率领三营在博山甘泉寺设伏。他巧妙地结合了埋伏战和地雷战,仅用5分钟就消灭了30多名日伪军,缴获了大量武器装备。

一个月后,他又带领二营在莱芜高家庄设下埋伏。这次战斗中,他们采用了改进后的爆破战术,10分钟内就全歼了来犯之敌,击毙30余名日伪军。

6月10日,在古城村东的龙爪沟,王凤麟指挥一营伏击修复电线的敌人。这场战斗再次证明了爆破战术的威力,十几分钟就消灭了27名日伪军。

这三次战斗被称为"三个十分钟"歼敌战,充分展现了王凤麟在战术运用上的独特见解。他不仅创新了爆破技术,更重要的是形成了一套完整的战术体系。

部队在战斗中不断总结经验,后来又增加了梯子组,进一步完善了战斗编组。这支队伍在王凤麟的带领下,攻克了一个又一个日军据点。

他们不仅摧毁了敌人的炮楼碉堡,还成功破坏了铁路、桥梁等重要设施。这些战果极大地打击了日军的嚣张气焰,为山东抗日根据地的发展创造了有利条件。

王凤麟的爆破战术很快在部队中推广开来。他亲自指导各部队进行爆破技术培训,培养了一大批爆破战士。

这些战士们在他的带领下,不断创造着战争奇迹。他们用智慧和勇气,为抗日战争的胜利贡献着自己的力量。

马鞍山血战显英雄本色

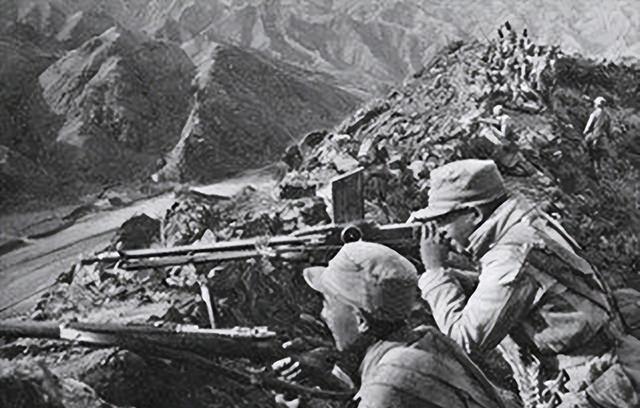

1942年深秋的一天,日军对沂蒙山区发起了大规模"扫荡"。王凤麟带领着30余名伤病员和家属,被迫撤退到马鞍山制高点。

在这个险要位置,他们只有一支狙击步枪、8支土造步枪和40多颗手榴弹。面对如此不利的形势,王凤麟组织人员迅速构筑防御工事,利用地形优势布置了多层火力网。

日军很快发现了这支小队的行踪,派出了一个中队的兵力展开围攻。在第一波进攻中,王凤麟指挥战士们沉着应战,利用有限的弹药精确射击,打退了敌人的进攻。

这次失利让日军恼羞成怒,他们调来了一个大队的兵力,准备发起总攻。山下的日军不断增多,眼看形势越发危急。

王凤麟命令战士们节约弹药,只打有把握的枪。他亲自端起狙击步枪,瞄准敌军指挥官,一枪命中。随后又连续击毙了几名日军军官。

日军的进攻一浪高过一浪,但每次都在马鞍山上的火力网前折戟。王凤麟带领的这支小队凭借地形优势和精准射击,让敌人付出了惨重代价。

战斗持续了整整一天,子弹已经所剩无几。日军趁着夜色,试图从三个方向同时发起进攻。危急时刻,王凤麟命令战士们收集山上的石块,准备近战。

当最后一颗子弹打完时,日军发起了新一轮冲锋。战士们纷纷举起石块,向山下的敌人投掷。坚硬的石块从高处砸下,给敌人造成了不小的伤亡。

一名日军少佐带头冲锋,试图突破防线。王凤麟抱起一块巨石,瞄准那名少佐,用尽全力投掷而出。石块正中目标,少佐应声倒地。

这一幕极大地震慑了进攻的日军。他们没想到这支小队在弹尽粮绝的情况下,还能以如此顽强的意志抵抗。

夜色渐深,日军的攻势逐渐减弱。王凤麟带领战士们继续用石块抵抗,坚守阵地。直到天明时分,援军终于赶到,解除了他们的危险。

这场战斗中,王凤麟的小队以寡敌众,击毙击伤日军百余人。更重要的是,他们的顽强抵抗为主力部队争取了宝贵的转移时间。

战后统计,马鞍山上堆积如山的石块中,竟有许多都沾满了敌人的鲜血。这些无声的见证者,记录了那场惊心动魄的战斗。

部队领导专门为这场战斗召开了总结会。王凤麟的临机应变和顽强作战精神,受到了上级的高度赞扬。

这场马鞍山保卫战,不仅展现了八路军将士的智慧和勇气,更体现了在极端困境下的革命意志。用石块砸敌的故事,在沂蒙山区广为流传。

抗日英雄永垂不朽史

1942年冬天,马鞍山战斗结束后,王凤麟的威名在沂蒙山区广为流传。各地部队纷纷请他前去传授爆破经验,他都欣然应允,不遗余力地培养新的爆破战士。

12月的一天,王凤麟接到上级命令,要求他带队前往临沂北部侦查敌情。这是一次看似普通的侦察任务,却成为了他人生的最后一战。

在临沂北部的山区,王凤麟带领侦察小组发现了日军的一处重要据点。他们悄悄靠近,准备摸清敌人的部署情况。

就在这时,一支日军巡逻队突然出现在他们身后。为了掩护战友撤退,王凤麟主动担任断后。在激烈的枪战中,他身中数弹,壮烈牺牲。

消息传到部队后,战士们无不悲痛万分。他们自发组织起追悼会,缅怀这位智勇双全的指挥官。许多曾经跟随他作战的战士,讲述着那些惊心动魄的战斗故事。

王凤麟牺牲后,他创立的爆破战术在部队中得到了更广泛的运用。他培养的爆破手们继承了他的遗志,在抗日战场上创造了更多的战功。

1943年春,山东军区专门召开会议,总结推广王凤麟的爆破经验。会上,与会者详细回顾了他在战术创新上的重要贡献。

他发明的拉火引爆法、三位一体的战斗编组等战术,被编入部队的作战手册。这些宝贵经验为八路军攻坚战提供了重要参考。

1944年,军区决定将王凤麟的事迹编入教材,在部队中进行广泛宣传。他的故事在山东各地流传,激励着更多的军民投身抗日斗争。

当地百姓自发收集整理了王凤麟的战斗事迹,编成歌谣在民间传唱。这些朴实的歌词里,记录着人民心目中的抗日英雄形象。

解放战争时期,王凤麟创建的爆破战术继续发挥重要作用。他的战友们运用这些经验,攻克了多个国民党军的据点工事。

新中国成立后,山东军区将王凤麟的事迹编入《山东抗日英烈传》。他的名字与其他革命先烈一起,永远镌刻在历史的丰碑上。

在沂蒙革命纪念馆里,专门辟出一个展区,陈列着与王凤麟有关的历史资料。那支曾经立下赫赫战功的狙击步枪,成为了最珍贵的展品之一。

如今,每年都有众多参观者来到这里,追忆那段峥嵘岁月。王凤麟的故事,仍在激励着一代又一代人传承革命精神。

在沂蒙山区,"爆破大王"的传说依然在民间流传。人们说起马鞍山上的石块战,说起他带领战士们创造的战争奇迹,仍然充满敬意。

王凤麟用他31年的短暂生命,谱写了一曲慷慨悲壮的革命者之歌。他的英名,将永远铭记在中国人民革命斗争的史册中。