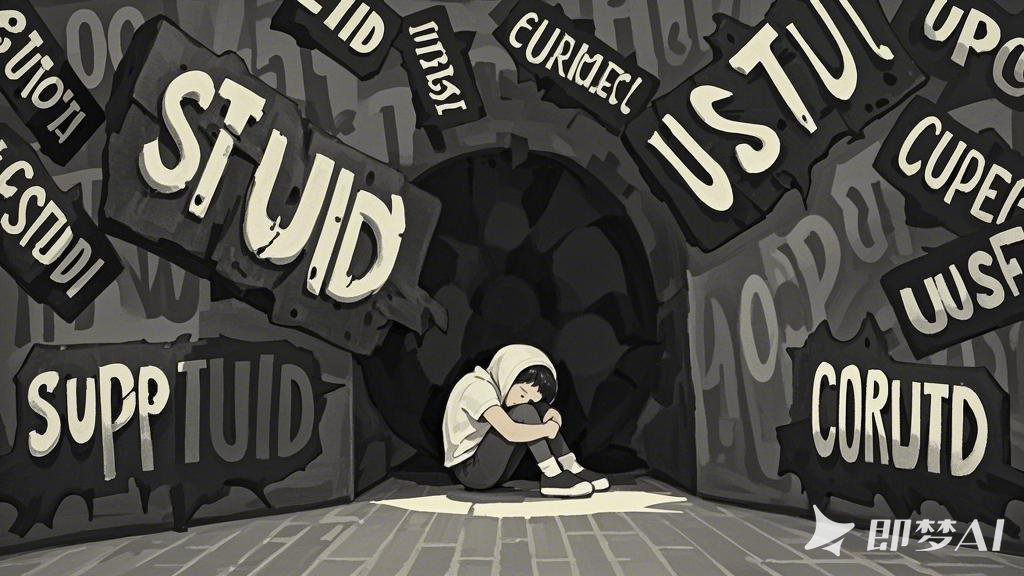

孩子眼中黯淡的光,往往源于“打击”的阴影。

01

邻居王姐最近常常唉声叹气,提起她家正读初二的女儿小雅,更是愁容面满。 小雅从小乖巧听话,学习也算用功,但在竞争激烈的重点中学,成绩只能算中等。 为了提升女儿成绩,王姐开始对小雅实行“打击式教育”。

“你看你,脑子笨死了,这么简单的题都不会!” “就知道玩,一点出息都没有!” “再考不好,以后就去扫大街!” 这些话,成了王姐每天对小雅说的“口头禅”。

起初,王姐以为“打击”能激发小雅的斗志,让孩子知耻后勇。 但结果却事与愿违。 小雅变得越来越沉默寡言,放学回家就躲进房间,把自己封闭起来。 学习成绩不仅没有提升,反而持续下滑。

更让王姐焦虑的是,小雅开始出现一些反常行为。 比如,经常无缘无故地发脾气,对父母的关心和问候也表现得非常抵触。 有几次,王姐甚至发现小雅偷偷躲在被子里哭。

一次家庭聚会上,我无意中听到了王姐的困惑和担忧。 她不明白,自己明明是为了孩子好,为什么“打击式教育”却适得其反? 难道真的是自己的方法有问题吗?

02

为了更深入地了解“打击式教育”的危害,我查阅了一些心理学和教育学的资料,也接触了一些相关的案例。 我发现,像王姐和小雅这样的家庭,并非个例。 在“望子成龙”、“望女成凤”的社会期待下,很多家长都在不同程度上对孩子采取过“打击式教育”。

一个令人痛心的案例是,一位年轻的母亲,因为孩子在一次考试中失利,当众指责孩子 “没用”、“废物”,甚至动手打了孩子。 孩子不堪重负,竟然选择了离家出走,险些酿成悲剧。

另一个案例则是一位曾经接受过“打击式教育”的成年人自述。 他说,虽然小时候在父母的“鞭策”下,学习成绩还算不错,但内心却充满了痛苦和压抑。 他觉得自己永远不够好,永远无法达到父母的期望。 这种自卑感和不安全感,一直伴随着他长大成人,严重影响了他的工作和生活。

这些案例都深刻地揭示了“打击式教育”的潜在危害: 它不仅无法有效地帮助孩子提升能力,反而会在孩子的心理上留下难以磨灭的创伤。

长期处于“打击”环境下的孩子,可能会变得:

极度自卑,自我否定

焦虑恐惧,缺乏安全感

情感压抑,亲子关系疏远

丧失学习兴趣,厌学逃学

形成叛逆心理,亲子冲突升级

03

“不打不成才”、“棍棒底下出孝子”,这些老话在当下的语境下,真的还适用吗? 我们真的需要用“打击”的方式,才能培养出优秀的孩子吗?

答案显然是否定的。

真正的教育,是润物细无声的滋养,是春风化雨般的引导,而非疾风骤雨式的摧残。 它更像是一种精心的栽培,需要我们:

尊重孩子,理解孩子

鼓励孩子,肯定孩子

引导孩子,启发孩子

陪伴孩子,支持孩子

建立平等、信任的亲子关系

04

我们都渴望孩子能够出类拔萃,拥有美好的未来。 但请各位家长们务必谨记: 孩子的优秀,绝不是用“打击”和“指责”换来的,而是用爱、尊重、理解和引导慢慢浇灌,耐心培育的成果。

“打击式教育”看似短期有效,实则饮鸩止渴。 它可能会暂时压制住孩子的天性,让孩子表面上变得“听话”、“顺从”,但却会在无形中伤害孩子的心灵,甚至可能在未来的人生道路上,显现出我们都不愿看到的阴影。

05

文章至此,希望每个为人父母者,都能从“打击”的迷思中走出,开始尝试用更温暖、更智慧的方式,去陪伴孩子成长。

教育,归根结底是一场爱的旅程,需要我们不断学习,持续反思。

愿我们都能成为更懂孩子、更会爱的父母,与孩子携手同行,共同成长,静待属于他们的,也属于我们亲子之间,最美好的未来。