公元208年,孙权对刘表的最终一次大规模进攻到达了高潮,然而即使连战连胜,孙权依旧未能拿下江夏整个区域。人们不禁疑惑,战力明显高于对手的孙权,为何始终无法达成目标?

我们先从公元203年开始说起。这一年,孙权首次向江夏发起大规模征讨。虽然孙权亲自率领军队大破黄祖部队,但在随后进行的攻城战中,却因山越产生内乱,致使孙权不得不撤军返回。为何孙权屡胜却无果?根本原因不仅在于战斗力,也折射出背后的综合实力较量。

实际情况表明,当时的刘表不仅地盘广阔,兵力雄厚,且经济发展良好,后勤充沛。相较之下,孙权虽然战斗力较强,但实质力量仍逊于刘表。即便胜利战役在手,但在力量总量的比拼中,孙权难以有效追击胜果。

第二次东征发生在公元207年,这次行动的主要目的是试探,孙权试图通过掳掠黄祖治下人民来扰乱其防御体系,以便次年能更有把握地展开攻击。果不其然,这次行动为翌年战役奠定了基础。

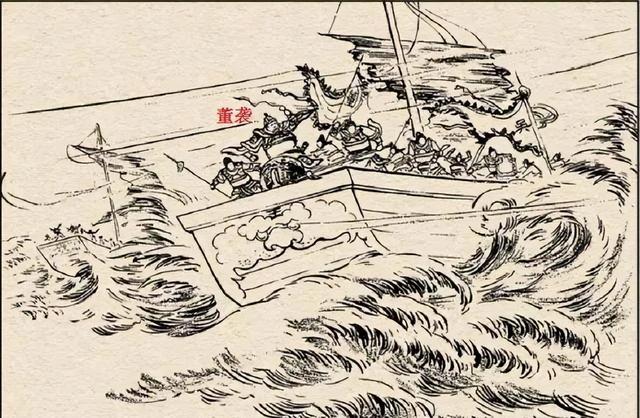

进入208年,孙权第三次向江夏发起猛烈攻势。此次战斗中,东吴军队展现了高超的力量与策略协调:董袭和凌统率百名敢死队切断黄祖的防御战舰,吕蒙击败水军要员陈就,全军猛攻拿下沔口。然而,即便如此完善的计划和执行,孙权依旧选择屠城后撤军。这种策略虽然打破了当前防御,但却无法长期控制,无形中削弱了战术成果。

对孙权来说,这种“进攻得胜却不稳”的策略反映了他的整体实力处于劣势。正因无法长时间维持攻势,使得对手刘表有充足的时间进行防御补给。这一连串的胜利并未改变孙权面临的战略困境:他的军队只能在短期内取得胜利,但无法彻底消灭粮草充足的刘表防线。

在孙权三次江夏攻打间,江东内部的不稳也显而易见。孙策虽已控制江东六郡,但孙策遇刺身亡反映出地方仍然不平。山越和强宗持续的半割据状态,直至孙权继位后,这种内部矛盾依旧难以顺利解决。结果,每当孙权试图发动对外攻击时,内部常常因不稳定而牵制他的行动。

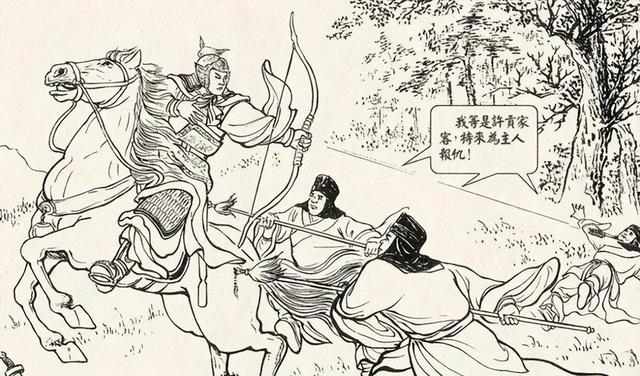

此外,孙权当时的表现也显得不够成熟。频繁的屠城徙民策略在短时间内确实制造了恐慌,但从长远来看,却没有为孙权建立稳固地盘。反而,更加难以争取荆州人民的支持。攻占李术于皖城时,孙权选择屠城,导致当地妇女宁可自尽而不向东吴军投降。这反映出,尽管东吴军战斗激烈,但在获取民心方面显得无力。

对比建筑策略和坚持的黄祖,此人在战术防御中也展现了顽强韧性。黄祖曾击败孙坚,后又在对孙权战斗中表现出从容防守能力,即便节节败退,依靠地利作战的他仍然可以有效拖延敌人的脚步。在东吴对江夏的多次进攻中,黄祖依旧以各种手段维持抵抗,尤其是沔口的艨艟封锁,使得进攻变得复杂而艰难。

由此看来,尽管孙权具备得天独厚的作战能力,但在内外矛盾之下长时间的消耗几乎让他的进攻计划进展甚微。当刘表去世,刘琮降曹操后,孙权与刘表的正面厮杀逐渐成为历史。多年的辛苦与准备,在协调和稳定性方面的不足,令孙权在攻打江夏过程中呈现出力不从心的局面。