本文内容均引用权威资料进行撰写,文末已标注文献来源及截图,请知悉。

阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后第一时间为您推送新的文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我坚持创作的动力~

文|方丈

编辑|方丈

前言:在浩瀚的世界人口海洋中,汉族犹如一座巍峨的高山,独自矗立在最为显眼的位置,成为全球人口最多的民族。

为什么如此庞大的群体能够在历史长河中扎根、发展,甚至几千年间始终屹立不倒?

这个问题的背后,不仅藏着繁衍生息的自然法则,更充满了历史的谜团。

从最初的渔猎部落,到统一的帝国,再到世界的舞台,汉族的根源究竟在哪里?

悠悠岁月,浩浩汉魂要说汉族的起源,还得从上古时代的炎黄二帝说起。

相传,炎帝和黄帝是远古时期部落联盟的领袖。

他们英明神武,带领族人披荆斩棘,开疆拓土。

在与蚩尤部落的涿鹿之战中,黄帝大获全胜,自此奠定了华夏族的根基。

炎黄子孙的称谓,也随之诞生。

时间的车轮滚滚向前,夏商周三代兴替,华夏先民们在这片土地上繁衍生息。

尽管那时的华夏族群还与周边的夷狄部落混居,尚未有明显的文化分野,但勤劳勇敢、尚德守礼的美德已经深深植根于族群的精神血脉中。

春秋时期,列国争雄,百家齐放。

华夏文化日益彰显出自己独特的魅力。

孔孟之道对华夏族的价值观产生了深远影响,"仁义礼智信"的儒家思想,成为华夏儿女的行为准则。

在与周边的"夷狄之邦"交往中,华夏先民逐渐形成了区别于他族的自我认同。

战国七雄逐鹿中原,各显神通。

经过大规模的征伐吞并,华夏族群开始加速融合。

秦始皇横扫六合,书同文,车同轨,统一度量衡,标志着一个空前统一的多民族国家的形成。

虽然秦朝如闪电般崛起,却也如昙花般迅速凋谢,然而它对华夏族的民族融合做出了不可磨灭的贡献。

六国并于一炉,奠定了我们炎黄子孙休戚与共的命运共同体。

沧海桑田,江山代有才人出两汉鼎盛,四海升平。

刘邦入主长安,国号"汉",华夏遂改称"汉族"。

如今这个在全球体量最大的民族,其名号即始于此。

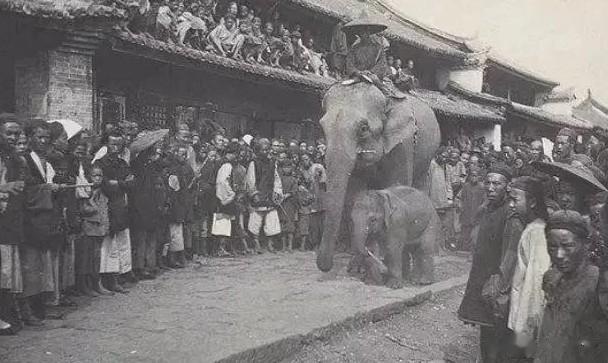

西汉开疆拓土,武帝亲征匈奴,张骞出使西域,丝绸之路开启了东西方文明交流的大门。

汉族先民们的足迹,远播域外。

东汉光武中兴,班超再击匈奴,使西域重归汉室。

自此汉魂不绝如缕,薪火相传。

汉文化是一个海纳百川的文化,始终以开放包容的心态接纳异质文明。

《史记》《汉书》等史学经典,为后世描绘了汉代社会的多元一体图景。

"亲仁善邻"的外交方针、"和亲""册封"制度,体现了中华文明融合四海、泽被八荒的悲悯情怀。

两晋南北朝大动荡,中原大地战祸频仍。

胡人南下,汉人避乱江南。

士族名流纷纷南迁,将先进的北方农业技术和儒学文化带到江南。

东晋陶渊明那首《桃花源记》,反映了当时汉族士人对和平安宁生活的向往。

也自此开启了汉族千百年来的数次大规模南迁,极大拓展了汉族的生存发展空间。

历史长河奔腾不息,朝代更迭潮起潮落。

唐太宗"致治",开创了"贞观之治"的盛世。

玄奘西行,弘扬佛法,在天竺留下了汉风遗韵。

唐太宗以"广开言路,纳谏如流"的胸襟广纳贤良,化干戈为玉帛,一时"万国来朝"。

大唐气象,惊艳四座。

在对外交往中,汉民族形成了更加海纳百川的胸襟,吸收了域外文明的养分,同时也以灿烂的唐风,影响着周边各族。

东亚文化圈因此形成,汉字圈的版图不断扩大。

两宋虽弱,精神犹存。

朱熹《四书章句集注》的问世,为理学发展推进了一大步。

以汉语言文字书就的经典,被奉为圭臬,传诵后世。

宋代城市经济的繁荣,培育了市井文化的独特气质,进一步丰富了汉民族的文化内涵。

千帆竞渡、百舸争流。

元明清三代的锤炼与洗礼,使汉族人民的民族性格愈发成熟。

在君主专制的枷锁下,汉民族的反抗精神永不消亡。

文字狱也压不住知识分子的呐喊,"精忠报国"的英雄辈出,"七擒七纵,必成胜局"的谋略家层出不穷。

汉民族的意志与骨气,终将劈开黑暗的乌云。

不屈的汉魂近代中国饱经磨难,华夏之土危若累卵。

八国联军的铁蹄肆虐神州大地,国门洞开,汉民辱。

然而屈辱不是汉人的全部。

义和团运动、辛亥革命,见证了汉民族抗击外敌、追求民主的决心。

中国共产党的诞生,高举起民族复兴的火炬。

抗日战争如火如荼。

从"九一八"到卢沟桥,从南京大屠杀到"八百壮士",汉民族浴血奋战,用鲜血和生命谱写了一曲可歌可泣的爱国主义凯歌。

新中国的成立,为汉民族的发展开辟了广阔道路。

在中国共产党的领导下,全国各族人民万众一心,艰苦创业,锐意进取,汉民族的面貌焕然一新。

时至今日,改革开放的春风吹遍大江南北。

汉民族与时俱进的创新基因不断绽放异彩。

神州大地车轮滚滚,一派生机勃勃。

盛世华章,赓续千秋56个民族,56朵花,56族儿女共筑中国梦。

在民族大家庭中,汉族以最大的人口规模、最广的人口分布,担负着民族复兴的重任。

放眼今日,神州处处楼宇林立,改革创新的号角响彻云霄。

汉民族参天大树根深叶茂。

漫步街头巷尾,随处可见务实勤恳的汉家子孙:或挥汗如雨,奋战在建设一线;或挑灯夜读,科研报国;或学贯中西,弘扬国粹;或运筹帷幄,商海争锋……

"莫道英雄迟暮,汉家自有儿郎"。

汉族青年摩拳擦掌,意气风发,肩负民族兴亡,迎难而上。

他们或驰骋商界,成为"狼性"十足的创业新贵;或纵横职场,打拼出一片自己的天地;或博览群书,锤炼一双慧眼;或埋头实验室,争当"科研国家队"……

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

新时代新征程,当代汉家儿女将以昂扬的精神状态和务实的行动作风,积极投身全面建设社会主义现代化国家的火热实践,在新的伟大征程里续写新的辉煌。

古老汉族,在改革创新中不断赓续生命活力。

作为中华民族的中坚,炎黄子孙将坚守"以天下为己任"的情怀,同全国各族一起,在中华民族伟大复兴的接力跑中,冲刺、超越、领跑,直到胜利的彼岸!

用户46xxx93

刘邦时代是汉人,没有汉族。

游客

神秘的地方

用户98xxx33

伊斯兰生产回,儒教制造汉。三大宗教形成三种意识形态,蒙古统治东欧用基督,中东用伊斯兰,东亚用儒教。儒字本意祭祀礼仪,法源于儒控制行为,儒控制意识形态,培养斯德哥尔摩综合症。教化是科考内容,科考为布道资格,养腿治华。晋指楚,非我族类,蛮夷。楚灭秦,秦晋变成汉人。刘邦集团生地为楚地,春秋各国文字求同阶段。楚字更特殊,花鸟鱼虫,南渡联盟。北魏元清,南渡为原住民,蚩尤和楚南渡已开启东亚历史惯性。春秋文字差异,秦书同文依旧不能统治。文化不通前提下,凭周占地盘,何德何能分封?汉初为何无为而治?因遗民不跪统治!此时,为何不用后世延续千年匡扶汉室的习惯,喊匡扶周室?造假周而捧儒。谁统治,孔家屹立。

用户98xxx83

历史一直有其他民族加入汉族一直没变过