新中国成立之后,虽然很多国民党的间谍纷纷被解放军成功捕获,但仍然有一些在内地活动的间谍逃避追捕,暗中继续策划破坏活动。尤其是有一位情报界的大人物,直到多年后依然音信全无。周总理曾下令,无论郑蕴侠生死如何,都要尽全力找到他,甚至连他的尸体也要查清。

郑蕴侠的名字在当时几乎是无人不知、无人不晓的,他是中统情报局的少将。但他的背景非同一般,出生在一个深具政治影响力的官宦世家。从祖父开始,郑家人便世代为官,深谙官场的潜规则与权谋。父亲更是留学日本归国的精英,年少时就凭借卓越的才智和勇气,成为孙中山的重要幕僚之一。在这种家世背景下,郑蕴侠从小便被寄予厚望。

在这样充满政治氛围的家庭中成长,郑蕴侠无疑是受到了极高的教育与培养。他在家中的长辈和父亲的严格要求下,学习成绩出类拔萃,既有超群的智力,深谙礼仪与为人处事的道理。尤其是在他父亲的影响下,郑蕴侠从小便对国家的未来与命运充满了责任感,这种责任感在他成年后,成为他步入国民党并投身政治的强大驱动力。

大学毕业后,郑蕴侠顺理成章地加入了国民党,继承了父亲未完成的事业。他的高学历和杰出能力迅速让他在国民党内部脱颖而出。

1937年,抗日战争逐渐进入白热化阶段,国共两党在巨大的外敌压力下,不得不摒弃分歧,开始共同抵抗日本侵略者。在这个关键时刻,郑蕴侠的身影再次出现在战场上,成为一名抗日将领。蒋介石对他的评价极为高,认为他是国家重要的栋梁之一。

命运的转折似乎总在不经意间到来。那时的陈立夫,作为国民党中统的掌门人,正忙于扩大其特务组织的力量。陈立夫对郑蕴侠的能力十分看重,于是决定将他调入中统工作。但令人惊讶的是,陈立夫并未与郑蕴侠商议,也未得到何应钦的同意,便直接做出了这个决定。

这种做法,往往意味着极高的权力集中与决策的独断性,也让郑蕴侠感受到了从未有过的压力。即便郑蕴侠对中统的工作并不感兴趣,也并非志向所在,但面对陈立夫的强势与其自身的好奇心,他选择了默默接受。就这样,郑蕴侠被推入了一个全新的政治漩涡,而这一决定,也成为他人生中最重要的转折点之一。

随着1949年新中国的建立,蒋介石的国民党政权几乎在短时间内瓦解,曾经掌控着权力的高层人物,纷纷想着办法逃离大陆,寻求避难。对于郑蕴侠而言,这一刻的到来早已是注定。在国民党几乎全面溃败的背景下,郑蕴侠意识到自己无法再继续留在这片土地上。1949年11月16日他收到上级命令,开始销毁各种关键文件,以防止重要信息被解放军掌握。为了尽量避免追捕,他与司机李增荣悄悄地踏上了通往成都的路程,准备借最后一班飞往台湾的航班逃脱。

郑蕴侠并未意识到,他的逃亡计划早已被地下党所知悉。李增荣,作为郑蕴侠的司机,早已被共产党策反。虽然郑蕴侠当时并不知情,但他很快发现了异常。深知自己身处险境,他立刻判断出了形势的变化。在一次短暂的停顿中,他趁着司机没有注意,悄无声息地离开了车,开始了他孤身一人的逃亡之路。

郑蕴侠是个极为聪明的人,早在国民党政权即将崩溃时,他便意识到自己和其他特务将会成为被清算的对象。所以他决定极力隐藏自己的身份,彻底脱离过去的政治漩涡。为了减少被发现的风险,他选择化名并改变生活方式,将自己伪装成一个普通的工人,默默无闻地融入到民众中。随着时间的流逝,他通过巧妙的伪装多次躲避了政府和解放军的搜查。

他的躲藏并没有持续太久。郑蕴侠所在的工厂最终被政府接管,这个地方曾是他暂时的庇护所,但不再是他能够继续隐匿的地方。于是他决定再次踏上逃亡的道路。这一次他化作了一个卖货郎,走街串巷,终于抵达了贵州务川县的濯水镇。在这里,郑蕴侠重新开始了新的生活,他化名“刘正刚”,并与当地一位农家女子邵春兰结婚,过上了平凡的日子。他希望通过这样的方式,彻底与过去的身份划清界限,从而逃避任何可能的追查。

到了1956年,随着我国社会经济政策的转变,合作化运动全面展开,许多地方开始实行集体化管理,濯水镇也不例外。郑蕴侠在这一过程中,依旧保持着低调和隐蔽的生活状态。镇里派他前往县城进行培训,学习如何参与新社会经济体系的工作。经过一段时间的学习,他回到镇上,开始在当地的合作食堂担任会计。这一职位看似平凡,但对郑蕴侠来说,却是另一种全新的挑战,也是在不断变化的时代中,保持身份隐藏的一个机会。

尽管他生活的外表变得越来越普通,濯水的居民还是渐渐察觉到,刘正刚并不像他自己声称的那样简单。镇里的老百姓对这个外来者心生疑虑,纷纷议论起他的种种不寻常之处。曾有一位年长的老人对他的记忆深刻地描述过:“刘正刚总是说自己不识几个字,可是当我教他打算盘时,第二天他就能把加减乘除算得清清楚楚,哪像是刚刚学过的样子?”这种能力,明显与一个普通人学习的速度不符。

更令濯水镇的人感到不解的是,直到1957年某天,郑蕴侠在一次谈话中,不小心脱口而出一句成语:“不翼而飞”。这让镇里的居民更加确信,这个自称不识字的人,绝不可能轻而易举地说出如此精确的成语。当地人开始将这一点纳入了对郑蕴侠身份的怀疑之中。有人决定报案,将这一切呈报给了县公安局。

不久后,郑蕴侠便被当局盯上。对于他来说,这一刻意味着他那长久以来的小心翼翼的伪装终于崩塌。被捕后,郑蕴侠心中不禁涌现出绝望。他知道,自己已经逃不掉了。这一切的真相,终究会暴露。面对严峻的审问,郑蕴侠一度试图否认,尽管他知道,自己无法抵赖。公安人员出示了一些关键的证据,包括他过去参与的特务活动的照片,以及其他相关的证物。这些证据让他感到无力反驳,最终他放弃了辩解。

“若想人不知,除非己莫为。”郑蕴侠深知自己再无可能逃避责任。此时他终于意识到,过去的所作所为已经无法掩盖。他长叹一声,低声说道:“结束了,都结束了。”在这一刻,郑蕴侠的心态彻底崩溃,他开始坦白所有自己所知道的事情,毫无保留地交代出自己的过去。多年积累的谎言和隐瞒,终于在这一刻轰然倒塌。

最终郑蕴侠并未面临死刑,他被判处了15年的有期徒刑。这一判决,超出了他的预期。郑蕴侠曾自言自语:“我犯下的罪孽,非处死难平民愤。”他曾认为,自己的所作所为理应付出更为惨痛的代价。但那个时代的政策却给了他另一种结局——在中央政府的指示下,对于那些曾为国民党效力的特务,若不至于危害国家安全,可以适度从宽处理。政府的这一命令,意味着郑蕴侠将面临相对轻微的刑罚,而这一切也让他感到意外。

经过15年的改造,郑蕴侠的生活终于迎来了转机。1975年毛主席亲自发布了赦免令,决定宽恕曾经的国民党特务,让他摆脱了长期以来“罪人”的标签,重新成为一名普通的公民。对郑蕴侠来说,这无疑是一次重生,他终于能过上没有过多负担的生活,尽管过去的阴影始终萦绕在他的心头。

到了1980年,郑蕴侠迎来了一个意外的机会。那一年,张国立主演的电视剧《草莽英雄》开始拍摄。这部剧以抗日战争为背景,讲述了许多英雄人物的传奇故事,其中有一个土匪角色十分抢眼。得知这一消息后,郑蕴侠主动联系了剧组,提出了自己希望出演该角色的请求。原因很简单:郑蕴侠在四川与土匪有过不少交手,深知他们的脾气、生活习惯,甚至连言谈举止都十分熟悉。在战乱年代,土匪的生活方式和行事风格有着独特的规律,而郑蕴侠在那段艰难岁月中积累的经验,使他具备了演绎这一角色的天然优势。

郑蕴侠的表演在剧中获得了高度评价,他精准地抓住了土匪的本质,将这一角色演绎得淋漓尽致。观众们从他眼中看到了土匪的狡猾、聪慧和那种在动荡年代中无奈的生存挣扎。

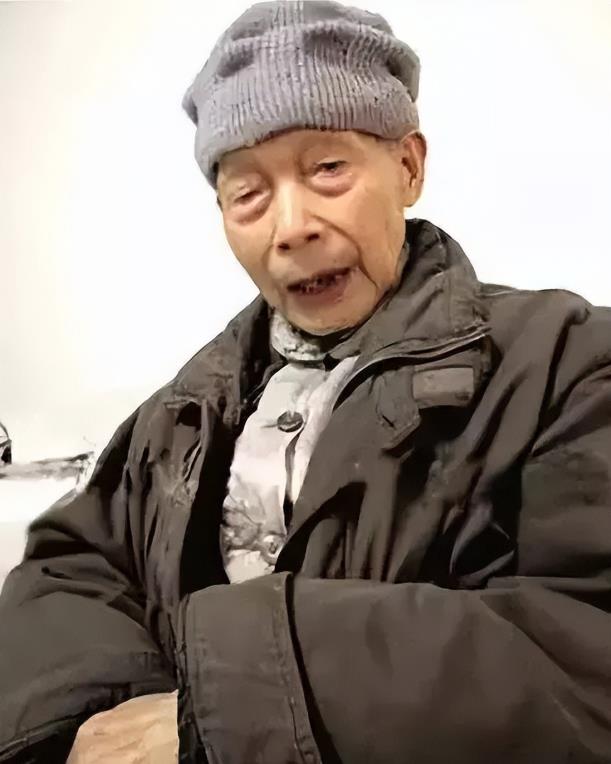

时光飞逝,转眼间已经是2009年。郑蕴侠在家中安详去世,享年102岁。作为一位世纪老人,他的生命跨越了中国的几代历史,见证了国家从弱小到强大的全过程。从年少时的国民党特务到晚年的平凡老人,他的经历几乎可以视作中国近现代史的一个缩影。他见证了无数历史的瞬间,从抗日战争到解放战争,再到新中国的建设与崛起,他活得像一本生动的“活着的史书”。

郑蕴侠的故事最终被纪录成片,国家于他去世后发布了以他为主角的纪录片《迷途》。这部片子深入探讨了郑蕴侠的一生,尤其是在解放战争中的种种行为,以及他如何从敌对的阵营转换到共产党的怀抱,最终成为一个普通公民。

郑蕴侠曾经是蒋介石的“工具”,在解放战争时期,他为国民党政府效力,给共产党带来了巨大的麻烦和灾难。当他被捕之后,很多人以为他会面临最严厉的惩罚。然而正是共产党选择了宽容了郑蕴侠,让他有机会重新开始,为他提供了稳定的生活保障。他出狱后,始终没有忘记这一份宽恕和恩情,用自己的一生回报社会,回报国家。

晚年的郑蕴侠,用文字和著作回报共产党对他的宽容与帮助。他的笔下满是对过往错误的忏悔,以及对新中国建设的感激之情。在他的一些著作中,他详细描述了自己的过去,剖析了当时的历史与个人心境,力求以此警示后来者,传递对历史的反思与对国家未来的信任。

在弥留之际,郑蕴侠与家人谈到了自己的一些遗愿。他说自己生前最想做的一件事,就是回到重庆的较场口,看一眼曾经的战场。尽管在战时他曾扮演了许多令人痛苦的角色,但那个地方对他而言,始终有着无法割舍的情感和内心的愧疚。他在最后时刻的遗愿,或许正是对过去的忏悔和一种未竟的心愿,也许是希望通过这样一个举动,重新面对那段历史,找到某种内心的和解。

参考资料:

[1]中国新闻网-《谍影重重:中国内地最后被捕归案的国民党将军中新网》

[2]央视网-《最后在大陆落网的国民党将军_CCTV.com_中国中央电视台》

[3]网易军事-《哪位国民党将军潜伏到 1958 年才在大陆落网?》

[4]中国警察网-《国民党潜伏少将落网记--中国警察网》