19世纪70年代,大清在多次遭受西方列强的海上侵略后,终于下定决心要组建一支现代化的海军来加强海防。然而,在那个海军技术日新月异、各种先进战舰不断涌现的时代,大清海军的起步却显得极为尴尬。清政府投入了超过120万两白银,最终只得到了十几艘只能在近海活动的浅水重炮船,这些船被当时的人们戏称为“蚊子船”,也就是伦道尔炮艇。这不仅浪费了大量的民脂民膏,还让大清真正的海军建设白白耽误了五年时间。

关于这件事的背景,有几种不同的说法。一种观点是,英国不希望中国发展强大的海军,所以故意诱导清政府购买这些看似华丽但实际效果不佳的战舰。另一种说法是,负责海军建设的李鸿章与英国商人私下串通,通过这笔交易获取回扣,谋取私利,因此选择了性能不佳的蚊子船来装备清朝海军。

事实果真如此吗?清朝初期组建海军时,为何大量采购蚊子船?这究竟是因为被英国人蒙骗,还是李鸿章为获取私利而为之?

李鸿章,生于1823年2月15日,卒于1901年11月7日,是晚清时期的重要政治家和外交家。

要理解“蚊子船”的概念,首先得知道它指的是什么。这种船其实就是浅水重炮船,特别是指英国人乔治·威廉·伦道尔设计的那种,也叫“伦道尔炮艇”。这种船的特点是体型和排水量都很小,但上面却装了一门口径巨大、威力惊人的重型火炮。这就像一只小蚊子却带着一根像刀一样锋利的“针管”,所以当时的人们形象地叫它“蚊子船”。

这种战舰的火力确实不错,但问题在于船体太小,火炮却很大,导致整体重心不稳,航行性能非常差,根本不适合出海打仗。更糟糕的是,它的炮是固定在船上的,没法转动,要瞄准目标只能靠调整船身,这让人很难快速精准地锁定敌人。可以说,这种舰艇在实战中根本派不上大用场。

蚊子船是一种小型船只,通常用于河流或湖泊中的短途运输。这种船体积小,操作灵活,适合在狭窄的水道中航行。蚊子船的设计简单,船体轻便,便于携带和存放。由于其小巧的体型,蚊子船在渔猎、观光等活动中非常受欢迎。此外,蚊子船的制作材料多样,包括木材、塑料和金属等,使其具有较长的使用寿命和较强的适应性。总的来说,蚊子船因其便捷性和多功能性,成为水上活动的重要工具。

那么,伦道尔为何要打造这种看似无用的战舰?

在19世纪后期,全球海军在舰艇建造上陷入了一种难以突破的竞争模式。各国都致力于为自己的战舰配备更多的火炮和更坚固的装甲,然而在有限的船体空间内实现火力与防护的最佳平衡却极为复杂。随着火炮数量的增加和装甲厚度的提升,战舰的体积和排水量也不得不相应增大。这种趋势导致舰艇越来越庞大,不仅制造成本大幅上升,技术难度也随之增加,因此难以迅速实现大规模部署。

考虑到当时的海军发展趋势,英国阿姆斯特朗造船厂的设计师伦道尔提出了一个与众不同的方案。他主张在战舰上只配备一门火力强大的主炮,这门炮的威力足以击穿任何敌方战舰的装甲。这样一来,军舰的尺寸可以大幅缩小,建造成本也会显著降低。这种设计思路不仅能让海军在短期内迅速扩充舰艇数量,还能对潜在对手形成有效的战略威慑。通过这种创新性的设计,伦道尔为海军发展提供了一种更为经济高效的解决方案。

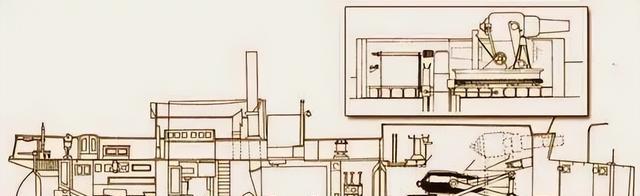

这幅图展示了蚊子船的构造细节。

伦道尔炮艇的设计理念体现了“以弱胜强”的策略。他亲自设计并建造的第一艘“蚊子船”师丹号,虽然排水量仅为200吨,长度也只有22米,但却配备了一门228毫米的重型火炮。在约457米的射程内,这门炮能穿透508毫米厚的铁甲。这种火力在当时足以对任何大型战舰造成致命打击。

在历史上,类似的小型高火力武器并不罕见。例如,第三次中东战争期间,埃及使用了一艘仅70吨重的导弹艇,成功击沉了以色列1700吨的驱逐舰埃拉特号。这种战术与伦道尔炮艇的设计理念相似,都是通过强大的火力来弥补体积上的不足。伦道尔炮艇因此迅速成为西方海军强国的热门选择,被视为对抗大型战舰的有效武器。其受欢迎程度如此之高,以至于英国皇家海军一次性订购了12艘,进一步证明了其在海军战略中的重要性。

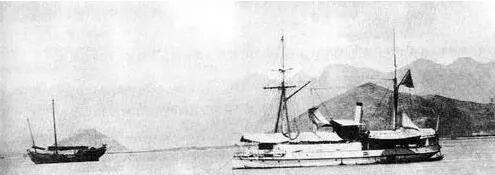

图中展示的是停靠在马尾港的“建胜”号蚊子船。

伦道尔炮艇作为一种新式战舰,其诞生既有历史必然性,也符合当时的实际需求。然而,随着各国海军大规模列装,这种舰艇的不足逐渐显现。经过实战检验,海军将领们意识到,与其让这种小型舰艇与敌方主力舰队在公海对决,不如将其定位为海岸防御武器。通过与岸防炮台协同作战,伦道尔炮艇能有效抵御敌方海军的进攻。对于海岸线漫长、港口众多的国家而言,这种舰艇堪称性价比极高的防御利器。值得注意的是,除英国(26艘)外,荷兰(30艘)、瑞典(10艘)、沙俄(13艘)等海上强国都对这种舰艇青睐有加,而大清海军同样对其寄予厚望。

这种认为英国人用这些船来欺骗清政府、榨取清朝钱财、阻碍清朝海军发展的说法,其实站不住脚。1879年,清朝订购的“镇北”号等伦道尔炮艇完工。当时英国和俄国在远东地区的冲突升级,战争随时可能爆发。英国政府直接向清政府提出,想买回“镇北”号等炮艇用于对抗俄军。这个举动充分证明,这类战舰在英国人眼里有着重要的军事价值。

罗伯特·赫德,生于1835年2月20日,卒于1911年9月20日,是一位英国政治家。他于1854年来到中国。

李鸿章在着手筹建中国近代海军时,首先考虑从英国引进先进舰艇,毕竟英国当时是海上霸主。由于对海军领域缺乏深入了解,他邀请了长期在中国海关任职的英国专家赫德提供协助。关于李鸿章购买"蚊子船"是为了获取回扣的说法,完全没有事实依据。从历史记录来看,这些小型战舰的引进过程是公开透明的,对中国海军的初期发展起到了重要的奠基作用。

赫德由于对海军事务不太熟悉,便将此事交给自己的心腹金登干处理。金登干经过分析,发现清朝当时的海防压力很大,财政状况也不乐观。他觉得,搞一支大型舰队对清朝来说根本不现实,但要是花点小钱弄几艘伦道尔炮艇,倒是能很快帮清廷拉起一支像样的海上防御力量,至少能把敌人挡在国门外面。

图片展示了在英国建造并下水的龙骧舰。

1875年,清政府引进的首批四艘“蚊子船”——龙骧、虎威、飞霆、策电正式投入使用。在采购过程中,赫德与金登干展现了高度责任感。尽管金登干的妻子生病,他仍坚持在造船厂监督工程进度;赫德则在炮艇建造完成后,特意安排船只先驶往福州,亲自检查确认无误后才交付给李鸿章。按照李鸿章的要求,这些船只全部由清军官兵操作。这些新型战船得到了清廷官员的普遍认可,刘步蟾、林泰曾、邓世昌等日后北洋水师的重要将领,早期都曾在蚊子船上担任指挥官。这些小型战船为中国近代海军将领的成长提供了宝贵的实践机会,帮助他们积累了海上作战经验。

日本侵略台湾后,清政府原本打算派遣这批战船前往台湾对抗日军,但很快发现这些船只完全不适合远洋作战。李鸿章因此遭到朝廷的广泛批评。这次事件让李鸿章意识到,仅仅依靠小型炮艇是不够的,中国还需要具备远洋作战能力的大型战舰。这一教训揭示出当时中国人对近代海军和舰船知识的了解非常有限,因此在海军建设的初期阶段遭遇挫折是不可避免的。如果仅仅因为购买了“蚊子船”就指责李鸿章和赫德等人,这种批评显然缺乏充分依据。

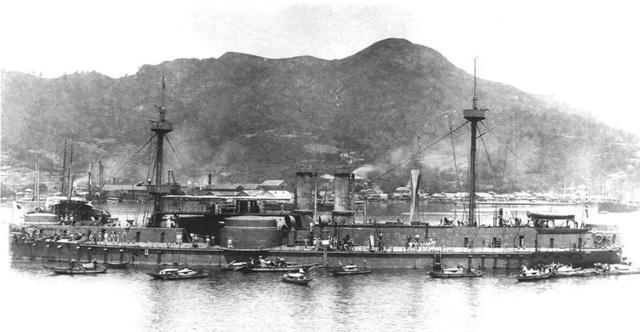

镇远号铁甲舰是清朝末期北洋舰队的重要战舰之一,属于定远级铁甲舰系列。1885年,该舰从德国正式交付使用。

对于财政吃紧的清政府而言,蚊子船无疑是打造强大海军的一个理想起点。众所周知,海军的建设需要长期积累,没有哪个国家能在短时间内就装备大量主力战舰和巡洋舰。与陆军不同,培养一支高素质的海军队伍是一个循序渐进的过程。

通过购买蚊子船的曲折经历,清朝海军建设逐渐步入正轨。超勇、扬威、定远、镇远、济远等具备远洋作战能力的战舰相继投入使用。曾参与蚊子船项目的刘步蟾、林泰曾、邓世昌等人,后来成长为北洋水师的核心将领,为海军发展作出重要贡献。

王佳雨

李鸿章买船,已经是大清最靠谱的决策者了。