子曰:“君子不器。”(《为政第二》)

徐英《论语会笺》融会古注云:

器者,拘于一用,譬如耳、目、口、鼻,不能相通。故君子之学,不可拘于一器,必求其才之通,识之达,然后可以用周于天下矣。

正如米兰·昆德拉揭示的:“科学的兴起把人推入了一条专门化训练的隧道,人越在知识方面有所进展,就越看不清作为一个整体的世界,看不清他自己”,最终陷入海德格尔所谓“对存在的遗忘”(《小说的艺术》第一章《被诋毁的塞万提斯的遗产》)——也就是由“人”异化为了“器”。然而“君子”虽不一定“不器”,但仅仅成“器”则一定不是孔子心目中的“君子”。钱穆说:

一切智识与学问之背后,必须有一活的人之存在。否则智识仅如登记上帐簿,学问只求训练成机械,毁人以为学,则人道楛而世道之忧无穷矣。(《论语新解》)

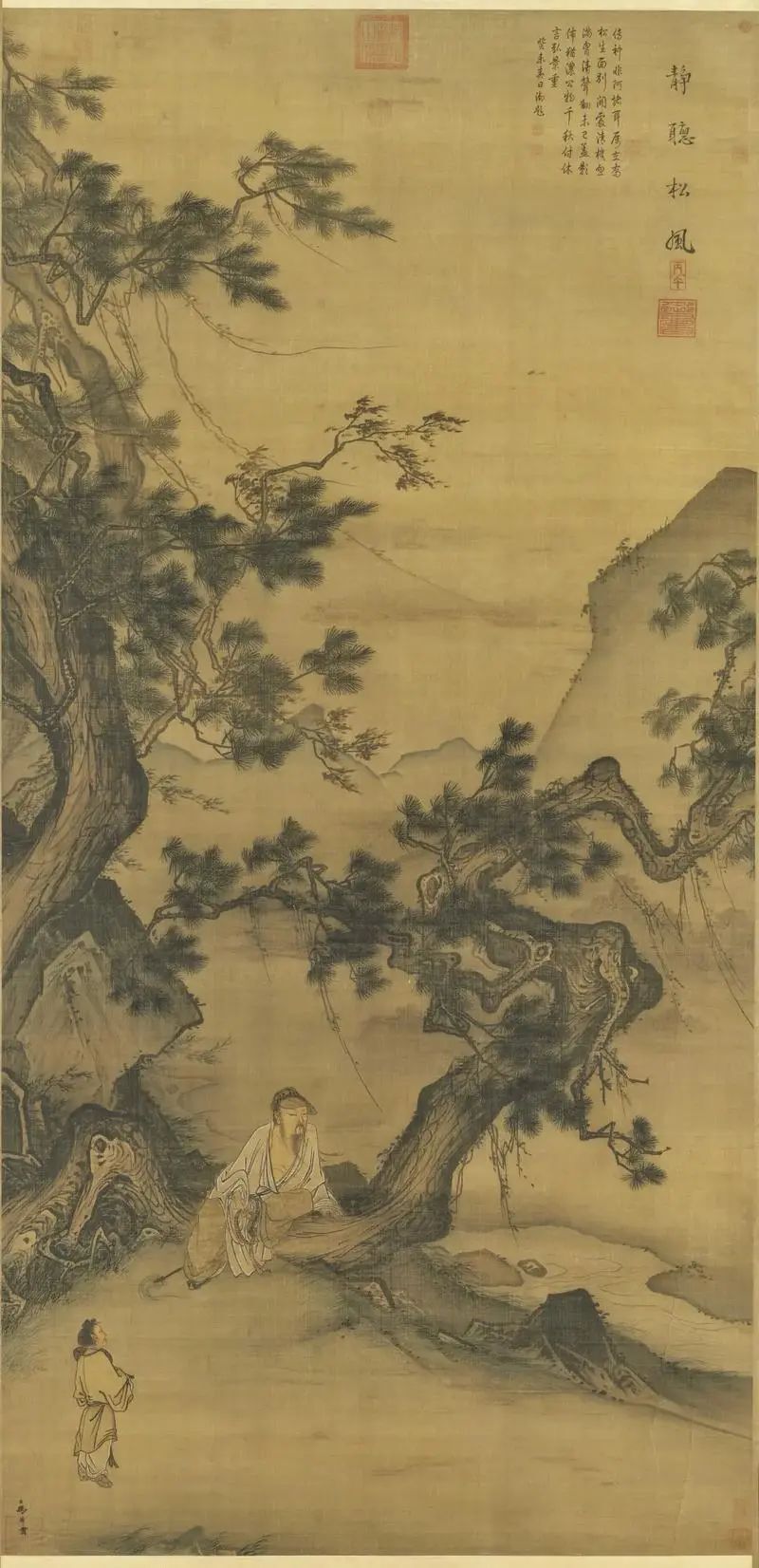

[宋]马麟《静听松风图》

朱光潜更说:

孔子曾明白说过,“君子不器”,说子贡“汝器也”,多少有一点不足之意。中国从前有一部顶好的书叫做《世说新语》,里面所说的大半是汉魏晋时代人物的风度。读过这部书,我们就可以知道我们中国向来对于胸襟气宇是何等看重。近代教育似乎不甚讲究此道,所以士大夫中颇多卑鄙龌龊之徒,大家也不以为怪。这是我们大学教育所急应矫正的。(《说校风》)

盖成“器”所需的只是训练(training),成“人”所需的才是教育(education)。英国艺术史家克莱夫·贝尔在《文明》一书中分辨训练是为了获取谋生的技能,而教育则是为了帮助人们理解生活从而享受生活中更为高尚的乐趣。真正受过教育的人崇尚理性,热爱真理,有丰富的感受能力,有一定的价值标准。在贝尔看来,“只有为得到美而有意识地牺牲舒适的人”才有价值观念,选择如何生活的教育而不是如何获利的训练——也就是选择如何成“人”而不是如何成“器”,才是高度文明意识的表现。接受了这种文明洗礼的人能“以个人的聪明才智和感受能力认真反对群氓本能,这样的文明决不接受像廉价处理品那样的低标准”。

“不器”的君子,正是“决不接受像廉价处理品那样的低标准”的精神贵族。

◎本文转载自“中华书局1912”,图源网络,图文版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。

用户10xxx05

儒经里的君子是虚伪鬼子,小人原意小孩,孔骗子们为了搞名利双收,故意污名化了女人和小孩。准确的说是鬼子。那什么是鬼子?大家都懂,它们非常善于伪装伪造搅屎挑拨离间,电视剧经常演,毕竟人性和鬼性区别很大。故意模糊边界,泼脏人性,那肯定是要搞入侵的。人鬼有别,远离鬼子。

用户10xxx05

而且,又懒又贪心的搅屎棍孔子用了一大堆的PUA教条当成伪哲学 用温水煮蛙的方式设法伪证做听话的奴隶的好处,所有的加起来都没办法培养出一个有独立人格的人。只有阉割了人性的太监才会把这个当成经书。儒起源于祭祀。孔子为了复古周礼,也就是奴隶社会,玩两性年龄社会地位不平等的种姓制度,创建了个儒家,后面的人美化神话迷信化成了儒教。这种礼节也是伪礼仪,根本就不是礼貌的礼,玩的都是权压,根本就不尊重人,尤其不尊女人。