电子生物:当生命与代码开始共舞的科技革命

凌晨三点的波士顿实验室,一株在培养皿中的发光水母,正用它那柔软的触须,精准地操控着微型电路板。这并非科幻电影中的场景,而是《自然》杂志最新所披露的生物电子学方面的突破。科学家把水母的神经网与柔性传感器相融合,创造出了能够自主修复电路的“活体芯片”,这场悄无声息的生命革命,正在逐步颠覆着人类的认知……

医疗新纪元:从“会呼吸”的绷带到神经重生

在柏林夏里特医院,一种搭载着发光菌群的电子绷带,正悄然地改变着创伤治疗。这种由导电凝胶以及经过基因编辑的菌群所构成的医疗材料,不但能够实时地监测伤口的pH值与温度,而且还能在检测到感染情况的时候,释放出特定波长的蓝光来激活抗菌肽。临床试验表明,糖尿病足溃疡的愈合周期,从原本常规的90天,大幅度缩短到了23天。

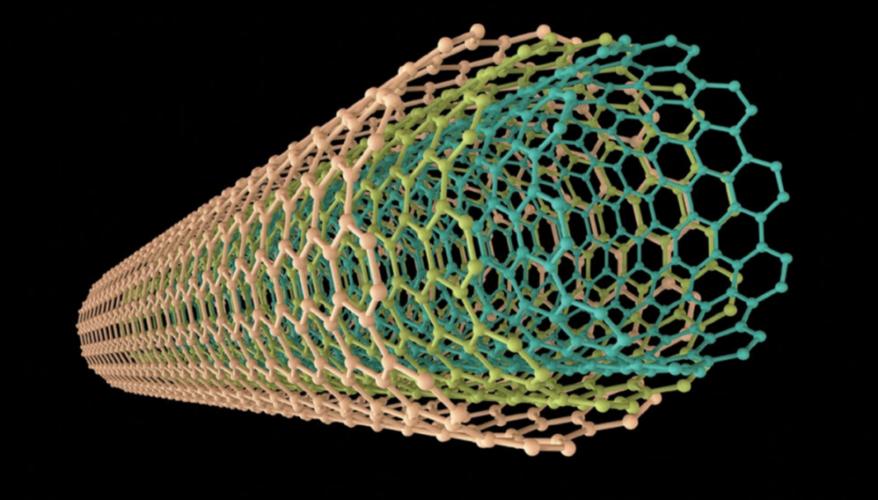

更令人惊奇的进展源于东京大学:研究人员把导电聚合物做成了“电子突触”,植入脊髓损伤的小鼠体内,受损的神经,在电信号的引领下,就像藤蔓那样,重新开始生长。那只原本被判定为终身瘫痪的小鼠,三个月之后,竟然能够自主地,攀爬15厘米高的障碍物。该技术预估在2027年,步入人体试验阶段,或许会改写截瘫患者的命运。

环保突围:微生物变身能源工厂

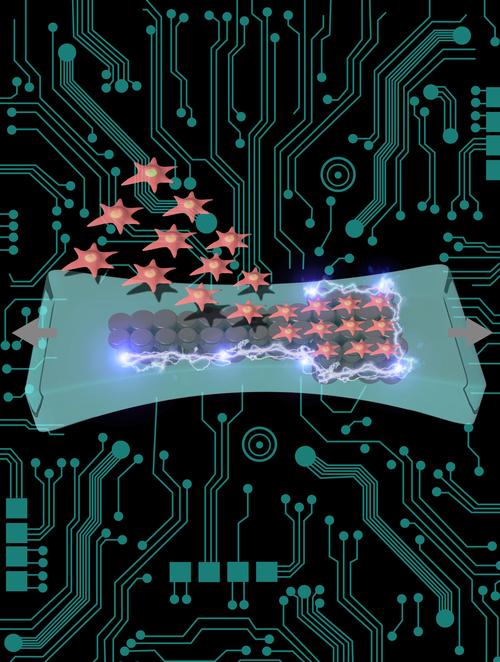

挪威特隆赫姆峡湾深处,直径20米的球形装置正在创造奇迹。内部培育的发电菌群以海洋有机物为食,通过体表纳米线矩阵将化学能直接转化为电能。单台设备年发电量达180万千瓦时,相当于为500户家庭持续供电,同时每年净化2万吨含油废水。当地渔民惊喜发现:“我们的冷藏船现在完全使用‘微生物电力’。”

而在撒哈拉沙漠边缘,中国团队研发的“电子仙人掌”正对抗荒漠化。每株植物内部集成128个藻类反应器,配合柔性太阳能薄膜,不仅能捕获300倍于普通植物的二氧化碳,其根系还能分泌特殊酶分解地膜污染。项目负责人透露:“明年将在中亚推广10万株,形成生态修复网络。”

未来生活:你的家具可能“活着”

MIT实验室里,厚度仅0.03毫米的“智能皮肤”已能监测27项生理指标。这种可穿戴设备内嵌12万个微型传感器,甚至能在用户心脏病发作前45分钟发出预警。更颠覆认知的是,其生物基材料埋入土壤后,两周内就会分解为植物养分。

新加坡的智慧社区正上演更奇幻的场景:居民楼外墙覆盖着会“呼吸”的电子苔藓。这些经过基因改造的微生物材料,白天通过光合作用发电,夜间发出柔和的生物荧光,还能吸附PM2.5颗粒。物业算过一笔账:“整栋楼35%的用电来自墙面,每年省下的电费足够建造两座儿童乐园。”

文明跃迁:重新定义生命边界

这场革命正重塑多个领域:

1、航天突破:SpaceX新一代生态舱植入电子地衣,将氧气循环效率提升至97%,火星基地建设周期压缩60%

2、农业革命:加州农场给每株番茄植入生物传感器,精准调控水肥吸收,节水率达81%

3、材料创新:伦敦设计师用菌丝体与电路结合,造出被划伤后能自动愈合的“生命座椅”

正如诺奖得主珍妮弗·杜德纳所言:“我们不再是单纯的技术创造者,而是新生命形态的助产士。”电子生物带来的,不仅是技术的迭代,更是一场,关于碳基生命与硅基智能如何共存的哲学思辨。当细胞学会处理二进制信号,当电路板开始进行新陈代谢,人类正站在文明史的新拐点,书写着生命3.0时代的开篇。

(本文案例援引《细胞》《科学》等顶刊在2024-2025年的最新成果)