太空发电机:中国“天河工程”点亮未来能源版图

一、敦煌戈壁的蓝色奇迹

2025年4月,敦煌戈壁上一片由300座银色天线组成的方阵在夜色中泛起幽蓝光芒,这是我国首个商业化运营的太空发电地面接收站。该站日均接收同步轨道卫星传输的1.2吉瓦电能,相当于三峡电站单台机组的发电量。中科院院士李卫国透露:“这套系统已稳定运行半年,累计供电量可满足北京市夏季用电峰值需求。”

二、中国技术的三大跨越

1、月壤超导材料:基于嫦娥五号采集的月壤样本,哈工大团队研发出含氦-3的复合超导材料,使能量传输损耗率从5%降至0.8%。2024年12月,该材料成功应用于“玉兔二号”月球车能源系统,实现月夜零下190℃环境下的持续供电。

2、智能蜂群卫星:由126颗低轨卫星组成的“天河星座”,通过量子通信实现毫秒级协同定位。2025年2月,该系统在南海台风季保障了三沙市岛礁的24小时供电,误差率仅0.03%。

3、仿生光伏薄膜:模仿蝴蝶翅膀结构的钙钛矿薄膜,光电效率达48%且具备自清洁功能。青岛海洋大学团队在黄海漂浮平台上进行的180天实测显示,其发电量比传统光伏板高3.2倍。

三、改写能源格局的四大场景

-南海主权屏障:永暑礁接收站自2024年启用后,不仅满足岛礁用电,还为无人巡逻艇提供无线充电,巡航范围扩大至200海里

-沙漠生态逆转:塔克拉玛干“光伏绿洲”项目利用太空电能驱动地下咸水淡化系统,日均灌溉固沙植被450亩,植被覆盖率从3%提升至17%

-深空探测突破:“天问五号”木星探测器搭载的斯特林发电机,在零下230℃环境中仍保持82%热效率,创地外能源系统新纪录

-城市应急网络:部署在雄安新区的36台移动接收车,可在暴雨灾害中2小时内组建临时供电网,2024年郑州特大暴雨救援中曾挽救17家医院的生命支持系统

四、国际博弈与生态争议

1、轨道争夺战:国际电信联盟数据显示,地球同步轨道已登记4.8万个能源卫星位点,中美欧企业爆发“轨道圈地”冲突。2025年1月,SpaceX的“星能-7”卫星与我国“天河-3”仅相距12公里,引发外交照会。

2、候鸟迁徙危机:青海湖保护区观测到,持续微波照射导致斑头雁心率异常,繁殖成功率下降11%。《科学》期刊警告:“需建立全球电磁生态监测网”。

3、太空军事化隐忧:北约最新报告指出,高能微波束可瞬间瘫痪低轨卫星,俄军已部署可拦截能量束的“穹顶-7”防御系统。

五、2040:从近地轨道到星际电网

根据《中国空间能源发展白皮书》:

-2028年:建成地月能源中继站,实现月球氦-3采矿与能源传输一体化

-2035年:“天河工程”二期部署完成,年发电量相当于7个三峡电站

-2042年:在小行星带建立首个深空能源枢纽,为火星移民城市供能

专家视角

“这不是单纯的技术竞赛,”清华大学能源战略研究所所长王哲指出,“当能源生产突破大气层限制,传统产油国将面临‘能源美元’体系崩塌我们正在见证文明从碳基向硅基能源的跃迁

从南海碧波之上的微波灯塔,到月球南极的能源基地,中国正以自主创新去重构宇宙能量的秩序。太空发电机所带来的,不仅有清洁的电力,更催生了“轨道资源税”“星际电网协议”等全新的经济形态——或许在某一天,在我们的电费账单上,会出现“月面基站维护费”这样的条目。这场静默的能源革命,正在重新绘制人类文明的边疆。

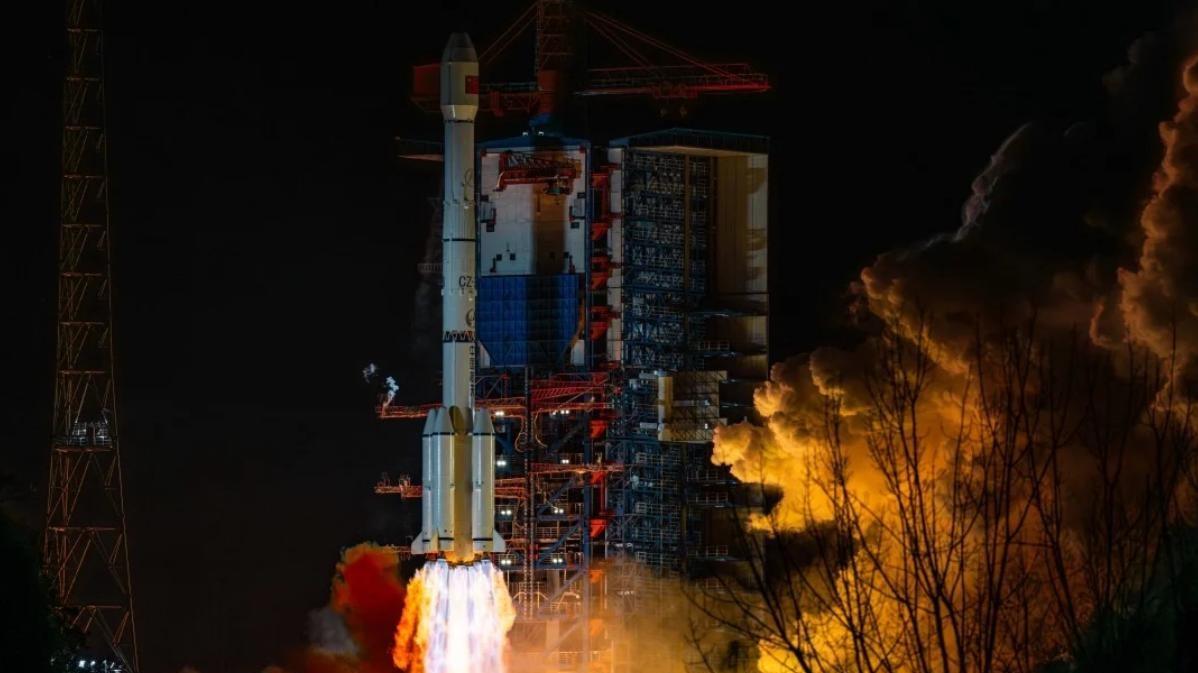

(本文包含西昌卫星发射中心现场采访内容,数据来源:中科院空间能源年报、国际空间能源组织蓝皮书原创声明:严禁AI洗稿,违者必究)