1941年金秋,日军为报百团大战之仇,集结10万兵力对晋察冀根据地发起大扫荡。在这场蓄谋已久的复仇行动中,晋察冀第一军分区司令员杨成武率700余人向北撤退时,意外被日军围困于花塔山。更令人揪心的是,一支由白求恩卫生学校的百余名女医学生组成的医疗队,为抢救后方医院的重伤员,与主力部队分散。当这群年仅十五六岁的巾帼英雄在梯子沟遭遇日军围堵时,她们已经精疲力竭。面对穷凶极恶的日寇,这些来自优渥家庭的大家闺秀没有退缩,而是以手术刀、剪刀乃至牙齿奋起反抗,最终壮烈牺牲。这让经历过无数战役的杨成武痛心疾首,称之为"最痛心的一战"。

1940年的中国大地上,抗日战争进入最艰难的阶段。八路军在华北地区发起声势浩大的百团大战,这是抗日战争以来规模最大的一次主动进攻。

从8月至12月,八路军各部队同时对日军发动猛烈进攻,摧毁了敌人的据点工事,破坏了交通线,歼灭了大量日寇。百团大战沉重打击了日军的嚣张气焰,极大鼓舞了全国军民的抗战信心。

这场胜利让日军统帅部颜面尽失。次年9月,日军华北方面军司令官冈村宁次怀着刻骨的仇恨之心,集结了10万精锐部队。

日军分三路展开进攻:北线部队由北向南推进,南线部队由南向北挺进,西线部队则由西向东包抄。三路大军形成了一个巨大的包围圈,将晋察冀抗日根据地团团围住。

日军采取"蚕食"战术,步步紧逼,妄图一举歼灭八路军主力。他们在太行山区肆意烧杀抢掠,对根据地内的军民进行疯狂报复。

在这场生死存亡的危机中,晋察冀第一军分区成为日军重点打击的目标。这支部队在百团大战中战功赫赫,是根据地的中坚力量。

杨成武率领的第一军分区指挥机关共700余人,在日军的重重包围下,不得不向北方转移。这群英勇的战士即将面临一场前所未有的严峻考验。

日军的铁壁合围给根据地带来了巨大损失。敌人烧毁了大片村庄,摧毁了众多医院和学校,无数百姓流离失所。

白求恩卫生学校就在这场浩劫中遭到日军炮击。这所由白求恩医生亲手创办的医学院校,培养了大批优秀的医务人员,为根据地的医疗救护工作作出了重要贡献。

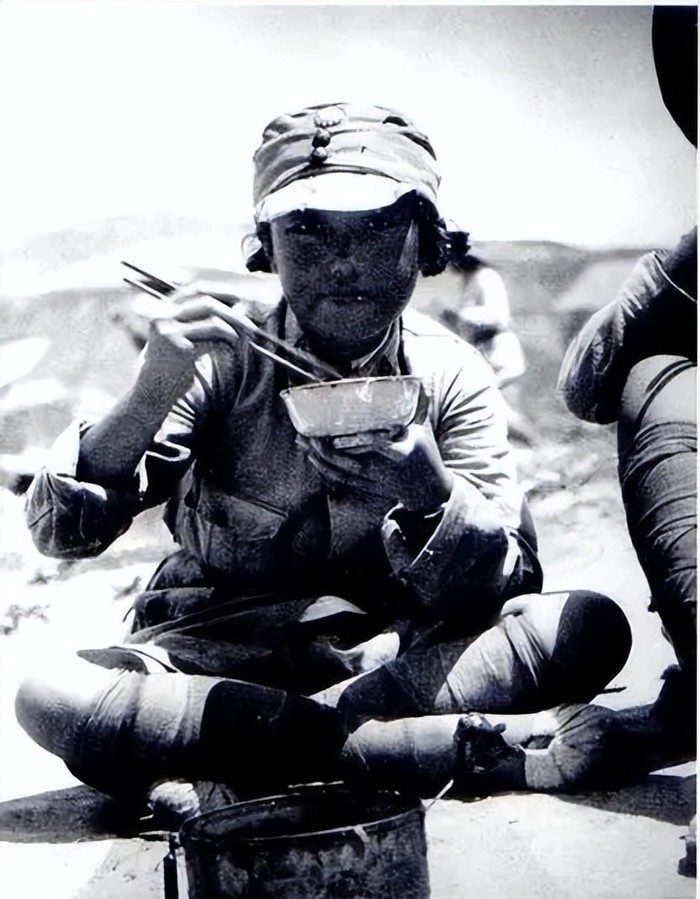

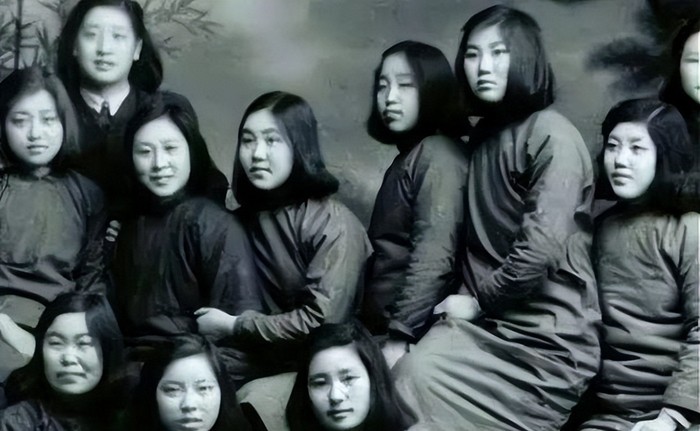

校内的师生们在炮火中紧急撤离,他们背着简单的医疗器械和药品,带着宝贵的医学书籍,踏上了艰难的转移之路。这些年轻的医学生中,有许多是十五六岁的女学生。

就这样,一场惨烈的悲剧在晋察冀根据地上空酝酿。杨成武和他的战士们,白求恩卫生学校的师生,以及成千上万的根据地军民,都将在这场血与火的考验中,写下中国抗战史上最为悲壮的篇章。

孤山困兵命悬危,英雄战士显神威

杨成武带领大部队进入花塔山区域时,天色已近拂晓。七百余名战士在昼夜急行军后体力消耗巨大,但没有人敢放松警惕。

山顶的瞭望点上,杨成武举起望远镜仔细观察周边地形。花塔山地势险峻,远离平原,与唐河相邻,往常极少发现敌情,本该是个理想的临时驻扎点。

细雨蒙蒙中,一支三百余人的队伍突然从山后方向摸索而来。原来是翼中军区后勤部的王文波政委带领的部队,他们也是被日军逼得无路可退,这才进入花塔山寻求庇护。

不等众人商议对策,又一支队伍出现在视野中。白求恩卫生学校的俞中良政委和丁一队长带领着两百多名师生,逃离被日军炸毁的葛公村校舍,一路被追击至此。

更令指挥部始料未及的是,神南一带的百姓为躲避日军的屠杀,也相继涌入花塔山。短短几个小时内,山中聚集了两三千名手无寸铁的百姓。

杨成武立即派出侦察兵查探四周地形,寻找可能的突围路线。侦察兵很快带回了令人绝望的消息:日军已在山下布下天罗地网,几乎封死了所有退路。

一位熟悉当地地形的百姓向指挥部提供了一条生路:北边有一条名叫梯子沟的山谷。这条十几里长的山谷地形狭窄,遍布齐腰深的水洼,虽然难以通行,但或许能成为突围的唯一选择。

就在众人犹豫不决之际,紧急战报传来:一支日军正从马耳山方向向花塔山进发。形势危急,杨成武当机立断下令全体向梯子沟方向突围。

突围队伍中,除了七百余名战士,还有两百多名白校师生,三百余名后勤部队,以及两三千名百姓。这支庞大的队伍在崎岖山路上艰难前行。

杨成武带领警卫连在队伍前方开路,一边派出斥候探查敌情,一边组织战士轮流掩护群众通过险要地段。突围的队伍在险峻的山路上蜿蜒前行,宛如一条巨龙。

就在突围进行到关键时刻,前方侦察兵发现日军的车队正向石家庄子方向开进。区干部立即报告:那里还有两三百名未来得及撤离的重伤员。

这个消息让整个指挥部陷入两难:继续突围还是分兵救援?最终,杨成武决定派出三连连长胡尚义带领一支队伍,配合白校医学生前往营救重伤员。

在这场生死攸关的突围战中,每个人都面临着前所未有的考验。战士们要在保护群众的同时与敌人周旋,医学生要在极端条件下救治伤员,而普通百姓则要克服体力和环境的双重考验。

花塔山的困局,成为了检验革命军人意志和人性光辉的试金石。在这个危机四伏的战场上,一场更加惨烈的战斗即将展开。

石家庄子的后方医院内,战火的硝烟已经逼近。留守的医护人员仍在抢救室内忙碌穿梭,用最后的时间挽救每一位伤员的生命。

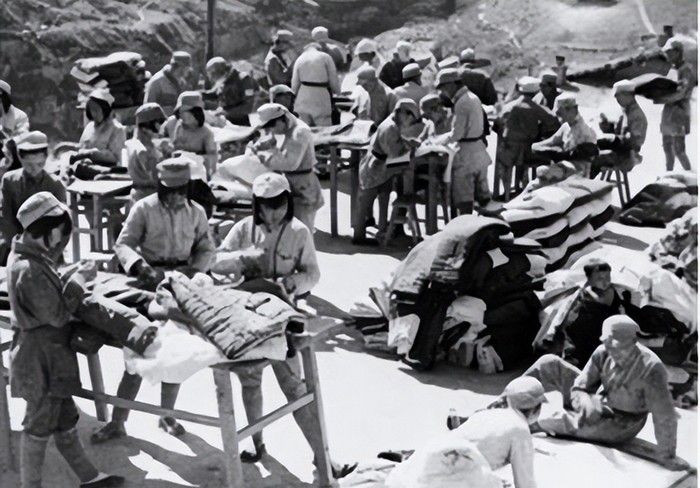

白求恩卫生学校的医疗队伍在三连战士的掩护下抵达医院。女学生们迅速分散到各个病房,有条不紊地组织伤员撤离,她们背起药箱,扛起担架,将伤员转移到安全地带。

医院内的重伤员得知日军即将来袭,许多人主动要求放弃救治。有的伤员为了不拖累撤离的速度,甚至选择了自我了断,用生命为战友争取宝贵的转移时间。

医疗队采取分组转运的方式,将伤员分批护送往梯子沟方向。女学生们发挥专业所长,一边转移一边为伤员更换敷料、补充药物,确保每位伤员的伤势不会恶化。

随着枪声越来越近,撤离的时间愈发紧迫。女学生们背着沉重的医疗器械,抬着担架,在崎岖的山路上步履维艰。她们的双手磨出血泡,双脚被山石划伤,却没有一个人退缩。

胡尚义率领三连战士在周围布防,严密监视日军动向。他们利用地形优势,在制高点设立火力点,随时准备掩护医疗队撤离。

就在医疗队护送最后一批伤员撤离时,日军的先头部队出现在视野中。胡尚义立即命令三连战士展开反击,用密集的火力压制住敌人的进攻。

医疗队在战火中继续前进,她们将伤员安置在相对隐蔽的地方,轮流背负,互相搀扶。路途中遇到的每一个水洼和陡坡都成为了考验,但她们咬紧牙关坚持前行。

终于,医疗队带着伤员抵达梯子沟,与大部队汇合。然而,三连战士的伤亡消息也随之传来。胡尚义和他的战友们在掩护撤离的过程中,与日军展开了殊死搏斗。

这些大家闺秀出身的女学生,在战火中展现出超乎寻常的勇气和担当。她们用实际行动证明,革命的事业不分男女,救死扶伤的医者仁心足以跨越血与火的考验。

医疗队完成救援任务后,已经精疲力竭。她们和其他人一样,在梯子沟出口的洼地里短暂休整,准备继续南下转移。女学生们互相查看伤势,分享仅剩的水和干粮。

战士们目睹了这群女学生的英勇表现,对她们肃然起敬。这支医疗队不仅完成了营救重伤员的任务,更在危急时刻展现出了革命战士的品格。

正当医疗队准备继续转移时,山顶突然出现了日军的身影。密集的机枪火力封锁了整个洼地,大批日军从四面八方向他们包围过来。

医疗队的领导和男同学立即组织起防线,将女学生护在身后。然而这些视死如归的女学生拒绝后撤,她们拿起随身携带的医疗器械,与日军展开了最后的抗争。

这群年轻的医学生用自己的方式谱写了一曲悲壮的战歌。她们用手术刀、医用剪刀作为武器,用柔弱的身躯对抗野蛮的侵略者,用热血诠释了何为革命战士的气节。

浩气长留天地间,英雄浴血写春秋

杨成武率领主力部队抵达狼牙山北麓时,天色已近黄昏。山下的大坪地情报站传来了一个令人震惊的消息:梯子沟一战中,白校医疗队和后方医院的人员伤亡惨重。

在那场残酷的战斗中,两百余名师生和伤员仅有五十人突出重围。大部分女学生在与日军的搏斗中壮烈牺牲,她们用最后的力量保护了伤员,用年轻的生命谱写了一曲悲壮的英雄赞歌。

幸存者带回了战友们的遗物:沾满鲜血的白大褂、破碎的医疗器械、被子弹打穿的课本。这些残破的物品见证了白校医疗队最后的战斗,诉说着那场惨烈战役中的点点滴滴。

杨成武派出警卫连返回梯子沟,寻找幸存者和烈士遗体。搜救队在战场上发现了大量战士和学生的遗体,他们就那样倒在自己的岗位上,手中还紧握着武器或医疗器械。

在随后的日子里,晋察冀军区和地方政府组织人员收殓烈士遗体。他们在梯子沟的崖壁上凿出一个个墓穴,将这些为国捐躯的英雄长眠于此,用简陋的石碑记录下他们的名字。

杨成武亲自主持了隆重的追悼会。幸存的战士和学生列队站立,向为国捐躯的烈士们敬礼。山风呜咽,松柏凄凉,英雄的血迹已融入这片热土。

梯子沟战役的消息传开后,在全军区引起了强烈反响。各部队纷纷召开追悼会,缅怀为国捐躯的英烈。白校女学生的英勇事迹在军民中广为流传,激励着更多人投身抗日救亡的战斗。

战后,杨成武多次回忆起这场战役。每当谈及那些年轻的生命,这位久经沙场的将军总是沉默良久。梯子沟之战成为他一生中最痛心的记忆,也成为晋察冀抗日战争史上最为悲壮的篇章之一。

白求恩卫生学校的幸存师生在休整后重建校园,继续为抗日战争培养医务人才。他们将牺牲战友的事迹编入教材,让更多的学生传承这种革命精神。

在战后修建的晋察冀烈士陵园中,专门辟出一块区域安葬白校烈士。每年清明时节,幸存的同学和后人都会来此祭奠,缅怀那些为国捐躯的巾帼英雄。

梯子沟战役虽已过去多年,但这段历史永远铭刻在中国人民的记忆中。这些来自大家闺秀的白衣战士,用自己的青春和热血,诠释了何为医者仁心,何为革命精神。

她们的名字也许已经模糊,但她们的精神永远闪耀。在中华民族抗战史上,这群年轻的女学生,用生命谱写了一曲最动人的凯歌。

今天的梯子沟已经沧海桑田,但英雄的故事仍在传颂。每一个来到这里的人,都能从这片土地上感受到那段血与火的历史,感受到革命先烈们的精神力量。

这是一个值得永远铭记的历史瞬间,一个展现中华儿女不屈不挠精神的战争篇章。白校医疗队的故事,将永远激励后人继续为民族复兴而奋斗。

英雄已逝,浩气长存。梯子沟的历史见证了中华民族在危难时刻迸发出的巨大力量,见证了革命先辈们用鲜血和生命换来的今天的和平。