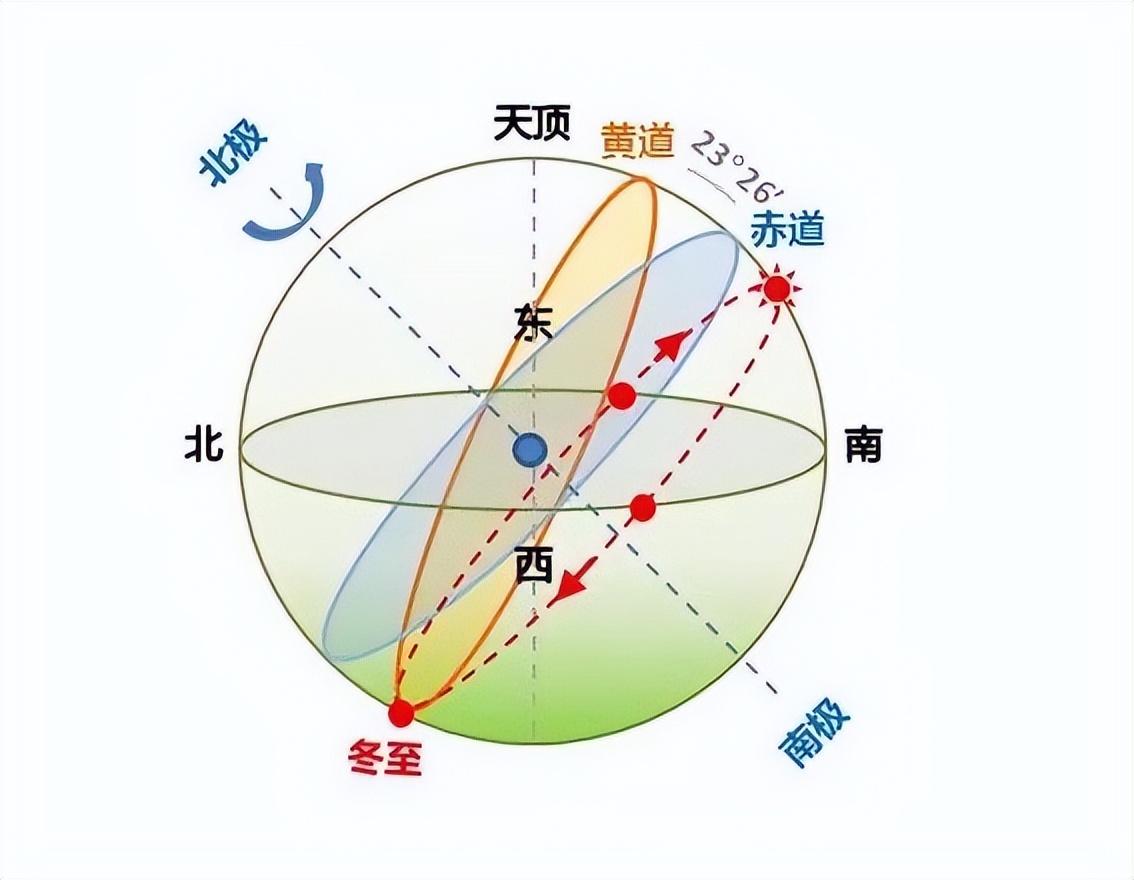

如何计算行星的黄经差呢?设行星的黄经为1,太阳的黄经为1⊙,二十八宿距星的黄经为1s,则:

(1)l与1s相近时,行星与此宿同时东升或西落;

(2)1与1⊙相近,二者之差小于15°时,行星在合附近,不能看到;

(3) 1<1⊙时,行星在太阳之西,表现为晨出东方;

(4) l>l⊙时,行星在太阳之东,表现为夕见西方。

根据这四个条件,我们可以考核帛书中所列的行星位置表是当时实际观测到的天象,还是根据已知的周期任意排列出来的。二十八宿距星的黄经,我们以公元前二百一十年(即取秦始皇元年和汉文帝三年之间正中央的一年)为历元。至于行星和太阳的黄经则已经有人用电子计算机编了《从一2500年到+2000年太阳和五星的经度表》,可以直接查表得到。现在我们就利用这些基本知识来考核一下帛书中的金星位置。

秦始皇元年“正月与营室晨出东方二百二十四日,以八月与角晨入东方;行百二十日,以十二月与虚夕出西方,取二十一于下。”按是年正月金星的黄经为289°—293°,太阳的黄经为306°—336°,1<1⊙,行星在太阳的西方,差数(1⊙—1)从17°增加到43°,确是“晨出东方”,而且是“与营室(1=319°)晨出东方”,这个月内太阳正好从“室宿一”处经过。是年儒略历9月(相当于秦汉之际所用颛顼历的八月)太阳的黄经为169°,金星的黄经为157°,相差12°,已经到达上合附近,看不见了,而角宿一的黄经为173°,太阳正在它的身边,故“以八月与角晨入东方”也是当时的实际天象。

“取二十一于下”,即一年的日数(365.25)减去晨出东方的日数224,再减去行日数120,剩21.25日,其整数为21,归于下一年进行计算。该年十二月中旬以后金星的黄经为308°—333°,太阳的黄经为291°—311°,l>l⊙,差数从17°增加到22°,而虚宿一的黄经为293°,故“以十二月与虚夕出西方”,也是天象实际。

“黄道广度”即相邻两宿距星的黄经差,是从《后汉书·律历志》中直接取来的,没有把它算到公元前210年,也没有把中国度数(分圆周为365+度)换算成现在的度数,所以和第三栏不完全一致,可供参考。又,第五栏“太阳在此宿的月份”是从《淮南子·天文训》中取来的,亦供参考。

二年“与虚夕出西方二百二十四日,以八月(按上下文应为七月之误)与翼夕入西方。伏十六日九十六分与轸晨出东方。以八月与轸晨出东方,行二百二十四日,以三月与昴晨入东方,余七十八。”从元年十二月中旬算起,经过二百二十四天之后,即到二年七月中旬[(224—21)÷30=613/30]。是年儒略历8月21日金星的黄经为142°,太阳的黄经为144°,而翼宿一的黄经为138°,三者极为一致,故金、日下合于翼,完全符合事实。过十六日以后,该年八月金星的黄经为137°—141°,太阳的黄经为154°—184°,轸宿一的黄经为156°,1<1⊙,差数从17°增加到43°,故“以八月与轸晨出东方”,也是事实。

从晨出东方到晨出东方,算是完成了一个会合周期,总日数为584.4日,但却没有回到原来的出发点(营室),所以还得继续往下追踪,一直经历了五个会合周期后,到秦始皇九年正月复“与东壁晨出东方”。这里的东壁即营室,《史记·天官书》中曾说:“太岁在甲寅,镇星在东壁,故在营室。”营室最早包括四个星,后来分成东壁和西壁,而专以西壁叫营室,这个金星位置表中还在混用。

现在再回头来说说“余七十八”的含义,这就是说第一年内两个动态的日数和第二年内三个动态的日数加起来,比二年的日数多余78天,要挪用下一年的才行,也就是说,第二年内最后一个动态完了时就到三年三月了,故曰“三月与昴晨入东方”。按昴宿一的黄经为26°,秦始皇三年三月金星的黄经为345°—22°,太阳的黄经为5°—33°,1<1⊙,二者之差从20°减小到11°,于清晨在昴宿附近从看见到看不见了,这一记载也完全符合事实。

照此我们逐一核算,一直算到秦始皇八年,结果发现全都符合天象实际。再抽算汉高祖元年(公元前206年)和汉文帝元年(公元前179年)的,结果也都符合天象实际。因此可以得出结论说:帛书中关于金星的七十年的位置表是实际观测天象的纪录,至少前八年的必须如此。司马迁曾说:“甘石历五星法,唯独荧惑有反逆行,逆行所守及他星逆行、日月薄食,皆以为占,余观史记,考行事,百年之中,五星无出而不反逆行”(《史记·天官书》)。马王堆帛书中的行星纪录,可能不是司马迁所看到的上百年的纪录,但它的出土却用事实证明了司马迁的话决非夸张之词。在汉代,我国观测天文学是很发达的,不但中央有观测,地方上也有观测。

帛书中关于土星的占文最少,但却给我们留下了两个较精确的数字,即会合周期为377日,恒星周期为30年,前者只比今测值378.09日小1.09天,后者也只比今测值29.46年大0.54年,而在它之后的《淮南子》和《史记》却都比它落后。关于会合周期,《淮南子》没有提,《史记》认为是360天。关于恒星周期,它们都还停留在“岁镇行一宿,二十八岁而周”的水平上,到《汉书·律历志》才又提高到29.79年。

帛书中对土星不但记下了较精确的周期值,而且还列了七十年的位置表。

由于土星运动得很慢,平均每月才移一度,所以这个表比较简单,考核起来也容易。只要查一下它在年初和年尾的黄经,就可以定出这一年的位置。再与表中所记录的星宿的位置进行对比,就可以知道这一年中土星是不是处在这一宿或它的附近;也可以知道,太阳走到这一宿时,土星是晨出东方,还是夕见西方。例如,由查表得知,秦始皇元年土星的黄经为297°—307°(即在虚、危),与室宿一(l=319°)的黄经差为22°—12°,当太阳在室宿一附近时,土星应该是晨见。按该年儒略历2月(颛顼历正月)13日太阳的黄经为321°(即刚进入室宿),这一天土星的黄经为299°,1<1⊙,其差为22°,正好是“相与营室晨出东方”,可见第一条所载却是秦始皇元年的实际天象。

但是,当我们逐一考核下去以后就会发现,在前三十年的一个周期中,只有前八年是土星与太阳“相与晨出东方”,在以后的二十二年中,就是土星在所列出的星宿内,当太阳走到这一宿时,土星反而因为离太阳太近,变得看不见了。例如,秦始皇二十年土星的黄经为187°—198°,亢宿的黄经为185°—193°,这年土星即镇行在亢宿内,此年儒略历10月6日土星与太阳相合,黄经同为189°(在亢宿内),而在合的前后一个月内,行星与太阳同时升落,无法看见。这样,秦始皇二十年土星就不是“与亢晨出东方”而是在亢宿了。

同一个表中,为什么有这样两种不同的含义?原因是二十八宿的黄道广度很不相同,最宽的井宿跨有33°,而觜宿仅只有1°。但编此表的人除了把室宿和井宿各分配在二年中外,其余26宿各分配一年。这样,觜宿仅1°也要算一年,而土星一年要走12°这样一下就差了11°,于是,本来是晨见的东西,就变成相合(看不见)的了。按:秦始皇九年土星的黄经为34°—48°(在毕宿),觜宿一的黄经为54°,太阳过此宿的时间为儒略历5月20日,当日土星的黄经为45°,二者相差仅9°,因此土星变得不能看见,这和我们所推测的情况一致。

这样一来,我们就很难说,关于土星的这个表是完全按照天象实际排出来的。与金星的表相比,价值就要小一点了。

帛书中关于木星的知识,也有较《史记》与《淮南子》进步之处。在恒星周期方面,三者都是从甘氏、石氏那里继承下来的,即十二年一个周期。但在会合周期方面,石氏和《淮南子》都没有提,甘氏认为是400天(见《开元占经》卷23所引),《史记·天官书》没有明确地提出,但从文字叙述可以认为是395天,帛书中则明确地说明“出三百六十五日而夕入西方,伏二十日而晨出东方,凡三百九十五日百五分[而复出东方]。”395105/240日=395.44日,与今测值398.88日相差3.44日,到《汉书·律历志》才又提高到398.71日,与今测值只差0.17日了。

帛书中关于木星占的一开头,就有一段话说:“[岁]星以正月与营室[晨出东方,其名为摄提格。其明岁以二月与壁晨出东方,其名]为单阏。其明岁以三月与胃晨出东方,其名为执徐。……”这一段话与《淮南子》、《史记》和《汉书》中的叙述类同。只是,别的书都是抽象地排列出一个周期来,并不与实际年月发生联系,而帛书中则据此列出一个表来,从秦始皇元年起到汉文帝三年为止,凡七十年,将近六个周期。这样,就为我们提供了实际材料,从而可以判断它是当时的观测纪录,不是任意排列的一张表。

为了节省篇幅,我们只选了前十二年一个整周期的,又抽选了三年的,即秦始皇十三年、汉高祖元年和代皇(高后)元年的。在这十五年中,十二年都符合事实,即岁星与某宿晨出东方。只有九年九月、十年十月和代皇元年十二月的不符合。这最后一个“看不见”的理由很明显,即木星的恒星周期为11.86年,而这个表是按12年排的,在过了五个周期之后就差5×(12-11.86)=0.7年,按木星每年走30°算,0.7年就差0.7×30=21°即木星的实际位置要比按12年周期预报的位置提前21°,这个现象在后来叫做“岁星超辰”。西汉初年的天文家虽然没有发现这个现象,但是这个现象已经使得本来能看到的天象看不见了。此后,在从代皇二年到汉文帝三年的十年中,有七年都是看不见。这样,就迫使此后不久的天文家发现了“岁星超辰”现象,使关于木星周期的知识更加精确了。

至于九年九月、十年十月的不符事实,可能因为亢是房之误,心是尾之误。理由是:第一,在三年和十二年条下,我们各列了两个宿名,这是因为在帛书中两个地方提法不同,计算结果则是和《淮南子·天文训》中提法一致的胃和虚更符合实际,而《淮南子》中则是太阳九月在房,十月在尾;第二,霜降九月中,黄经为210°,小雪十月中,黄经为240°,前者在房,后者近尾,皆不在亢和心。经过这样一改正,就全部符合天象实际。

这里顺便指出,秦始皇八年木星的黄经是130°—163°,在二十八宿的张、翼、轸,按十二次属鹑尾,按十二支属巳,星在巳,太岁在戌,帛书中的记载是对的;《吕氏春秋·序意篇》中的“维秦八年,岁在涒滩”,不对,“八年”应系“六年”之误。再者,从帛书中得知,汉高帝元年(公元前206年)十月,木星和土星确是在东井,但是,从《-2500到+2000年太阳和五星的经度表》中得知,当时其他的三个行星却离得很远;只有该年秋七月,五大行星皆能于清晨日出前,在东方天空看见,而木星和土星又聚集在井宿中。

所以《史记》和《汉书》中的“元年冬十月,五星聚于东井,沛公至灞上。”实际上是后来的历史学家把刘邦至灞上和至灞上后的第十个月(从前一年十月到当年七月)所发生的天象联系在一起,从而以附会石氏《天文》书中所说的“岁星所在,五星皆从而聚于一舍,其下之国可以义致天下。”

根据帛书及文献资料所记,我们可以把从汉文帝(以马王堆帛书为代表)到汉武帝(以太初历为代表)期间行星知识的发展情况列成。

从汉文帝到汉武帝这将近一百年中,行星知识发展是很快的。前汉时期行星周期知识而这些数据必须经过长期仔细观测才能求得。但这只是从一个侧面反映了当时我国天文学繁荣的景象。汉武帝制太初历时,一次就从全国各地召来民间天文学家巴郡落下闳、长乐司马可、酒泉侯宜君等二十余人,足证当时天文学的普及和发达。而这是在法家路线占统治地位的时候进行的。从帛书中关于行星位置表的排列是从秦始皇元年开始,并且把农民起义领袖陈胜的国号张楚作为年号列入,也可以看出作者的政治倾向和农民起义军在当时的巨大影响。在劳动人民推动历史前进的基础上,法家路线也促进了我国科学技术的发展。

前汉时期行星周期知识

(甘石数据转引自《开元占经》,太初历数据引自《汉书·律历志》)。

毛主席教导我们:“思想上政治上的路线正确与否是是决定一切的。”今天,我们只有在毛主席的革命路线指引下,发奋图强,自力更生,才能为人类做出更大的贡献。