2015年11月,中国领导人访问越南时,特别提到了一位越南名将洪水。在越南《人民报》上发表的文章中,他高度评价了这位将军:“洪水将军曾参与红军的二万五千里长征,是新中国唯一的外籍开国将领,也是全球罕见的拥有两国将军头衔的人物。”

阮青霞回忆道,她的父亲洪水将军虽然经历了三次被开除党籍的挫折,但始终没有动摇过对革命的忠诚。他坚守自己的信仰,展现出了极其顽强的革命意志。

1956年夏天,洪水将军被确诊为肺癌晚期,病情十分严重。面对这种情况,他坚决反对去苏联接受治疗,坚持要返回越南。党中央和毛主席理解并支持他的决定,特别在出发前与他进行了会面。毛主席鼓励他说:“洪水同志,放心回去好好休养,我们都期待你的归来。”

令人惋惜的是,洪水将军在同年10月因病离世,时年仅48岁,未能继续他的事业。

1955年,中国军队进行了一次大规模的授衔仪式,洪水将军作为当时唯一的外籍将领,被授予了少将军衔,属于副军级。在国庆节当天,毛主席在天安门城楼上注意到了洪水肩上的少将军衔,便询问了他的级别。得知情况后,毛主席认为这样的安排并不妥当,随后决定将洪水提升为正军级。这一调整背后的原因是什么?

【一、越南少年志】

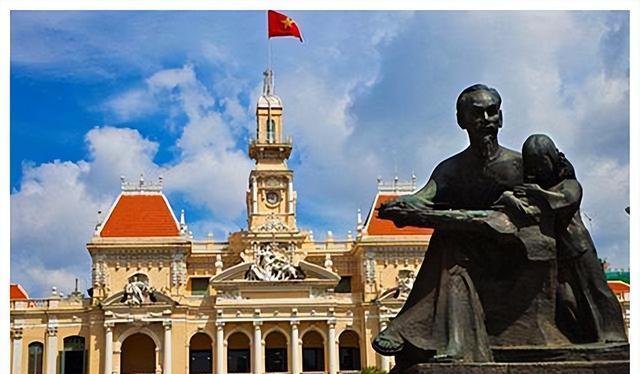

2001年10月,越南驻华使馆向中国解放军赠送了一尊洪水将军的铜制半身像。解放军总政治部副主任袁守芳将军主持了揭幕仪式,并在致辞中高度评价了洪水将军的功绩,强调他在中越两国、两党及两军关系中的重要作用,肯定了他为两国友好合作做出的杰出贡献。

对很多中国人来说,“洪水”这个名字可能不太熟悉,很多人也不清楚他曾经和李德一样,是参与过长征的外国人之一。

与李德骑马完成长征形成鲜明对比的是,他凭借坚定的革命信念和顽强的毅力,徒步走完了这段艰苦卓绝的征程。虽然两人选择了不同的行进方式,但他们都经历了长征的严峻考验,展现了革命者不屈不挠的精神。这种差异不仅体现在行动方式上,更凸显了各自面对困难时的独特应对策略。

更令人钦佩的是,洪水是唯一一位全程参与中国军事变革的外籍人士。他不仅亲历了长征,还亲眼目睹了中国共产党从建立革命武装到开展土地革命,再到全面抗战的整个历程。此外,他还积极参与了新中国成立后的国防现代化建设。作为这段历史的特殊见证者,洪水的经历在中国革命史上是独一无二的。

1908年10月,越南河内附近的嘉林县迎来了一个婴儿的诞生,他后来以武元博的名字为人所知。

洪水的早年生活正值法国对越南进行军事入侵和殖民统治的阶段。早在1884年,越南就已经被迫成为法国的保护国,这一历史背景深刻影响了洪水的成长经历。

越南爱国者们持续奋起抗争,既为了摆脱法国的殖民压迫,也为了推翻腐败的官僚体系,他们致力于拯救国家与人民。

洪水的父亲出身于较为富裕的家庭,拥有不少地产和房产。虽然生活条件优越,但他并不满足于现状,一心想要为国家贡献力量。可惜的是,他最终因为理想未能实现而郁郁离世。

在动荡的年代里,年轻的洪水深受父辈遗志的激励。尽管年纪尚轻,但乱世的艰辛和远大的抱负不断塑造着他的思想,推动着他心智的成长与世界观的形成。这些因素交织在一起,深刻地影响了他的内心,使他在复杂的环境中逐渐成熟,对世界有了更深刻的理解。

1922年,洪水年仅十四岁就失去了父亲。尽管年纪尚小,他的内心却异常坚定,早已立下志向,要为国家和人民贡献力量,投身于爱国事业。

后来,洪水成功进入河内师范学校就读,这所学校在当时法属印度支那地区享有很高的声誉。

越南成为法国殖民地后,为了巩固统治,法国政府采取了一种文化渗透策略。他们定期选拔越南的优秀人才和知识阶层前往法国进行学习和访问,目的是通过潜移默化的方式让这些越南精英接触并接纳西方的思想和文化。这种做法不仅加深了法国对越南的控制,也促进了西方文化在越南的传播。

在师范院校就读时,洪水得到了一个去法国交流的机会。这次法国之旅对洪水而言意义重大,因为他在那里遇到了改变他一生的人物——胡志明。

胡志明作为越南的革命领袖,曾在法国创建了“各殖民地民族联合会”,同时担任越南在法国的共产主义组织领导人。

受胡志明思想的熏陶,洪水迅速接触到马克思主义理论,并对其产生深刻认同。在胡志明的引导下,他毅然投身革命事业,最终成为胡志明身边的重要革命伙伴。两人在革命道路上相互支持,建立了深厚的战友情谊。

回到越南后,洪水在思想上发生了彻底转变。他仍然在师范学校就读,但主要精力都投入了革命工作。根据胡志明的安排,他在南定省的南定市开展革命活动。

在革命道路上,找到合适的导师至关重要。洪水将军便有幸结识了胡志明,这对他的人生轨迹产生了深远影响。

1924年末,胡志明从苏联抵达广州。那时的广州是中国革命的核心地带,胡志明期待在这里获得新的灵感和经验。

胡志明作为共产国际东方部的成员前往广州,表面上他担任鲍罗廷的秘书和翻译,而鲍罗廷则是孙中山的外国顾问。

胡志明是个雷厉风行的人。他在广州目睹了中国革命的热潮后,立即采取行动。他不仅把在中国的越南革命者集结起来,还向国内的同仁发出号召,让他们来中国学习革命经验,接受实战训练。

在胡志明的召集下,包括洪水、黄文欢、范文同在内的三十多位越南青年积极分子前往广州,加入了由胡志明设立的“越南政治培训班”。这批年轻人成为了该培训班的首批学员,投身于革命理论的学习与实践。

这些学员中涌现了越南革命的重要人物,他们在后续历史中扮演了关键角色。黄文欢在越南统一后担任了国会副主席的要职,而范文同则成为越共的核心领导人,长期担任北越总理,时间跨度超过二十年。

与之前访问法国时的情况相似,这次中国之旅同样深刻改变了洪水的人生轨迹。当训练课程结束后,大多数同学都选择返回越南,只有洪水等极少数人决定留在中国发展。

洪水在中国的革命历程可谓波澜壮阔,充满传奇色彩。他投身革命事业,经历了无数艰难险阻,展现出不屈不挠的革命精神。在革命洪流中,洪水以其坚定的信念和卓越的才能,为中国革命事业作出了重要贡献。他的革命经历不仅是个人的奋斗史,更是中国革命历史的重要组成部分,堪称一段不朽的传奇。

【二、就叫洪水好了】

在胡志明的推荐下,洪水迅速加入了越南革命青年同志会。这个组织是越南共产党早期发展过程中的一个关键革命团体,对当时的革命运动起到了重要作用。通过胡志明的关系,洪水得以参与到这个组织的工作中,为后续的革命事业奠定了基础。

1926年,在李富春和蔡畅的推荐下,洪水进入黄埔军校深造,成为黄埔四期的一员。这一期学员中还包括了林彪和刘志丹等日后声名显赫的人物。

作为中国近现代史上最具影响力的军事学府,黄埔军校为国共双方输送了大批杰出将领。对于有志从军的年轻人而言,能获得进入这所名校深造的机会实属不易。洪水得知自己被录取后,内心充满欣喜与期待,深知这是改变命运的重要契机。

为了表达自己的革命决心,洪水决定改名为武鸿秀。这个新名字的灵感来自越南的长山山脉,其中一条支脉被称为鸿山或鸿岭。洪水希望通过这个名字,象征自己像鸿岭一样坚定不移,成为反帝反封建斗争中的坚强战士。

革命历程从来都不是一帆风顺的,尤其是在那个动荡不安的大革命时期。1927年,蒋介石突然发动了“四一二”反革命政变,这场政变给中国共产党带来了巨大的打击。许多党员被捕,甚至被杀害,局势异常严峻。就连一些参与革命的越南人士也没能逃脱这场灾难,遭受了同样的命运。

在极其恶劣的生存环境中,洪水深刻认识到国民党的本质,逐渐疏远了他们,并最终选择投身于中国共产党的阵营。

1927年12月,洪水和三十多位怀揣革命理想的越南青年积极响应叶剑英元帅的号召,投身广州起义的革命洪流中。这些热血青年怀着共同的信念,勇敢地参与了这场具有历史意义的武装斗争。

获救的黄埔军校学员们兴奋地喊出了"国际主义万岁"的口号。他们重获自由的那一刻,内心的激动无法抑制,用这句口号表达了对国际主义精神的崇高敬意。这些年轻的军校生在经历磨难后,更加深刻地体会到了国际主义的重要性,因此不约而同地以这种方式抒发内心的情感。他们的呼喊不仅是对自身获救的庆祝,更是对国际主义理念的坚定支持。

在革命初期,我党和军队的实力相对有限,面对敌人的猛烈反击,起义最终未能成功。尽管如此,这次经历让洪水积累了宝贵的战斗经验,并进一步巩固了他的革命信念。他深刻认识到,反动势力并非不可战胜。

1928年,洪水再度投身中国革命事业,参与武装斗争。此前他曾短暂离开中国,但很快重返这片热土,继续为革命事业奋斗。作为一位坚定的革命者,洪水始终将自己的命运与中国的革命进程紧密相连,用实际行动践行着革命理想。这一时期,他积极投身革命武装斗争,为中国革命事业贡献自己的力量。

洪水加入了位于广东东江地区的游击队,这支队伍由澎湃和古大存等人领导。在队伍中,洪水被委任为连指导员。

国共两党关系极度紧张,已到了无法调和的地步。国民党利用其宣传工具,将共产党及其领导的工农红军描绘成极具威胁的存在,并展开大规模负面宣传。然而,共产党对此毫不畏惧,面对国民党的舆论攻击,他们表现出坚定的立场和不屑的态度。

他决定将自己的名字“鸿秀”改为“洪水”,以此表明与国民党反动派坚决对抗的态度。此外,“鸿秀”在南方方言中的读音与“洪水”相近,这一改动也便于人们记忆和传播。

值得注意的是,洪水并非唯一一位有此想法的越南籍战士。他的战友中,有一人也将名字改为"猛兽",以此表达自己的决心。然而,这位战士在随后的战斗中英勇牺牲,未能实现自己的抱负。这一细节不仅展现了当时越南战士们的共同理想,也反映了战争年代的残酷现实。两位战士虽然选择了不同的道路,但都用自己的方式诠释了那个特殊时期军人的使命与担当。

在一次连队会议上,洪水解释了自己改名的缘由。他说:“有战友觉得‘鸿秀’这个名字太过文雅,缺乏战斗气息,更像女性名字。既然敌人总把我们比作洪水猛兽,那我就干脆叫‘洪水’吧。我要像汹涌的洪水一样,将敌人彻底击溃,让他们毫无还手之力。”

洪水和他的同伴们确实兑现了承诺,他们就像汹涌的洪流,毫不留情地冲垮了所有阻碍革命的力量,彻底清除了旧时代的残余,为崭新中国的诞生铺平了道路。他们的行动迅猛而果断,如同自然界不可阻挡的水势,涤荡了旧社会的污秽,开创了一个光明的未来。这支革命队伍以雷霆万钧之势,将腐朽的旧制度连根拔起,为新中国的建立扫清了障碍,最终迎来了一个晴朗的新时代。

【三、洪水的跨国革命爱情】

在红军中,洪水的晋升速度相当快。他从连级指导员一路升到团政委,再到师政治部主任,足迹遍布广东和闽西。这段经历让他积累了丰富的实战经验,成为了一名出色的红军指挥官。

1932年,洪水被调往江西瑞金,在红军学校担任宣传科长,并兼任政治和文化教员。他在武装斗争和文化工作中都表现出色。当时,红军学校的负责人之一是何长工。

在红军学校期间,他和李伯钊等人一起创立了工农剧社,这个剧社成为了我军历史上的首个戏剧团体。

当时有一部名为《上海的火焰》的戏剧在中央苏区上演,讲述了上海军民在"一二八"抗战中的英勇事迹,深受当地干部群众的喜爱。这部戏由张爱萍将军执导,洪水担任女主演。

多年后,何长工提到洪水时,依然充满赞赏。他表示:“洪水同志在红军学校以及中央苏区的文化发展方面,发挥了不可或缺的作用。”

在长征后期,洪水的部队遭遇分散,他被迫独自面对严酷的生存挑战。在无人的荒野中,他依靠星空导航,穿越了险峻的雪山和广袤的草地。

为了逃避敌人的追踪,他伪装成普通村民,偶尔通过放牧羊群或骆驼来换取食物,在最困苦的日子里,他甚至不得不乞讨度日。

坚定的信仰支撑他挺过了重重困境,最终完成长征,重返革命队伍。这种不屈的信念成为他战胜艰难险阻的力量源泉,让他在漫长的征途上始终保持前进的步伐,最终回归组织的怀抱。

1937年,随着中日战争的全面打响,洪水被调往山西五台县任职,担任八路军民运部的重要职务。此时,他已在中国投身革命事业长达十年。

陈玉英从太原女子师范学校毕业后加入了共青团,她与另一位团员在工作中频繁接触,彼此间产生了深厚的欣赏和吸引。随着时间的推移,两人的感情逐渐加深,心灵也越发贴近。

1938年,陈玉英的祖父为这对新人操办了一场朴素的婚礼,并邀请了几位革命战友担任见证人。

按照八路军的战时规定,部队官兵在战争期间是禁止结婚的。因此,洪水与爱人结合一事,虽然看似是两情相悦的好事,但实际上已经触犯了军队纪律。

听闻此事后,毛主席和朱德总司令在延安对此事高度重视。经过仔细分析,他们一致认为这项规定过于僵化,不利于调动干部的工作热情。

中央随后出台了新政策,明确规定满足以下条件的军人可以结婚:年龄达到28岁,服役满7年,且担任团级及以上职务。这一规定后来被简称为"二八七团"标准,在军中广为流传。该政策为符合条件的军官提供了婚姻许可,解决了他们的个人问题。这项规定针对性强,明确了军人结婚的具体资格要求,既照顾了军队管理的需要,也考虑了军官的个人生活需求。

时光流逝,不少老干部回忆起这条规定时,总会联想到洪水,觉得他甘愿受批评,为大家谋了福利。

在一次轻松的对话中,洪水半开玩笑地对妻子说:“玉英这名字听起来太普通了,一点也没有气势,哪像我名字‘洪水’,一听就让人感觉来势汹汹,敌人听了都得害怕。”在洪水的提议下,陈玉英决定改名为陈剑戈,让名字更显锋芒。

有人好奇地问陈玉英,为什么不选择中国伴侣,而是嫁给了一个外国人。陈玉英微笑着解释道:“革命事业不分国籍,他虽然来自国外,但一直支持我们的革命斗争,还和我们并肩抗击日本侵略者,这样的伴侣有什么不可以?”

【四、授衔和提级】

洪水将军尽管在中国成长为杰出的革命军人,历经战火洗礼,但他始终是越南人,与胡志明保持着深厚的友谊。

1941年太平洋战争打响后,胡志明和印度支那共产党就急着让洪水赶紧回越南参加战斗。但后来因为一些情况,洪水一直留在中国没走成。

1945年,越南的革命局势日趋清晰。胡志明发动了著名的“八月革命”,急需大量军事人才加入革命队伍。为此,他再次向中国方面提出请求,希望洪水等越南革命者能够回国参与战斗。

临走时,洪水向毛主席敬了个礼,眼神里满是留恋。毛主席也被这情景打动了,但他还是安慰说:“小洪,越南是你的家,那边离不开你。回去后要保重身体,和越南的战友们齐心协力,一起战胜敌人。”

洪水返回越南后,迅速获得了胡志明的信任与器重。胡志明不仅亲昵地称他为“山弟”,还任命他为越南南方抗战委员会主席,赋予他重要职责。在胡志明的支持下,洪水建立了越南首个现代化的军事学府——广义陆军学校,并担任校长一职。

1948年,胡志明在北越军队高层举行的授衔仪式上,根据洪水在军事上的突出贡献,正式授予他越南人民军少将军衔。这一任命不仅是对洪水个人能力的认可,也标志着他正式跻身越南高级将领行列。通过这次授衔,洪水从一名普通军官成长为具有实际指挥权的将军,在越南军队中确立了重要地位。

胡志明与这位相识超过二十年的好友山弟关系深厚,他对山弟的才能非常钦佩。为了表达自己的赞赏,胡志明特意送给他一句十二字的箴言:“胆要大,心要细,智要圆,行要方。”这句话既是对山弟的鼓励,也是对他品格的肯定。胡志明希望通过这十二个字,激励山弟在未来的道路上继续保持勇敢、细致、灵活和正直的品质。

在洪水获得越南军队少将军衔的七年后,他再次在中国人民解放军的授衔仪式上被授予少将军衔。这一事件标志着他在两国军队中的卓越贡献和重要地位。洪水的军事生涯跨越了国界,体现了他在不同国家军队中的影响力和认可度。这次授衔不仅是对他个人成就的肯定,也象征着中越两国在军事领域的紧密联系和合作。

洪水作为同时拥有两国少将军衔的军事将领,这一独特身份在全球范围内极为少见。他跨越国界,在两国军队中均获得高级军衔,这种双重身份在军事史上堪称罕见案例。洪水所获得的这一特殊荣誉,不仅体现了其个人卓越的军事才能,更彰显了他在两国间的重要地位。这种跨越国界的军衔授予,在世界军事史上留下了独特的印记,成为军事外交领域的特殊典范。

在1955年中国军队进行军衔评定时,洪水的资历和战功本应获得中将军衔。作为一位资深革命将领,他在长期革命斗争中积累了显著功勋,完全符合中将的授衔标准。然而,由于当时特殊的政治环境和历史因素,最终未能获得这一应有的军衔。这种情况反映了特定历史时期军衔评定工作的复杂性,也说明了个别将领的授衔结果受到多方面因素的影响。尽管如此,洪水在中国革命史上的重要地位和卓越贡献,仍然得到了后人的广泛认可。

中国最初计划授予其中将军衔,但在与越南方面沟通后,决定采纳越方建议,最终授予少将军衔。这一决定基于胡志明主席的意见,认为其在中国和越南的军衔级别应当保持一致。

1955年10月1日,正值新中国成立六周年,毛泽东在天安门接见了刚被授予军衔的将领们。当他注意到洪水将军时,目光落在他肩上的少将徽章上,随即关切地询问:“小洪,你被评的是哪个级别?”

洪水将军起初只是微笑着,没有直接回答。在主席的进一步询问下,他才透露自己是副军级。毛主席听后表示:“这不太合适。”

在一次会议上,毛主席和其他领导就此事进行了讨论。他指出:“洪水将军自黄埔军校时期就投身革命事业,我认为应该将他提升为正军级。”

在毛主席的直接指示下,解放军总政治部对洪水的军衔进行了特殊调整,将其定为正军级少将。这一决定在当时显得格外特殊,因为正军级通常对应的是中将军衔。这样的调整体现了对洪水个人贡献的特别认可,也反映了当时的特殊考量。

1956年,洪水被诊断出患有晚期癌症,他毅然选择放弃治疗,返回自己的祖国越南。

1956年9月27日,北京火车站迎来了一场隆重的送别仪式。彭德怀元帅、叶剑英元帅等两百余位高级将领亲临现场,越南驻华使馆代表也一同出席,共同为洪水将军送行。这一庄重的场面,体现了中国对这位越南籍将军在革命斗争中所作贡献的高度肯定与尊重。

10月21日,越南革命家洪水在越南去世,越南政府为其举行了庄严的国葬仪式。此前,洪水回到越南时,受到了越南人民军高级将领武元甲的亲自接待。这一系列事件体现了越南对这位重要历史人物的重视与缅怀。