提起我国优秀的女作家,就不得不提起三毛。

一本《撒哈拉的故事》让人们将她称为人间精灵、沙漠之花,她的文笔洒脱自然,将沙漠的景象缓缓呈递在人们眼前,而其中的爱情,更是让人心驰神往。

然而,就在三毛去世的5年后,一本名为《三毛真相》的书突然杀出江湖。

作者马中欣在书中对三毛进行了大肆的批判,三毛的生活是假的,爱情是假的,就连性格都是假的,他的观点就是:三毛是一个彻头彻尾的“骗子”。

那么,马中欣为何会说三毛是个骗子?事实真的是这样的吗?

1943年,三毛出生在重庆,直到5岁那年,她随着父母来到了台湾。

幼年时期的三毛,就对文学表现出了极大的热爱,从小学开始,她就非常喜欢读书,五年级那年,她第一次读了《红楼梦》,从此,便一发不可收拾。

一开始,她只看中国名著,但是,这些根本不够她看的,于是,她开始接触一些外国名著,等到她初中上完,中外名著已经被她看了一个遍了。

在她24岁那年,她来到了西班牙的马德里大学就读,与此同时,她遇到了她人生当中的男主人公,荷西。

当时的荷西还只是一名高三的学生,但他却对大自己6岁的三毛心动了,然而,当时的三毛对荷西并没有想法,只是把他当小孩来看待。

直到多年后,经历过多次感情挫折后的三毛才决定和荷西在一起。

而当时的三毛,恰好被美国《国家地理杂志》上有关撒哈拉沙漠的描述吸引,于是两人约定,一起来到撒哈拉沙漠,也就有了后来她的第一部散文集《撒哈拉的故事》。

在《撒哈拉的故事》中,三毛用她独特的文笔打动了无数读者,她以第一人称的叙述方式,带领读者走进撒哈拉沙漠的广袤与神秘。

这本书不仅记录了三毛在撒哈拉沙漠的生活经历,更展现了一种自由、勇敢与浪漫的生活态度。

对于许多读者来说,《撒哈拉的故事》不仅是一部文学作品,更是一部生活的启示录,激励着无数人勇敢追求梦想,热爱生活。

当时,这本散文集刚刚上架,就受到了无数人的追捧,女作家三毛的名头也彻底被打响了,之后,三毛又陆陆续续地更新了很多作品。

然而,随着名声而来的,还有来自他人的质疑。

1996年,三毛去世5年后,马中欣的作品《三毛真相》突然问世,从名字就能看出来,作品的主人公是三毛,那么,三毛的什么真相呢?

以马中欣自己的话来说,他花费5年的时间,走遍了三毛曾经走过的地方,也问遍了三毛曾经的朋友邻居,最终得出,三毛根本不是个正常人的真相。

他曾找到了一位,自称是三毛邻居,还德高望重的人。

因为他的一句“三毛就是个又老又丑,举止怪异,很随便的女人”,似乎让马中欣抓到了三毛的“小辫子”,开始围绕它大做文章。

在《三毛真相》这本书中,马中欣给三毛的一切都扣上了“假”的帽子,就连爱情,他也认为是一个女人因精神问题而产生的幻想,是假的。

在书中,马中欣曾这样评价三毛的爱情,说她是爱情里的“不忠之人”,不仅频繁更换伴侣,而且在她的丈夫荷西去世后,她很快就爱上过别人。

在整本书中,似乎都是对三毛的负面描写,书中描述的她,偏执、自私、爱幻想,甚至还有精神上的疾病。

此书一出,立即引起了强烈反响,不少三毛书迷在这本书中见到了以前从未见到三毛,一时间,有不少书迷开始脱粉,甚至反过来抨击三毛。

当然,也有一部分书粉相信三毛的为人,然而,随着“洗脑”人数的越来越多,他们也开始怀疑自己的立场,究竟是对是错?

终于,有人提出了质疑,开始《三毛真相》这本书的真实性。

然而,此时的马中欣似乎早有准备。

他说:“一是为了‘以正传言,以了我的探奇之心’,二是实在看不惯那些单纯少男少女被假相蒙蔽。”

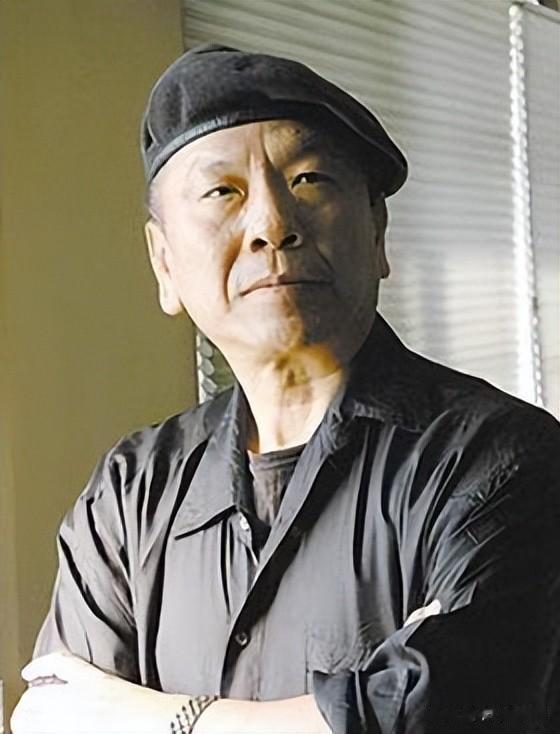

马中欣原本是一名籍籍无名之人,让他走进大众视野的只是《三毛真相》这本书,除此之外,他没有任何能拿的出手的作品。

用现在的话来说,就是蹭了三毛的热度,让他火了一把。

马中欣的立场始终是站在自己这一边的,无论怎样,三毛都是错的,都是站在他的对立面的。

这一点从“看不惯那些单纯少男少女被假相蒙蔽。”这句话中就能看出来,可以说,马中欣读三毛的文章时,从一开始他就认定三毛所描述的都是假象。

一个人一旦有了固化思维,就很难去改变,于是,他理所当然的就认为“假”是最终结果,他只需要去找证据论证这个结果。

即便证据并没有明确指向他所认为的结果,他也要想法设法去靠近这个结果。

就像我们平时做的几何题,知道两条线最后是垂直的结果,就要想法设法去证明,无论过程对不对,结果对即可。

于是,他站在审判者的角度去评价三毛,任何能够出现在普通人身上的小缺点,都成为了三毛的“致命伤”。

至此,我们不得不怀疑,马中欣的真实目的。

总结

总结无论如何,三毛在文学上的地位是不可撼动的,无论她的经历是真是假,文学的目的是让读者能够感受到共鸣。

优秀的的作品会有永久的魅力,并不会被外界的抹黑而改变。